凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:大皖新闻”,违者将依法追究法律责任。

大皖新闻讯 宕口,即露天矿山开采形成的采石场。出淮北城区一路向东,迎面绵延起伏的便是当地人称之为“三青山”之一的泉山,作为淮北城市规划中东部新城和老城区的联通点、城市的瞭望台、生态景观的重要组成部分,泉山却因采石导致山体严重受损,留下了巨大的城市“疤痕”。随着淮北城市东扩步伐的加速,群众对修复城市“伤疤”的呼声愈发强烈。2月10日,“新时代新征程新伟业”集中采访团来到泉山采石宕口时看到,这里已重现绿颜,裸露的山体已铺上一层层景观步道,部分山体也已种植上石楠、国槐等植被,山上的人造瀑布也让原本单调的泉山平添几分生机。

“过去这里曾有两家水泥厂。过度开采后,采石宕口附近满目疮痍,原始植被荡然无存。”泉山所在的淮北市烈山区常务副区长李响告诉记者,该采石宕口南北长1.9千米,最高处相对高差120米,部分区域坡度接近90度,被毁山体32万平方米,是华东地区单体最大的采石宕口。

山体“疮口”严重破坏自然生态系统,影响群众生产生活安全,修复治理势在必行。李响告诉记者,为推进科学治理,泉山宕口生态修复工程实施分段式修复,山顶部分,采取削坡减载、设置主动防护网等方式,消除山体崩塌等地质灾害隐患,通过增加多级栽种平台,乔灌混交栽植,辅以坡面喷播等措施,提高植被覆盖率,加速植被恢复;山腰部分,突破传统层层退台方式,充分利用原有地形,采取全国首创的鱼鳞状、交叉式退台技术进行治理,通过开槽种植、铺设管网等措施,建立稳定生态系统;山脚部分,采取宕底回填、场地平整等方式进行绿化造地170亩,盘活周边建设用地480亩。此外项目采用多种工程措施防治水土流失危害,保护、合理利用水土资源,在填土治理宕口的同时因地制宜地栽植雪松、黄栌、楸树、红叶石楠、三角枫、美女樱等各类树木50余种近3万株,而在石质山造林实践中摸索出来的“七步造林法”也被确定为安徽省地方标准并在全国推广。

生态就是资源,李响告诉记者,依托修复后的自然生态系统和地形地势,淮北市将创新“生态修复+文旅+农林”等开发式治理模式,开辟生态休闲区、观赏花海区、复垦种植区等功能区,打造集生态、娱乐、研学、养老等为一体的综合型城市公园,实现生态环保与经济发展双丰收。

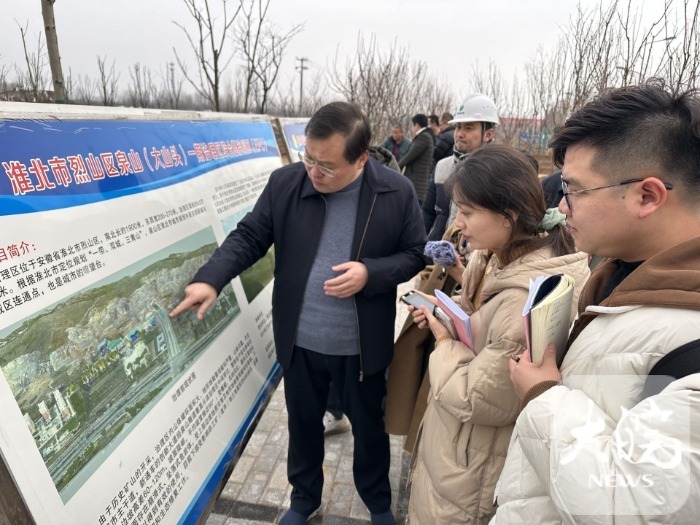

淮北烈山区常务副区长李响正在为记者介绍泉山宕口生态治理情况。

大皖新闻记者 孙召军

编辑 王翠

请输入验证码