在中国知名村落中,碧山因为其文艺气质被全国广为人知。在碧山,村里的人们过着传统意义上的春种秋收的生活,但是又随处可见文艺的、精致的、当代的艺术空间。它有自己独特的文艺气质,但是也丝毫没有影响它与生俱来的乡土气息。

碧山村,图源网络

坐落在距离黟县县城五公里的碧山脚下,碧山水系袅绕。

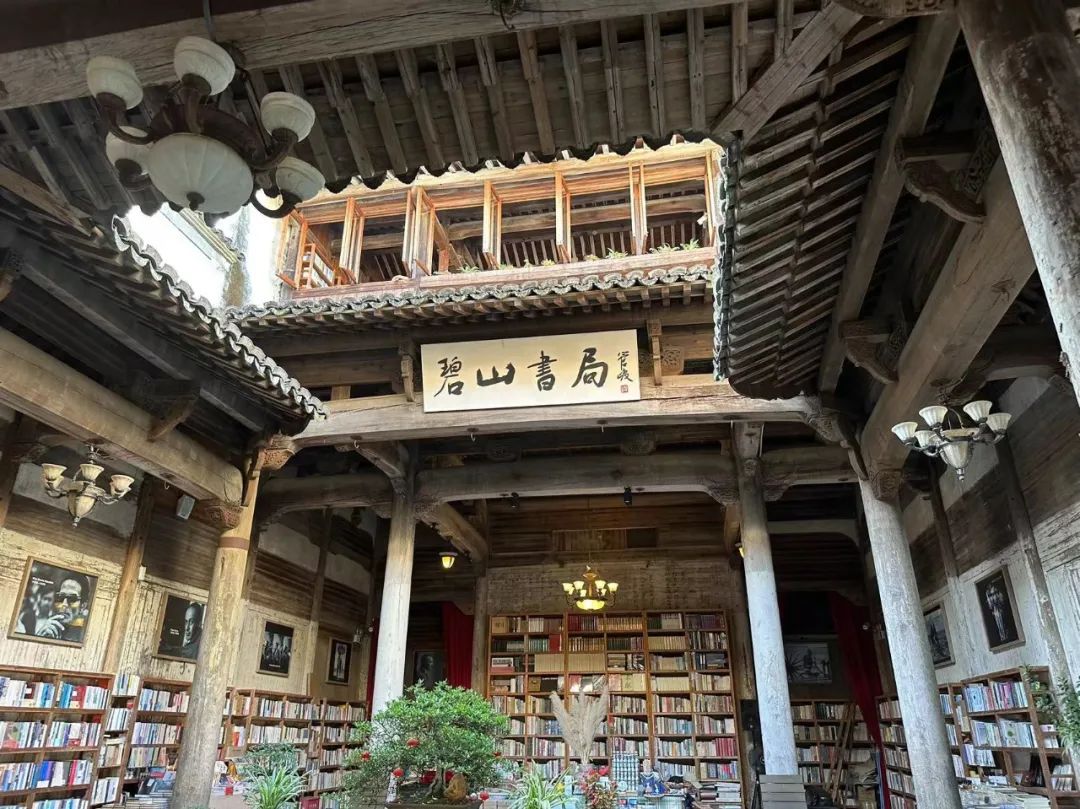

在碧山村,路的两侧是窄窄的溪流。逆着水流往村子里走,你会看到碧山书局、碧山工销社、碧山书院、猪栏酒吧、狗窝酒吧。它向你呈现的是一个充满艺术气息与清净闲适的徽州古村落,你能嗅到蕴含其中的它独特的乡土与艺术交织的DNA。

碧山书局

当我们走出碧山村,走出白墙青瓦马头墙的村庄,面临的是开阔且错落有致的田园。历史上,碧山世代以农耕种植为村落主要经济来源,他们世代在这片田野上务农,养蚕,春种秋收。

碧山村前的农田

郑涛是一个皮肤黝黑,戴着眼镜的年轻人,长于斯,生于斯。

近两年,郑涛因为网络“蔬菜盲盒”而慢慢投身于规模化的乡村农业发展之路。郑涛指了指远处的田,笑着对我们说:“就是这里,是我的拜年山有机农场。一个新落地项目开始”

当新观念与乡土发生碰撞,“种子”就会开始生根发芽。

01

从一个创意蔬菜盲盒谈起

2023年初,媒体报道黟县“蔬菜盲盒”,一度成为当地网红热点事件。

以盲盒的形式售卖农家蔬菜,获得了很好的销量,同时也带动了周边农户富余蔬菜的线上销售。也让将家门口的富余蔬菜通过网络搬上城市餐桌的“蔬菜盲盒”的发起人郑涛,进入大众视野。

郑涛和他的母亲

对于“蔬菜盲盒”,“大家默默在淘宝店下单”,郑涛说,:“有些顾客对于有机蔬菜的追求是极致的。”城市居民开始关注农业和乡村,他们愿意为高品质,不打药,不施肥的健康农家菜买单。

02

“萝卜计划”

新连接-网络社群如何重塑城乡关系

随着蔬菜盲盒的成功,郑涛与妻子黄晶一起发起了“萝卜计划”。通过网络电商“蔬菜盲盒”的模式让村民自种富余的蔬菜走上城市餐桌,利用闲散荒地打造乡村共建试验场,建立“拜年山生态农场”。

拜年山生态农场

“我们现在主要是发展会员制,”郑涛介绍,“每位客户以每年1880的价格认购一亩田上的农作物,我们定期邮寄有机蔬菜,同时这个价格包括一次线下旅游和一线摘菜。”

对于城市粉丝来说,成为这个农场的会员,不仅仅可以定期吃到新鲜健康的蔬菜,同时也能发现扎根乡土的幸福生活提案。前往乡土农场,亲自种植采摘,选购酱菜等衍生产品,去碧山村散散步,这都是乡土农场为他们创造的非日常生活。

孩子前往生态农场参与种植

农场的选址,是在碧山村前的一片四十余亩的空地,“去年通过土地流转获得了这片农田”郑涛说。说罢,他指了指远处的还在建设中的平房,“那是后期用来开展旅游等活动的屋子,是政府批下的款。”

建设中的拜年山乡村共建实验场

如何快速抓住发展的机会,给乡村青年更多施展空间,黟县碧阳镇政府给出的答案是——拥抱他们,并且是快速落地。拥抱创意,铺陈空间,于是,就有了郑涛现在的生态农场项目。

郑涛农场里的萝卜种子

他给自己的这个项目起名为“萝卜计划”,就像是萝卜一般,扎根在乡土之中,也生长于乡土之中,最终也在乡土中成熟、收获,也以此来将乡土融入到城市生活方式。

03

当线上社群转变为线下共建实验场

“数字游民”有了纵深意义

“数字游民”是指完全依靠互联网远程工作的人,他们可以自由安排生活和工作,既能在世界走走,又能保证收入,这种理想的生活图景,为生活笼上一层浪漫化的色彩。

据不完全统计,全球数字游民数量超过了3000万人。在中国,特别是在乡村,数字游民也变成了一种年轻人追逐的生活方式。

“数字游民”作为一种新兴线上社区为当下的青年人才提供了更多的人生选择,也为乡村地区带来了更多的青春气息。乡村也以其良好的自然环境、更低的生活成本、充满可能性的发展空间,为“数字游民”提供了栖居地。

数字游民在数字游民基地办公,图源网络

面对日益壮大的“数字游民”社群,如何吸引“数字游民”来到乡村,更加深入到村中来?我们在郑涛的“萝卜计划共建实验场”,看到开启“数字游民2.0”时代的可能。

当线下的“乡村数字游民会客厅”发展为“共建实验场”,我们可以看到数字游民在乡村振兴中的一种新形式。将乡村的实地农业共建实验场转化为数字游民社区的线下网点,吸引数字游民驻村,并参与乡村产业链条,为乡村带来新活力。

溪龙乡横山村的DNA数字游民公社,图源网络

地处溪龙乡横山村的DNA数字游民公社,就是“数字游民”参与当地共建的有力尝试。

基地里的数字游民发行《白茶原小报》,收集白茶原的故事,分享当地的风土人情和DNA数字游民的故事。他们也收集白茶原当地的声音在DNA的展厅展出,观众只要戴上耳机,就仿佛置身山野。

发行的《白茶原小报》,图源网络

他们制作了一本精致的《白茶原风物手帐》,以手写和手绘的形式,介绍安吉当地特色的动植物。还有“诗歌占领白茶原”活动,共建当地的精神世界。

在未来,可以确定的是,农产品的运营、推广、包装、销售都与互联网息息相关。未来的“萝卜计划”可以借助互联网的力量吸引“数字游民”的加入,吸引在运营,种植,销售,推广方面的人才,为“萝卜计划”与乡村振兴赋能,让其真正发展成为“乡村共建实验场”。

而我们,也可以通过看到数字新农人与农业的发展,为农人们勾勒出一幅新的场景,一种新的可能。

在互联网背景下发展的农业,通过数字新农人将线上社群转变为线下社群,让线下的社群成为“数字游民”的交流与发展中心。“数字游民”在自己擅长的领域发光发热,在青春愉快的环境中各得其所,在乡土中找到自己的“萝卜坑”。

建设中萝卜计划碧山实验场内部

在数字时代,每个青年或许都可以在乡村找到自己的新游牧方式。

04

“数字新农人”趋势观察

费老说:“中国社会是乡土性的”,因为我们的生活是直接有赖于泥土的,就像是“植物一般的在一个地方生下根”,“我们与泥土无法分割。”

但是从李子柒的乡土视频开始算起,再到新农人在数字领域迅速发展,我们发现也许我们的乡村有了一个新的特性——“数字性”。

乡村发展成为数字乡村。我们可以看出数字技术在塑造新时代农民,改造传统乡村社会的巨大影响力。

2019年在《数字乡村发展战略纲要》中提出到2035年数字乡村建设要取得长足进展,城乡“数字鸿沟”大幅缩小,农民数字化素养显著提升。

以前家里的富余蔬菜,村民大多只会在市场线下销售。乡村数字基础设施较薄弱,互联网普及水平低,大部分村民无法更好利用数字空间促销农产品,城乡之前的“数字鸿沟”需要数字新农人来弥合。

郑涛与村民

“数字新农人”是从新农人的概念上发展而来,是指那些为了创业理想而投身到农业行业之中的创业者们,他们更好地使用网络,将其变为生产运营中的重要一环,从线上发展到线下,进行科学化、系统化的生产创业活动。他们植根于农村,创业于农业,成功于农业。

当提到“萝卜计划”与乡土农场的未来发展计划,郑涛说:“主要是围绕农作物做好三产。一产有机农产品,不打农药不施化肥;二围绕蔬菜传统工坊,生产笋干,酱菜等相关产品;三产结合旅游,做蔬菜认领、一线旅游。”

孩子们在农场进行研学活动

在做好三产融合的基础上,大力推动数字化农业的发展,以农业为基础与依托,借助产业交叉,渗透与重组,以新技术助力新业态,新商业模式的生成,以此来助力农业产业链的延伸。

“数字新农人”是可以熟练驾驭、使用数字技术改造乡村结构、发展乡村经济、推动乡村治理、传播乡村文化、繁荣乡村精神世界的农人。他们拥有数字乡村中最核心的能力之一——“数字化”能力。

杭州临安的数字新农人陈柳,辞职返乡养牛。她研发养牛新技术,创新营销模式,把“新的技术、新的理念、新的销售思路、新的观念”带进来,并通过短视频、直播平台带动农产品销售,把这个产业做起来。运用“数字化能力”,激活乡村活力。

陈柳,来源其抖音账号封面

但是“数字新农人”受困于城乡发展的不平衡,而这种不平衡性在数字化领域直接表现为城乡数字鸿沟较大,数字能力不足,数字素养与农业关联度不高。当我们问郑涛生态农场未来的发展,“这个行业还是太认IP”,郑涛表达了这样的担忧。同时他对于“萝卜计划”规模化运营后的盈利也没有很确切的评估。

所以在数字乡村发展中,需要在城市与乡村之间流动的“新村民”——数字游民,来丰富发展内涵,弥补在现阶段“数字新农人”在发展中的不足,打造新的乡村名片,建设数字乡村。

郑涛坦言,支持他走到现在的是自己的情怀与热爱。是对土地的热爱,对乡土的情怀,让他在这条路上越走越好。“这些年来来走走很多伙伴,但最终能坚持下来的,都是情怀”,他说。

郑涛在田间

将来的新数字乡村将会由一群“理想在野”的年轻人,一群拥有对乡村的情怀与热爱的“数字新农人”与“数字游民”共同建设而成。

在碧山,“逆流”的年轻人们正在一点一滴地改变着乡村的面貌,数字新农人们正在乡土中种下城乡连接,共创共建的创意。

生态农场里体验收获的小女孩

在谈到“萝卜计划”甚至是碧山未来可能存在的困难时,星星的灯光下,郑涛沉默着点着了一根烟,没有说话。这时他的小儿子跑过来,我们问他“你知道爸爸的工作是什么吗”,他歪头笑了。

现在离我们那次聊天,已经过去了一月有余,郑涛的“萝卜计划”在稳步进行,“拜年山共建实验场”从我们上次去看到的毛坯房,到现在的装修已经初见成效,共建实验场也迎来了一批一批的旅游者。

萝卜计划碧山实验场

在上次那个没有回答的问题,他在现实中给了我们答案。

探索乡村运营美学,是我们不变的初衷。我们期待着更多的新农人,带我们共赴乡村山野间

请输入验证码