凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:新安晚报或安徽网”,违者将依法追究法律责任。

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 4月26日至4月29日,“我从包公家乡来”大型融媒体采访团走进河北沧州、河间等地,探寻包公足迹,感受包公文化。

在河北沧州文庙大成殿的西侧,有一块“清光绪重修包公祠碑”,是晚清一重臣撰文的。石碑长约1米,宽约0.8米,厚约0.3米。虽然石碑顶部的一部分已经缺失不见,但密密麻麻刻在碑面上的近200个字仍依稀可辨。

据介绍,这块包公祠碑原立于沧州包公祠内,由于包公祠后来损毁,包公祠碑也不知所踪。2011年,沧州市华西小区有居民在绿化带中发现了这块石碑,并捐给了当地文物部门,于是包公祠碑就移放至沧州文庙。

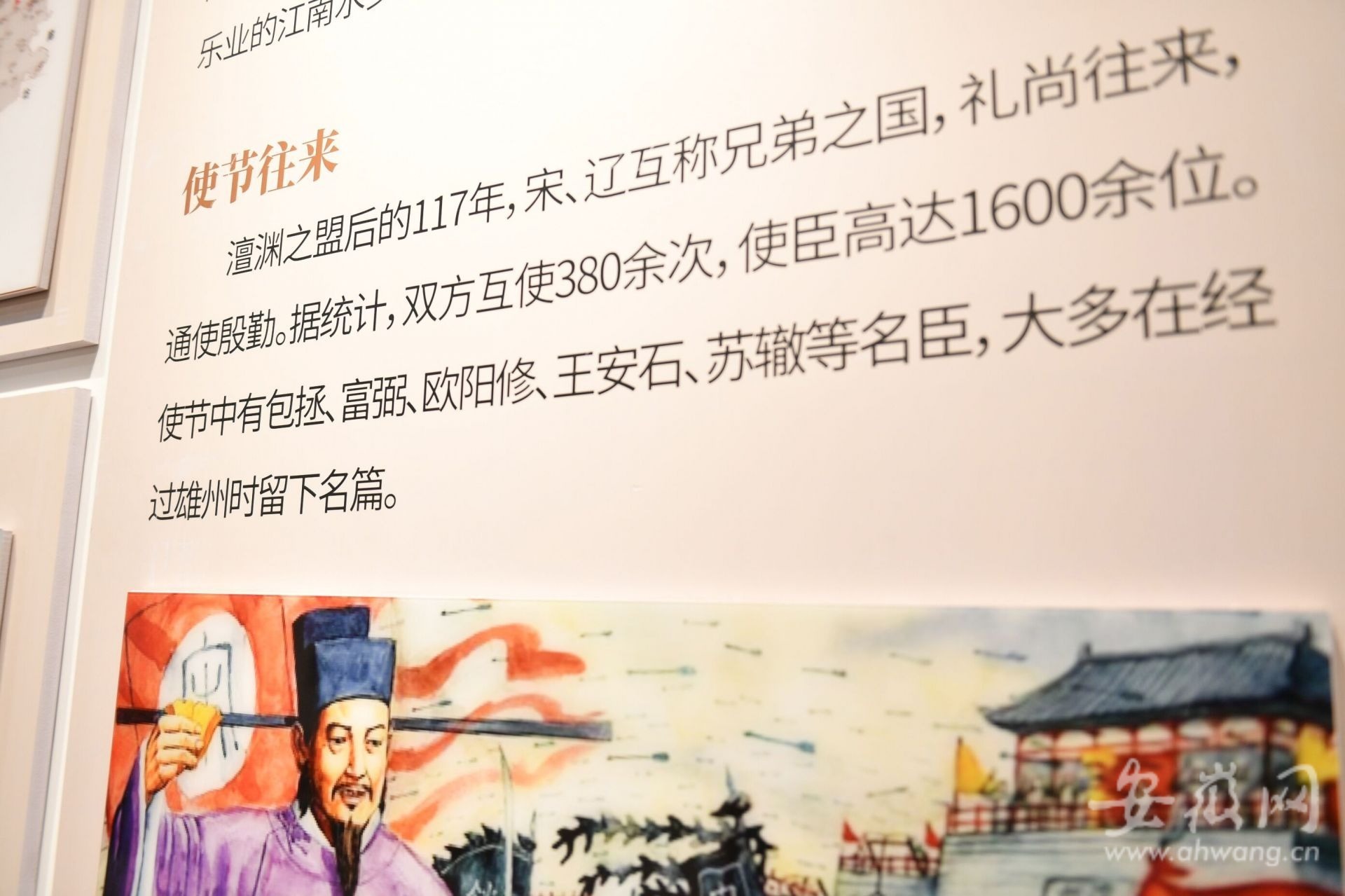

雄县宋辽边关地道始建于宋辽时期。澶渊之盟后的117年,宋、辽互称兄弟之国,礼尚往来,通使殷勤。据统计,双方互使380余次,使臣高达1600余位。使节中有包拯等名臣。

河间府署素有“京南第一府”之美誉,是目前国内制式最完整的衙署建筑,距今已有900多年历史,英才辈出,其中最有代表性的就数包拯了。公元1052年,包拯出任瀛州知州。

采访团成员在二堂内看到的一组蜡像,还原了包拯在河间任瀛州知州的场景。包拯在任瀛州知州的一年多时间内,他奉命整顿吏治、巩固国防,消减开支、为民减负,并写下了《论瀛州公用》、《进张田边说状》等奏疏,为后人留下了为国尽忠、为民请命的清廉事迹。

在同知署内专门为包拯设立了廉政事迹展览馆,“包拯虽然任职时间不长,但是他勤政爱民,清正廉洁的形象深入人心,他的事迹也为后人千古传颂,值得我们去学习和弘扬。”

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 刘旸 余康生 摄影报道

编辑:唐恒钢

新安晚报、安徽网、大皖新闻有奖征集新闻线索,可以是文字、图片、视频等形式,一经采用将给予奖励。

报料方式:新安晚报官方微信(id:xawbxawb),大皖新闻“报料”栏目,视频报料邮箱(baoliao@ahwang.cn),24小时新闻热线:0551-62396200。

请输入验证码