据安徽时评发布 1月16日,一封由华中农业大学11名学子联名签署的举报信,不仅将自己的导师送上热搜,也再一次将学术圈的乱象摆在了公众面前。

19日凌晨,华中农业大学发布通报,初步认定被举报人黄某某存在学术不端的行为。

华中农业大学发布的情况通报

从举报信开始在网络发酵、到学校成立专门调查组、再到给出官方通报,在不到72小时的时间里,华中农业大学的回应可谓迅速、透明。

特别是在通报中校方还表示,将成立导师组全面负责相关学生的培养工作,更是让担心这11名“勇士”无法毕业的广大网友吃下一颗定心丸。

在事实尚未全部调查清楚之前,我们无法对黄某某学术不端的行为“盖棺定论”,但这一举报事件背后所折射出的问题令人深思——

难道应对学术不端,只能靠学生一腔孤勇地“赌上所有未来”、去公开举报这一条路吗?校方是否在这一问题上存在“缺位”甚至“失位”?

客观来说,学校在这一问题上也是有苦难言。

一方面,学术研究、科学实验无不具有较高的专业壁垒,如果不是相关领域的从业者,几乎不可能作出是否存在学术不端的专业判断。

另一方面,在科研包干的今天,从项目申报到数据实验再到成果转化,基本都是某个科研团队的“独舞”,校方除了提供相应的水、电、场地等方面的支持与管理,确实也很难在学术不端的“前置期”作出预判。

因此,尽管从教育部到各大高校,都针对学术不端问题划定了“底线”与“红线”,但依然难以有效根治。

那么,这是否意味着校方等管理部门真的无计可施?恐怕也不尽然。

既然无法做到有效预警,但至少可以在学术科研的全过程做好动态监测与纠偏。

比如,是否可以开设专门的渠道,方便师生反馈相关问题并及时做出回应;又如,是否可以利用新媒体技术,定期或不定期的对相关问题进行调研、监督?

或者,在学校自查不可避免地遇到顾及“人情面子”的情况下,能否引入校外第三方的专业评估?

当然,做好全过程的动态监测,也势必会给科研人员带来一定的非业务负担。如何平衡好这一问题,无疑考验着高校管理者的智慧。

学术不端问题之所以屡见不鲜,还与目前高校绩效考核的指挥棒有很大关系。

虽然早在2020年,中共中央、国务院就明确提出要“破五唯”(唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子),扭转不科学的教育评价导向和功利化倾向,但从实际执行情况来看,在高校里还是“科研为王”。

教师科研做得好,在职称晋升、绩效收入方面会有更大的话语权。甚至在极端情况下,教师只要能“拿项目”“摘帽子”“发论文”,学校也会在监管上“睁一只眼闭一只眼”。

这在无形中,滋生了学术不端的可能。

因此,各高校如果能坚持做到“破五唯”后“立新规”,矫正功利化的评价机制,或许会从源头上降低学术不端出现的风险。

如何平衡好导师与学生之间的权力与权利,也是解决学术不端问题的关键之一。

从前几年武汉理工大学研究生坠楼事件,到今天华中农业大学11名“勇士”的联名上书,都让人看到了导师与学生之间权责关系的不对等和常态化纠偏机制的缺失。

“怕受影响但不后悔”“毕不了业也值了”,从学生们悲壮的话语中,我们不难想见他们所背负的压力。

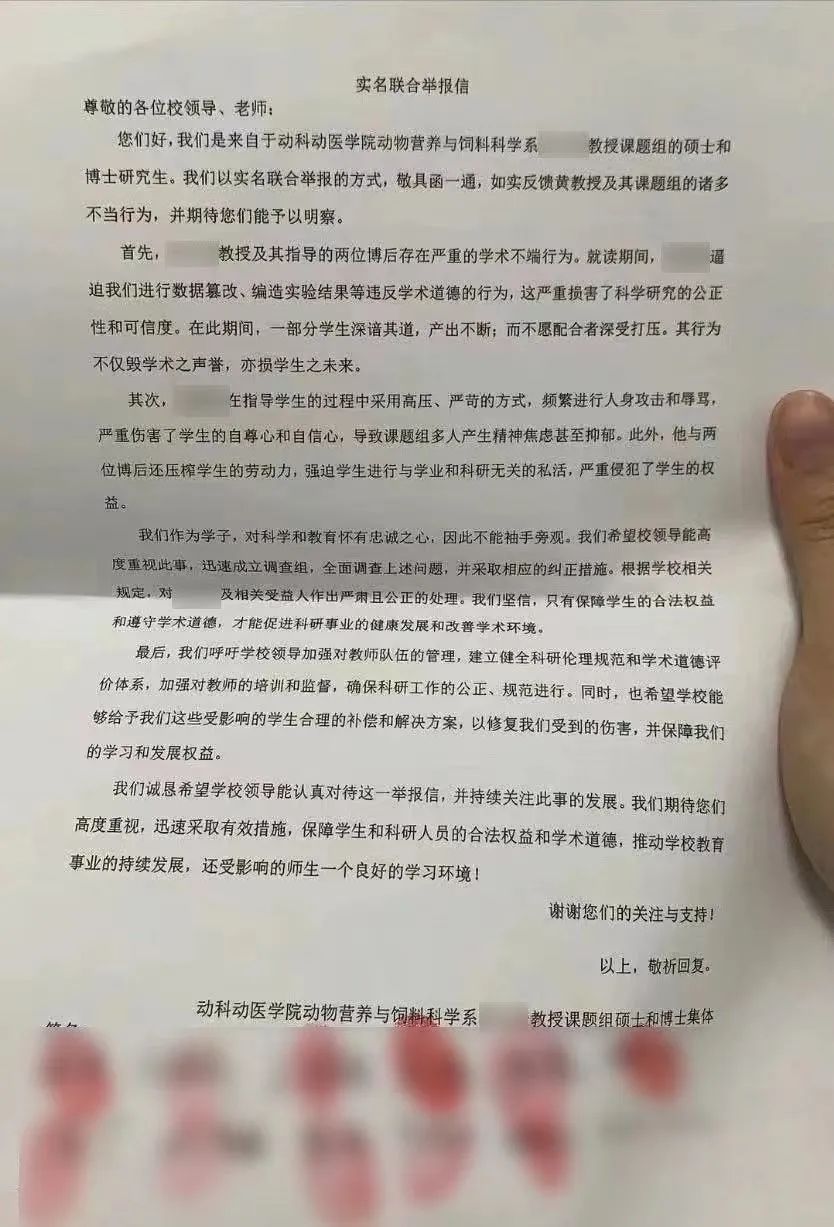

11名学生联名签署的举报信

如果学生在更换课题、导师方面有公开透明的政策依据,不用担心 “不肯配合”而被“穿小鞋”,甚至无法正常毕业,或许能更加有效地遏制学术不端风气。

“愿教育弘扬正义,使绝学术之弊端。愿我辈同心协力,共创学术之清明。”学生们在举报信的结尾说出了他们的心声,也喊出了我们的期盼。

希望相关部门和校方,能以此事件为契机,正视问题,莫让广大向往科研殿堂的学子寒心,也别让绝大多数兢兢业业的导师失望。

请输入验证码