凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:新安晚报或安徽网”,违者将依法追究法律责任。

安徽网 新安晚报 大皖客户端讯 记者追踪颍上数百民警在戴家湖区域抗洪的事情,引起了人们的关注(点击见详细报道)。记者获悉,在抗洪民警里,有很多是从部队退伍后到公安部门的。八一建军节来临,颍上公安部门晒出了部分民警军人照和抗洪照。“抗洪,白美男变成黑脸汉”、“参加过98抗洪的他又在抗洪现场了”……,一时间,这些对比照片引起了人们的关注。

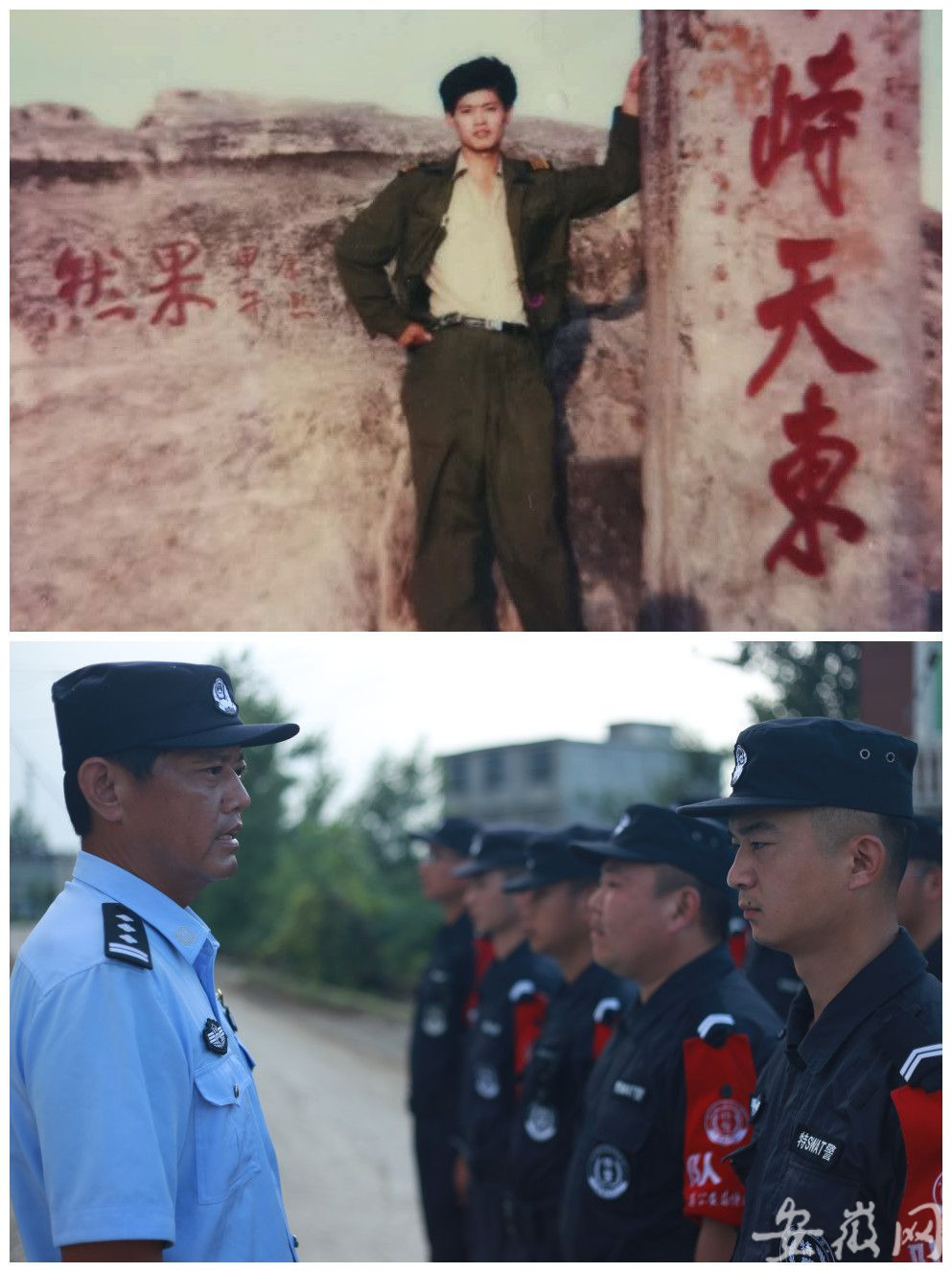

柴军:白美男变成黑脸汉

7月26日上午10时,戴家湖出现严重险情,颍上县防汛指挥部发布立即转移群众命令,从命令发出到撤离结束只有三个小时。巡防大队负责的曾庄孜靠近破损涵闸,对于柴军而言,这无疑是一次大考。他们与时间竞赛,最终曾庄孜群众全部实现安全转移。

柴军。

今年48岁的柴军,是颍上县公安局巡防大队大队长,也是一名退役军人。从7月26日出现险情以来,抗洪抢险的队伍就一直不分昼夜地在狭窄崎岖的堤坝上来回穿梭,为了保障百余辆军车、工程车在戴家湖大堤上顺利通行,柴军把堤坝当成“家”。酷暑暴晒,雨淋水泡,嗓子哑了,脚肿了,蚊虫叮咬腿上出现明显的红斑,曾经被公认的白美男也变成了黑脸汉。

郑艳:民警口中的“艳姐”

自从退伍分配到颍上县公安局,郑艳从事公安工作已经24个年头。7月20日,颍上县防汛应急响应升级至I级,大量民警奔赴抗洪一线。郑艳是这次负责后勤保障工作的唯一一名女民警。

郑艳

防汛战斗打响10天来,郑艳一日三餐,营养搭配,7000余份饭菜准时配送,2万余件装备按需补充,防暑降温药品岗点必备,从未出过差错。26日,戴家湖涵闸闸门破损,600名民警紧急驰援,郑艳将早已整理好的雨衣、胶鞋、救生衣搬上出征车辆,随战友一同奔赴一线,直到夜里10点才返回,次日清晨5点多,又出现在送餐的路上。

王德标:参加过98抗洪的他又抗洪

7月26日戴家湖涵闸发生险情,运送泥土、石子、钢筋笼等抗洪物资的大型车辆都在第一时间出动。颍上县交管大队王德标就在这个路口执勤点,一些车辆转弯车速过快,撒落不少泥土,尘土飞扬。转眼暴雨狂下,路面又变得泥泞不堪,王德标就灰、泥中指挥车辆前进。

王德标

据悉,王德标在部队参与过1998年抗洪抢险,同事们都知道,去年12月底,标哥才接受了胆囊切除手术,现在还在恢复期。他却幽默地说,“胆虽然没有了,‘胆气’还在。”

姚庆华:干了23年的老巡警

颍上县公安局巡防大队有一名老巡警姚庆华,在巡警的岗位上已经干了23年。

姚庆华

据悉,1997年颍上公安局组建巡防大队,姚庆华从部队退伍后,作为第一批人员加入这个队伍,如今已50岁。7月20日,姚庆华凌晨4点跟随队伍到达蓄洪区,执行安全撤离群众任务,撤离存在难度,多数上了年纪的人不愿离开家。“有一个不会说话的老年人,实在是难倒我们了!”姚庆华说,老人一开始对民警的到来视若无睹,年轻队员沉不住气直接帮他搬东西,老人急得要动手,姚庆华拉着老人告诉他外面洪水的状况,慢慢取得他的信任,在耐心的劝说下,老人终于同意让民警帮他搬家。

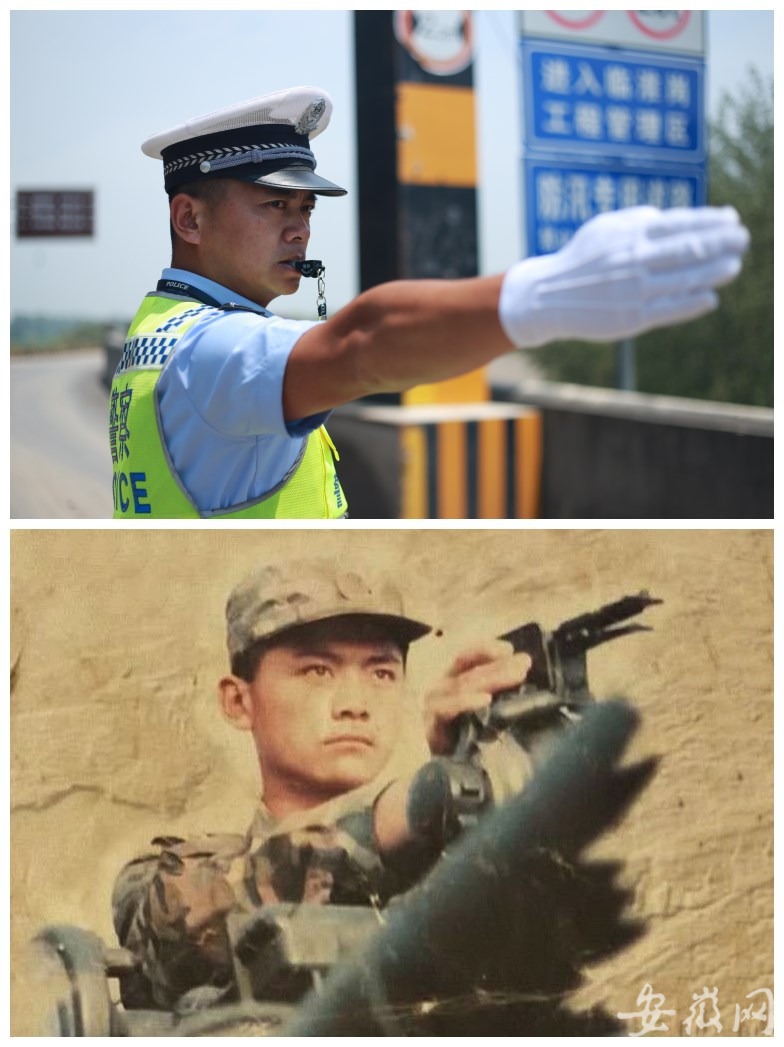

李小龙:还是曾经那个少年,没有一丝改变

“时间真快啊,22年前,我也和他们一样。”驻守在堤坝上维持交通秩序的的李小龙说道。据悉,李小龙1999年退伍之后一直在颍上县公安局交管大队工作。在抗洪时,他在维护秩序的同时,搀扶老人,帮助群众搬运物品。

李小龙

“这次家乡抗洪我穿着警服疏通交通,上一次1998年抗洪我穿着迷彩服扛沙袋。那时,我作为济南高炮旅抗洪先遣小组的一员,与战友一同成功拦截了洪水。也是因为那次的表现,我光荣地加入了中国共产党。”望着闸口,李小龙的回忆说。

蔡天祥:95后民警刚刚退伍

“我13年入伍,15年退伍,16年进入颍上县巡防大队工作!”蔡天祥说今年他24岁。

蔡天祥

95后的蔡天祥声音听起来像个中年人,随着汛情升级,他维持秩序声音喊哑了。随着抗洪任务加重,民警一岗一天一夜,改为一岗两天一夜。连续10余天蔡天祥没有回过家,只能通过微信视频,见2岁的儿子和妻子一眼。

曩道胜 汪海滨 王雅涵 安徽网 新安晚报 大皖客户端记者 向凯

新安晚报、安徽网、大皖新闻有奖征集新闻线索,可以是文字、图片、视频等形式,一经采用将给予奖励。

报料方式:新安晚报官方微信(id:xawbxawb),大皖新闻“报料”栏目,视频报料邮箱(baoliao@ahwang.cn),24小时新闻热线:0551-62396200。

请输入验证码