凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:新安晚报或安徽网”,违者将依法追究法律责任。

安徽网、大皖客户端讯 今天上午10时,全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。大会对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体,全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行了表彰。新安晚报、安徽网、大皖客户端记者带您走近部分我省接受表彰的先进个人,了解他们的故事。

发出新冠肺炎研究和治疗领域的“安徽声音”

徐晓玲:中国政府第三批赴意大利抗疫医疗专家组成员,安徽省新冠肺炎医疗救治和病例诊断专家组组长,中国科大附一院(安徽省立医院)副院长、呼吸与危重症医学科专家

感言:作为一位有着35年呼吸与危重症专业经验的临床医生,我历经了SARS、人禽流感H5N1、H7N9等急性呼吸道感染性疾病的突发公共卫生事件。实践证明,科学是战胜病毒的决定性力量,也是抗疫战斗取得胜利的最有力武器。托珠单抗免疫治疗方案对500多位新冠肺炎危重症患者的成功救治充分印证,“临床+基础研究”模式大有可为,临床医生解决不了的问题,就要找科学家。

我相信,有党和政府的坚强领导,经历这次疫情大考,通过机制创新、科技创新,我们在疾病的预防、诊断、治疗、康复等重点科研领域一定能迸发出更强大的动能,中国医生一定能更好守护人民群众的生命健康。

我只是做了一名医生该做的事,党和政府却给了我至高的荣誉。我将不忘医者初心,牢记职业使命,继续在抗击疫情和救治患者的战场上,同时间赛跑、与病魔较量,为推进关键技术科研攻关、为健康中国建设做出一名临床医生应有的贡献。”

事迹:新冠肺炎疫情发生以来,作为安徽省新冠肺炎医疗救治和病例诊断专家组组长,徐晓玲多次赴省定点收治医院深入病房查房、指导危重症患者救治,多次线上对全省医务人员进行培训。在蚌埠市疫情最严重时刻,在安徽省卫健委领导带领下赴蚌埠指导工作,以医疗核心制度为依据,制订了“危重症新冠肺炎救治管理制度”。在省卫健委的安排下,主持每天晚8点全省危重症患者视频讨论会,为我省新冠肺炎救治工作起到了重要作用。

新冠肺炎是新发疾病,发病机制不清,缺乏有效的抗病毒药物,有部分患者可以发展到重症、危重症,基于此在救治病例同时,徐晓玲同志积极开展对疾病的探索工作,于2020年1月28日申报安徽省应急科研攻关项目《新冠病毒肺炎临床病程转归和机制研究》,与中国科学技术大学魏海明教授组成攻关团队,对新冠肺患者外周血免疫功能研究,发现新冠病毒感染致重症肺炎炎症风暴的关键机制,并迅速拟定托珠单抗治疗方案,在符合伦理的情况下对重型患者治疗,研究结果已发表,已被引用450次。2月13日在中国临床试验研究网注册《托珠单抗治疗普通型 NCP(含重症高危因素)及重型 NCP 患者的有效性和安全性多中心、随机、开放对照研究》,在安徽省、武汉8家医院开展临床科研,研究结果已总结正在投稿。托珠单抗作为新冠肺炎危、重症免疫治疗被国家卫健委纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》,并代表研究团队在全国第七版视频培训会议上进行培训。

3月25日,徐晓玲同志受国家卫健委指派参加中国政府第三批赴意大利抗疫医疗专家组赴意大利托斯卡纳大区工作15天,与当地同行开展交流、分享中国救治经验和研究成果。专家组2项防控和诊疗建议被托斯卡纳大区采纳。服务当地侨民,开展防护知识讲座,提供医疗服务咨询,实现了中央“双稳”(稳住人心、稳在当地)的目标要求。

中国科大附一院(安徽省立医院)副院长、呼吸与危重症医学科专家徐晓玲从事呼吸与危重症专业临床工作35年,多次在SARS、人禽流感H5N1、H7N9等急性呼吸道感染性疾病的突发公共卫生事件中冲锋在前。在此次抗击新冠肺炎疫情工作中,更是勇挑重任,再披白色战袍,在国内外抗击疫情的战场上披荆斩棘,再创新功。

为生命守护,用毕生践行

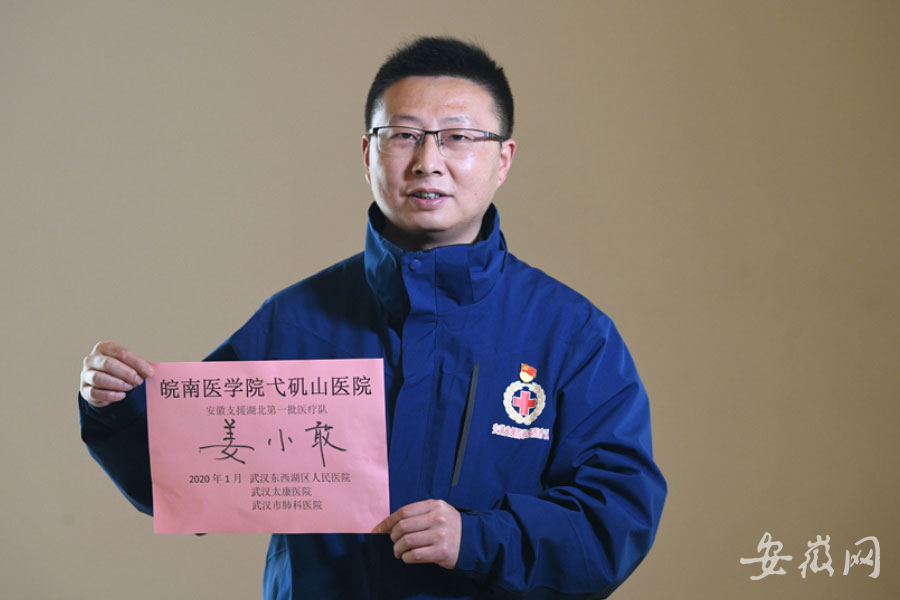

姜小敢:安徽第一批支援湖北医疗队队员、医疗总负责人、重症组组长,皖南医学院弋矶山医院重症医学科副主任医师。

感言:这次国家对抗击疫情先进个人和集体进行如此高规格的表彰,彰显了我们国家对一线医护人员的无限关爱和无微不至的关怀。支援湖北武汉的抗疫经历,是我们医护人员在党和国家最需要的时候所尽的力所能及的力量,是每一位医护人员的职责所在,国家却给了我们这么高的荣誉。在这样的高光时刻,我们更感觉肩上责任重大,使命光荣。今后,我们一定不忘披上白衣时的初心,牢记为医者的使命,在临床、教学、科研一线继续努力奋斗,为生命守护,用毕生践行!

事迹:从1月27日出征武汉到3月31日返回安徽,姜小敢所在的安徽首批支援湖北医疗队一共在武汉奋战了64天。作为安徽出征最早、返回最晚、任务最重的医疗队,他们先后转战武汉金银潭医院、武汉太康医院、协和东西湖医院和武汉市肺科医院四所医院。9月8日上午,全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国优秀共产党员获得者姜小敢在人民大会堂接受了表彰。他说,“今后,我们一定不忘披上白衣时的初心,牢记为医者的使命,在临床、教学、科研一线继续努力奋斗,为生命守护,用毕生践行!”

今年年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情迅速蔓延,让本该欢乐祥和的春节蒙上了一层阴影。作为一名有二十年党龄的中共党员,姜小敢深知“疫情就是命令”所应履行的使命;作为一名有十几年临床经验的重症医生,他更懂得“防控就是责任”所赋予的担当。年三十匆忙回老家陪父母吃了个年夜饭,第二天,他便申请加入安徽省第一批支援湖北医疗队,与一群同样逆行的战友们踏上去往武汉的征程。

“当时病人的情况非常紧急,如果不积极抢救,将会随时面临死亡的危险”。武汉太康医院是东西湖区最大的私立医院,但是那里没有缓冲区、没有隔离带、没有热水器,甚至连速干手消毒剂都没地方挂……生命重于泰山,开设重症医学科是当务之急。

在防护设施极其匮乏的情况下,想开设重症医学科谈何容易。“没有条件,创造条件也要上!”在姜小敢的号召下,安徽首批医疗队全体队员积极响应,夜以继日。他们开始着手改造病房,仅用了两天的时间,便建成了东西湖区唯一一家用于抢救危重新冠肺炎患者的临时ICU。没有正压头套,他们就冒着病毒吸入的巨大风险套着塑料袋为病人进行插管,氧气压力不足,他们就老法新用“经口-鼻双通道氧疗技术”最大限度抢救患者。在他的带领下,安徽医疗队全体队员积极响应号召,在大家到达武汉的第四天便正式建成武汉太康医院重症医学科,成为我省援鄂医疗队到达武汉后开展的一项亮点工作。一个多月来,他们共收治了299名重症新冠肺炎患者,利用新建的ICU高效抢救了28名危重患者,有280名重症患者成功实现了“去重症化”,并最终实现了该院新冠肺炎患者清零。

鉴于前期抢救危重新冠肺炎的成功救治经验,他们的工作还在继续。姜小敢回忆,在进驻武汉肺科医院工作的第一天,有一名危重患者出现了严重的呼吸和循环衰竭,生命危在旦夕。他和来自全国6省市的专家一起商讨救治方案,借助以往的救治经验,倡导在静脉-静脉转流的基础上应用ECMO技术的最高形式VVA-ECMO,同时建立体外人工肺和人工心脏来帮助这名患者度过难关。但患者使用了超大剂量的升压药物,股动脉血管直径只有3毫米,如何在仅有3毫米的血管内置入5毫米的导管成为了最大的技术难题。做,绝地求生,也可能前功尽弃,不做,只能眼睁睁的看着生命的逝去。当开动机器,病人血压、血氧饱和度逐渐上升的那一刻,他们激动得欢呼起来,这欢呼声被现场记者记录并在中央电视台1套、2套、13套报道,这是饱含胜利味道的欢呼声,也是彰显“安徽力量”的欢呼声,更是体现“皖军风采”的欢呼声。

“我是重症护理人,必须要坚强”

王琪:安徽省首批支援湖北医疗队员、安徽省第二人民医院神经外科ICU护士

感言:我是安徽省第一批支援湖北重症护理队队员,安徽省第二人民医院神经外科icu护士,王琪。这次能被评选为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人,对我而言是既是鼓励又是鞭策。作为一名90后护师,感谢大家对我和我们护理群体在疫情防控工作中付出的肯定与认可,接下来,我会继续在自己的岗位上不断学习更多的先进技术,提高自身的专业技术水平。不忘初心,牢记使命,用我们的专业知识和能力去救护更多的患者,为医疗事业和守护人民群众的健康贡献自己的力量。

事迹:1994年出生的王琪是安徽省首批支援湖北医疗队队员,也是医疗队重症护理组中年龄最小的护士。王琪是个爱笑的姑娘,可在武汉流下了太多的眼泪,为病房里逝去的生命,也为那些强烈的求生意志。王琪说,“我从没在患者面前掉过泪,因为职业准则告诉我:我是重症护理人,必须要坚强。“

1月26日晚11点多,正在值夜班的王琪看到护士长在群里征集重症护士支援武汉的消息,义无反顾地报了名。来不及准备,第二天她就随安徽省首批援鄂医疗队一起踏上了去武汉的战“疫”之路。这种紧迫感,反而让王琪感到踏实,“我是工作四年的重症护理病房护士,专业对口,武汉需要我们,去了会有用武之地。”

在这条生与死角斗的战线上,没有时间留给他们去调整和适应,经过院感老师的紧张培训和防护服的穿脱训练,一天后王琪就被安排进入武汉金银潭医院综合ICU从事护理工作。金银潭医院是武汉市抗击疫情的最前线,而她工作的ICU又收治了病情最为严重的病人,那是战“疫”前线中的“火线”。

正是考虑到了种种困难与风险,这个1994年出生的女孩最初没有将自己的决定告诉父母,直到在武汉疫情稳定了下来,她才敢和父母报平安。

重症隔离区是感染风险最高、最危险的区域。成人纸尿裤是王琪工作中的必需品,因为工作中她没有时间,也不能去卫生间。在进入病房前,她要穿一层隔离衣、一层医用防护服,再戴着手套,套上鞋套,戴好帽子,戴好N95口罩,再加戴一层防护面屏。这些步骤严格且必不可少,穿戴完毕,至少需要花上她十几分钟的时间。此刻的她,全身被裹得严严实实,随着大口的呼吸,她的眼镜和防护面屏上很快就起了一层层雾气,眼前的一切都变得湿答答、雾蒙蒙的。在这样艰苦的条件下,她平均要工作6个小时,有时甚至长达10个小时。这期间,她负责7个到8个病人,不仅要为病人输液、抽血、透析、换药、记录各种检验数值,还要对病人进行翻身、喂食、排尿等生活护理,工作强度非常大。

ICU的病人病情都较重,但病房里的气氛却不是低迷和沉重的。王琪说,病房里总是有一股劲,那是强烈的求生意志。王琪照顾的病人中,有一个老爷爷的病情非常重,连做吞咽的动作都很困难。但是老人伏趴在病床上,在王琪的鼓励和帮助下,还是一点点地吞下药剂,说:“我愿意试,只要能活下去!”

ICU里也不总是上演生死时速,也会有很多让人放松一笑的趣事与感动。这里的很多病人都是上了年纪的老人,操着一口熟练的武汉方言,王琪刚开始听时,常常一头雾水。为了多和老人们交流,她从同伴那里学到了小技巧,将一些武汉话中的生活用语和医疗用语整理出来默记在心。现在,她听到病人喊“窝色”,就知道是想去厕所。听到病人要“福子”,就是要毛巾。当她看到病人举起大拇指,对她说“过细”时,隔着口罩,她也会回复一个大大的笑脸。因为她知道,那是病人在夸她细心。

对王琪来说,在金银潭这两个月的经历是她终身难忘的。她忘不了武汉公交车司机师傅白天黑夜的接送,忘不了来自全国各地源源不断的援助。3月8日妇女节那天,王琪和队友们还在驻地收到了阿里巴巴集团创始人马云赠送的奶茶、炸鸡。“马云老师既懂年轻人的胃,也懂年轻人的心。”王琪说,作为礼尚往来,她当即在微博上发出邀请,等疫情结束,邀请马云到合肥吃火锅,以此表达内心的感谢。

在全国医疗力量集中支援近两个月后,武汉终于掀起了一波接一波的“出院潮”。寒冬尽,春花浓,3月31日,王琪和队友们将温暖的豪气存于心间,利剑回鞘,英雄凯旋。在省领导,省卫健委党组和医院的支持和协调下,6月6号,马云、王琪和全国各地共6600名医务人员一起完成了“云火锅”之约。

在武汉抗击疫情的过程中,王琪不惧风雨、逆行出征,披上战袍,站在离危险最近的地方,用舍生忘死和勇于奉献的实际行动,以责任、担当和价值诠释了当代青年舍小家为大家的家国情怀。

“每一次希望都很渺茫,但每一次我们都没有放弃”

沈杭:安徽首批支援湖北医疗队队员、安医大四附院EICU护士长沈杭

感言:我只是一名普通护士,站在这里让我感觉到无比的自豪和骄傲。这一次的表彰,不是在庆祝,而是在向大家传递一些正能量,传递我们每一个中国人内心的理想和信念,显示了我们不畏艰难战胜一切困难,战胜新冠疫情必胜的决心。党的领导赋予我们强大的凝聚力,一方有难八方支援,人民的平安和健康永远是放在第一位的,保家卫国、匹夫有责。

我是一名医务工作者,驰援武汉救死扶伤是我的职责所在,但是党和国家却给了我极大的荣誉。这项荣誉是属于和我并肩作战的战友们的,是属于抗击疫情中奋战在医疗卫生战线上的每一个人的,这项荣誉是肯定,更是鼓励和鞭策,我将珍惜荣誉,再接再厉,为祖国的公共卫生事业继续奋斗,以此告慰那些在这次疫情中牺牲的医务工作者,缅怀那些在这次疫情中失去生命的人们。

事迹:“从武汉回来后的妈妈,变成了瘦瘦的妈妈,头上长了很多白发。”沈杭六岁的女儿指着自己画的画说。2020年1月27日,出征武汉前,沈杭给女儿写了封信:“妈妈虽然也有些害怕,但妈妈勇敢的迈出了这一步,去了更需要妈妈的地方,希望你长大后能够成为一个勇敢坚强的女孩子...”当时,她已经为自己做了最坏的打算,那就是:再也不能回来。

“沈杭吾妻,见字如面,转眼间,据你离家支援武汉已半月有余,犹记临行前的情景,仍历历在目……”央视主持人康辉曾为沈杭的爱人刘会武代读过一封家书,刘会武毕业于武汉大学,夫妻俩对武汉有着特殊的感情,他们曾在2016年带着孩子去母校武汉大学看樱花,当沈杭再一次独自一人因为疫情到达武汉后,看到空无一人的街道,心疼的留下了眼泪,“我要尽自己全部的力量去帮助生病了的武汉”沈杭说;作为我省首批援鄂医疗队队员,沈杭进驻武汉市金银潭医院南五重症病区,全程看护ECMO联合CRRT治疗患者,并成功救治危重症患者50多名。

在金银潭医院的ICU病房,沈杭不仅要给患者医疗上的护理,也要对患者进行生活上的护理。每次脱下防护用具,脸上一层又一层久久不散去的勒痕,贴身衣服被汗水浸透,双手被手套捂的发白。这是一场没有硝烟的战役,沈杭和同事们的每一步,都是在努力赢得这场战役。

“我护理的九个病人中,今天出院了四个,很开心,让我满心欢喜,看到了希望!”2月3日,沈杭在日记中写道:病区所有的护士也都很开心,这是她到武汉支援以来最值得庆祝的一件事。

“小沈你好!我今日下午出院了。再次谢谢你的关心、精准护理和热心关怀!” 85岁的患者郑爷爷,来时病情危重,在沈杭的精心护理和鼓励下,顺利出院,老人到达隔离点的第一件事就是向沈杭报平安,还附上了他的一张敬礼自拍照,并祝愿她早日完成任务平安回家;从武汉到合肥,他们始终保持着联系,建立了深厚的护患友谊。

另一位38岁患者彭博,从2月6日入院到4月5日出院,他先后经历了三次生死,从气管插管到俯卧位通气再到ECMO上机,沈杭与南五重症团队一起把他从死亡线上一次又一次拉回来。沈杭说“每一次希望都很渺茫,但每一次我们都没有放弃”,清醒后的彭博因为这句话泪流满面。

作为安医四附院首批支援湖北医疗队队长,她时刻关爱自己的队员。初到武汉,她指定一名队员担任副队长,交代如果自己倒下了,队员要接着上。两名队员在她的鼓励下,在武汉抗疫一线递交入党申请书并得到前线党支部的肯定火线入党。她最早去最后回,在最危险的战役前线奋战了65天;在取得武汉战役的胜利后,返回院内发热门诊岗,继续投身疫情防控阻击战中。

我们守护的每一刻都是为了人民

人物: 王鹏, 安徽省第七批支援武汉医疗队队员,危重救治组副组长,合肥市第三人民医院重症医学科主治医师。

感言:这次新冠肺炎疫情阻击战,我是经历者,也是参与者,支援武汉一个月,经过大家的共同努力,我们取得了抗疫的阶段性胜利。作为一名医生,能有幸为国家做出贡献,很是自豪,今天能获得国家如此高规格的表彰,我倍感荣幸,这份荣誉沉甸甸的,让我备受鼓舞。医生,这个称谓从来都是神圣的,当穿上白大褂的一刻起,就充满着信心和希望,就意味着“健康所系,生命相关”!在今后的工作中,我将继续发扬不怕牺牲,不怕困难的精神,不断提升自己的技术水平,牢记质量第一,服务至上,全心全意为患者服务的宗旨,以饱满的激情投身本职工作,为健康中国的发展添砖加瓦。

事迹:作为一名常年在ICU工作的医生,王鹏每天接触的都是危重病人,经历过诸多关于生命的抉择时刻,一直不变的是对生命的珍重与敬畏。岁末年初,一场来势汹涌的新型冠状病毒肆虐武汉,席卷全国。面对严峻的疫情防控形势,王鹏迫切期待自己能早日帮助武汉患者。 2月16日下午,王鹏接到报名支援武汉的通知后,告别两个年幼的孩子和年过八旬瘫痪在床的奶奶,义无反顾地走向抗疫前线。“与武汉人民的生死相比,我这点困难微不足道,午含更需要我。”他坚定地说。

抵达武汉后,在紧迫的时间里,王鹏根据自己的专业知识,将所住的酒店房间也做了污染区、缓冲区和清洁区几个区域的划分,每次从医院返回都严格按流程穿脱衣物,严防感染,保证居住环境的安全,并将经验分享给其他医疗队员。他告诉同事们,只有在保证自己身体健康的前提下,才能全力地投入到这场疫情防疫战中去。

由于各种原因,疫情爆发后,武汉中心医院成为疫情中心医护人员感染最为严重的医院,患者人数也远远超出负荷,这给前往支援的医疗队员带来了前所未有的生死考验和精神压力。2月26日,经过严格的培训考核后,王鹏正式进入战斗一线。看着那些迫切等待救治的病人,他毫不犹豫第一个走进隔离区。连日来,他日夜奋战在医疗救治第一线,积极进行每日查房、参加病例讨论分析、跟踪各项监测指标,确保负责的每一位患者得到科学、及时、有效的救治,同时进行心理疏导,帮助他们消除忧虑,成为患者的家人、亲人和知心人。王鹏和战友们辛苦之余感觉最欣慰的时刻,就是看到康复出院的病人洋溢着笑容激动地向他们感谢和道别,“看着他们可以回家了,觉得什么样的辛苦都值得。”王鹏所在医疗团队自2月26日正式接管武汉市中心医院后湖院区两个病区,共74张床位,截至离汉前共收治确诊患者100余例。

作为一名共产党员,王鹏同志在临时党支部的带领下,冲锋在前,克服人手紧缺、病人众多、病情复杂的种种困难,在抗击疫情第一线发挥着先锋模范带头作用。他深知疫情的严重性和复杂性,知道自己随时有被感染的危险,他说:“疫情是检验党员、初心使命的考场,在这样一个特殊时期和关键时刻,作为党员我必须上!”日复一日,王鹏与战友们在没有硝烟的战场上,同新冠肺炎疫情这个看不见的敌人进行殊死斗争。汗水浸湿了厚重的防护服,口罩和护目镜在他脸上留下一道道血红的印记。每天从驻地出发到完成工作任务需要十几个小时,经常到深夜才吃上晚饭,凌晨才能躺下休息。为了减少穿脱防护服的复杂过程,争取更多治疗时间,他经常连续在隔离区里工作一整天没有喝水、不上厕所,到吃饭时喉咙甚至干得无法下咽。他坚守在病区治疗守护高危病人,没有一丝一毫的松懈,直至完成返皖前的最后一次值班。

战“疫”一线,我无所畏惧

王德桂:安徽省第七批支援湖北医疗队队员,武汉市中心医院后湖院区发热十三病区护士长、感控督查员,安徽省胸科医院心胸外科护士长。

感言:今天上午的表彰大会现场,几次让我热血澎湃,热泪盈眶。我只是一名普通的护士,只是换了个地方履行自己的本职工作,竟受到如此高的殊荣,此时此刻,让我真正感受到身为一名中国人的自豪与骄傲。今后,在工作中,我将始终将人民至上生命至上的理念贯穿到护理工作中,为全国人民的身心健康贡献自己的力量!

事迹: 在得知武汉封城后,王德桂第一个向院领导主动请缨去武汉抗疫,成为安徽省第七批支援湖北医疗队的一名队员。在武汉市中心医院后湖院区,王德桂作为发热第十三病区的护士长、感控督查员,带领60个护士,守护着几十个危重新冠患者,在这里默默坚守了三十多天。团队共收治确诊病例61例,治愈出院43例,无死亡病例,全体队员零感染。

为了不妨碍工作和减少感染机率,在飞赴武汉前她剪掉了养了多年的长发。为了不让家人担心,她骗父母和孩子说,是在自己医院隔离病房工作而不能回家。自接管病区以来,王德桂的心里始终有两个目标,一是要尽最大努力做好患者的治疗和护理,二是要百分之百避免感染风险、确保队员们零感染。在感控方面,她梳理好防护流程规范与全员分享,规范各项工作流程,优化感控布局设置,先后排查了病区及全院重大防控安全隐患两次,指导多个病区消毒隔离制度与感控的落实;护理方面,她和同事一起建立了完整的重症病房护理工作制度与流程,规范护理质量控制,并做到有计划有监督地实施;生活方面,她时刻关心着队员的身心健康,对患者的病情和情绪关怀无微不至。

从宾馆到医院有一个多小时车程,王德桂每天5:40起床,6:00准时跟班车出发。到达医院后,首先是监督两个病区医生护士规范穿防护服,确保“装备”完好后再放行。紧接着自己穿防护服进入隔离病房,检查防控设施,协助患者进行生活护理,深入了解患者病情进展、生活物资补给情况,以及病人心理情绪状态。

有一位80多岁的老奶奶确诊为新冠肺炎患者,心情烦躁焦虑,手机欠费无法与家人取得联系。王德桂得知后帮老人交了话费,老人家很是感谢,要将身上仅有的几百元钱递给她,王德桂就撒了个善意的谎言说,“这是国家给你们老人家交的话费”。在住院期间,她们相处得像一家人,老人家说王德桂就是她的第五个孩子,她的好女儿。

身为危重症病房的护士长,王德桂深感责任重大。王德桂每天深入隔离病房,为队员们做“勇敢、专业、细心、责任”的榜样。从隔离病房出来后,脱下防护服,她满脸都是口罩和护目镜留下的一道道压痕,衣服也被汗水湿透,但她毫不在意。她觉得自己所作的一起都很平常,淡淡地说,“我只是换了个地方履行职责而已。”在她看来,鲜花和掌声都不重要,重要的是祖国已渐渐康复,队员们也都平安归来。

方萍 夏鹏程 付艳 王欢 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 陈牧 刘旸 叶晓

新安晚报、安徽网、大皖新闻有奖征集新闻线索,可以是文字、图片、视频等形式,一经采用将给予奖励。

报料方式:新安晚报官方微信(id:xawbxawb),大皖新闻“报料”栏目,视频报料邮箱(baoliao@ahwang.cn),24小时新闻热线:0551-62396200。

请输入验证码