凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:新安晚报或安徽网”,违者将依法追究法律责任。

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 1月15日,新安晚报、安徽网、大皖客户端记者从安徽农业大学了解到,该校一项最新研究揭示了新冠病毒逃逸人体免疫系统识别的机制,相关研究成果于1月4日发表在《自然》子刊。

与所有病毒相似,人体对抗新冠病毒的一个重要保护机制是能够产生针对该病毒的保护性抗体。但是,越来越多的证据表明,与其他病毒感染不同,新冠病毒患者产生的保护性抗体浓度较低,持续时间较短。

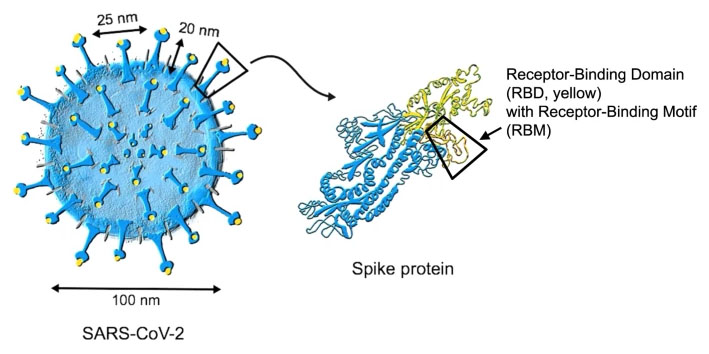

据悉,安徽农业大学讲席教授Martin F Bachmann和查丽莎教授团队研究发现,新冠病毒表面抗原蛋白间距不利于人体免疫系统的识别,进而不能使人体产生良好的保护抗体反应。

众所周知,当病毒的表面抗原蛋白间距为5-10纳米时,人体免疫系统能够发挥最佳反应。查丽莎团队通过计算发现,新冠病毒的表面抗原蛋白平均间距为25 纳米,这导致人体免疫系统对新冠病毒的识别和对抗能力大幅下降,可逃逸人体免疫系统的识别和攻击。

据介绍,这项研究成果为设计出更加高效的新冠病毒疫苗提供了理论依据。

新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 王吉祥

编辑:陶娜

新安晚报、安徽网、大皖新闻有奖征集新闻线索,可以是文字、图片、视频等形式,一经采用将给予奖励。

报料方式:新安晚报官方微信(id:xawbxawb),大皖新闻“报料”栏目,视频报料邮箱(baoliao@ahwang.cn),24小时新闻热线:0551-62396200。

请输入验证码