大皖新闻讯 在每个人的成长轨迹中,困难与挑战是不可或缺的一部分,它们如同磨砺石,将过往的磨难雕琢成铠甲,不仅塑造了更加坚强的自我,也激励着每一位学子心怀感激,温暖而坚定地迈向未来。8月15日,2024大皖·阳光助学行动学子报告会温情启幕,四位阳光学子站在聚光灯下,与在场的每一位观众深情分享了他们的成长历程与心路故事。

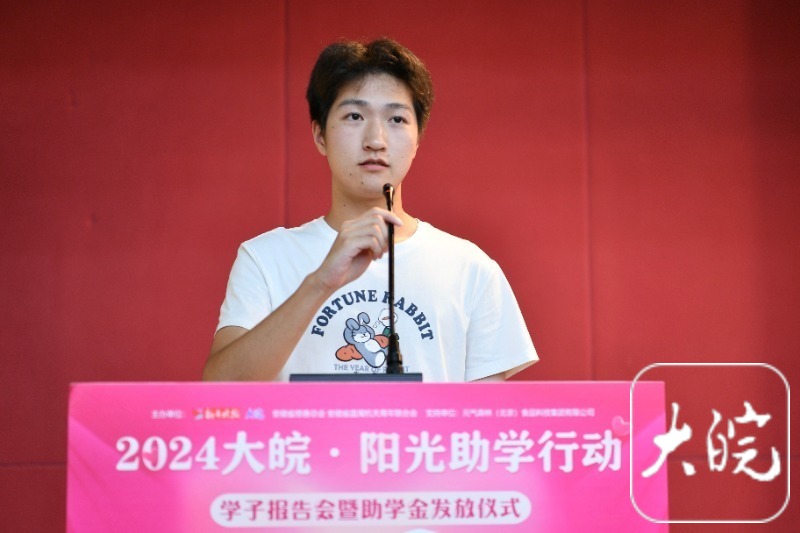

朱竞翔:没伞的孩子只能努力奔跑

2016年2月16日的清晨,对于年仅11岁的朱竞翔而言,是一个天塌地陷的日子——他的父亲因突发冠心病不幸离世,留下了一家人无尽的哀伤。奶奶紧紧抱着年幼的妹妹,泪水止不住地流淌;母亲则因过度的悲伤而无力地躺在床上,这一幕幕画面深深烙印在朱竞翔幼小的心灵上,成为他心中难以磨灭的伤痛。

五年时光匆匆流逝,家庭结构再次发生变化,母亲改嫁,家中仅剩下朱竞翔、妹妹以及年迈的爷爷奶奶相依为命。生活的重担压在了两位老人肩上,他们不辞辛劳,一个在路边辛勤种植绿化,一个在工厂里打零工,用汗水浇灌着这个家,抚养着朱竞翔和妹妹长大。

“没伞的孩子只能努力奔跑。”这句话成了朱竞翔内心深处的座右铭。失去父亲的悲痛没有击垮他,反而激发了他更加坚定的自强之心。他开始深刻反思自己的学习,将学业视为改变命运的关键,勤奋刻苦,不断进取。终于,凭借不懈的努力,朱竞翔成功考入了安徽省六安第一中学,并在这里树立了明确的目标,一步一个脚印地稳步前行,成绩也一次比一次优异,一次比一次稳定。

转眼间,高中三年如白驹过隙,朱竞翔迎来了人生的又一次重要考验——高考。在这场决定命运的考试中,他发挥出色,取得了637分的优异成绩,并顺利被合肥工业大学录取。面对即将到来的大学生活,朱竞翔满怀信心与期待,他表示将不负家人的厚望,继续保持勤奋与努力,向着更高的目标迈进,用实际行动回报家人的养育之恩。

杨梦婷:妈妈的笑颜是我的动力

杨梦婷的母亲,生前便是一位纤瘦病弱、身材矮小的女性,难以承受家庭琐碎的负担。因此,自小便有了杨梦婷那瘦小的身影穿梭于家务之间,背柴、打水、晾衣,无一不精。每当这时,母亲总会投以会心的微笑,那笑容,在杨梦婷心中,如同最温暖的阳光,照亮了她的童年。

步入校园后,杨梦婷偶然间捕捉到母亲凝视着她练习本上红花时的灿烂笑容,那一刻,“半懂不懂的我,第一次萌生了要好好学习的念头。”这份简单的渴望,悄然在她心中生根发芽。

然而,平静的生活并未持续太久。十一岁那年,母亲的骤然离世如同晴天霹雳,让杨梦婷的世界瞬间被思念与悲痛填满。每当思念泛滥,她便抬头望向天空中的云朵,仿佛母亲从未离开,给予她继续前行的力量。

高中的生活紧张而繁忙,沉重的课业让杨梦婷时常感到力不从心,甚至有过放弃的念头。但每当看到父亲作为环卫工人辛勤工作的身影,省吃俭用只为家庭,以及脑海中母亲那温柔的笑颜,她便深刻体会到学习的意义所在。从中考时的成绩垫底,到高考时逆袭成为全校前100多名,杨梦婷以惊人的毅力与努力,最终踏入了南京师范大学的殿堂。

站在新的起点上,杨梦婷心中满是对未来的憧憬与坚定:“我想,妈妈会安心了吧?”

庄立旸:我有一个梦想

今年高考,庄立旸凭借出色的成绩成功考入大连海事大学,这一成就背后,是他与母亲共同书写的坚韧与爱的故事。自幼年起,庄立旸便生活在单亲家庭中,面对父母的离异,他的母亲毅然选择放弃教师职业,返回家乡,用瘦弱的肩膀为儿子撑起一片天,两人在县城的廉租房里相依为命,日子虽拮据却温馨满满。

庄立旸回忆道,“妈妈每日勤勉工作,而我则乐于与她分享校园里的点点滴滴,那些平凡的日子因彼此的陪伴而变得不凡。”

在庄立旸的记忆里,母亲是位极其坚强的女性,唯一一次见他落泪,竟是在讲述睡前故事时,那份温柔中的脆弱让他铭记于心。“自那以后,妈妈似乎将所有的泪水都藏了起来,用笑容面对生活的风雨。”

随着年岁的增长,庄立旸也经历了青春的叛逆与贪玩,偶尔会对母亲的要求感到不耐,但母亲不辞辛劳的身影如同无声的教科书,让他逐渐领悟到了母爱的深沉与伟大。进入高中后,他更是以积极向上的态度面对学习与生活,与同学们建立了深厚的友谊,收获了成长的喜悦。

如今,手握大连海事大学的录取通知书,庄立旸的心中不仅充满了对未来的憧憬,更有一个深埋已久的梦想正在悄然生长。“妈妈曾笑着说,希望有一天我能买个一楼带院子的房子,让她不再爬楼。”庄立旸深情地说,“其实,我早就默默许下心愿,要努力奋斗,将来回到家乡,为我们母子俩打造一个真正属于自己的温馨家园。”

秦雪莹:吃水不忘挖井人

在亳州市利辛县的一个偏远小村庄里,诞生了一位不凡的女孩——秦雪莹。今年高考,她以令人瞩目的707分佳绩,成功叩开了北京大学的大门,被元培学院社会学专业录取。

自幼,秦雪莹便生长在一个经济条件有限的家庭,父亲远赴他乡务工,母亲则留守家中,辛勤劳作并肩负起照顾四个孩子的重任。在这样的环境下,秦雪莹养成了文静内敛的性格,书籍成了她最亲密的伙伴。尽管家中难以承担购买新书的费用,但父亲不辞辛劳,走遍邻里,为她搜集来了一袋沉甸甸的旧书。这些书籍,如同开启知识大门的钥匙,不仅点亮了秦雪莹的文学梦想,更寄托了乡亲们对她未来的深切期望。

进入高中后,秦雪莹的视野随着知识的积累而不断拓宽。在语文课本中,《乡土中国》一文深深触动了她的心弦,让她对乡村与国家发展的紧密联系有了更为深刻的理解。回望自己的家乡,她注意到越来越多的年轻人选择离开,留下的是年迈的老人和年幼的孩子。这一幕幕景象,让一颗关于乡村振兴的种子在秦雪莹心中悄然萌芽。

如今,带着对知识的渴望和对家乡的深情,秦雪莹踏入了北京大学的殿堂,选择了社会学作为自己的专业方向。她深知,这不仅是个人梦想的延续,更是对家乡、对乡村未来的承诺。秦雪莹立志,在未来的学习生涯中,将不断汲取知识的养分,深入基层,了解乡村的真实需求,用所学为乡村振兴贡献自己的一份力量。

大皖新闻记者 朱庆玲 魏鑫鑫 殷志强 余康生 摄影报道 实习生 王钦 唐雪玲 金迎乐 曾波 李向荣 柏丽云 巩慧贤 罗霁阳

编辑 张思平

请输入验证码