安徽网 大皖客户端讯 从事博物馆工作25年,10年写成《潘玉良艺术年谱》,近两年一直致力于安徽省美术馆的筹建。博物馆及美术史研究学者董松在做客徽派时表示,自己从事的工作和研究一直与博物馆展览相关。谈及时下的“博物馆热”,董松表示,博物馆在变化,观众也在变化。“博物馆在不经意间已经融入现代人生活的一部分。只有关注社会热点,常换常新,才能吸引更多观众走进博物馆。”

从未离开过展览艺术

董松

徽派:你是从小就对艺术心生向往吗?

董松:我在清华美院学的是环境艺术设计,也是从小受家庭的影响。我父亲也是清华美院的前身——中央工艺美术学院毕业的,一直在博物馆从事展览设计工作,包括书法、绘画我也是耳濡目染受到这方面影响。当时工作分配到安徽省博物馆,就一直没离开展览工作。业余爱好是自己做点研究,比如最早的潘玉良相关研究,包括安徽的特色的民间工艺美术,正在创作的《芜湖铁画史》这本书年内会完成,都是跟自己工作相关联的研究。

徽派:你最早接触到潘玉良作品是什么情形?

董松:1984年,潘玉良的遗作从法国运回国内,并落户到安徽省博物馆。总共七大箱,为了节约装箱体积,所有画框拆掉,都是一大卷一大卷的,所以大家都不知道有多少件作品。当时我父亲也参与了开箱整理和保护工作,直到1989年才最终清点出来是4700多件作品,另外还有潘玉良的很多遗物以及她收藏的三百多本图书。当时的整理工作属于保密,我们这些孩子都不知道家长在做什么。直到办了展览,才有了逐步的认识。后期我也开始做潘玉良展览,开发了一些文创产品,慢慢对此多了份热爱。

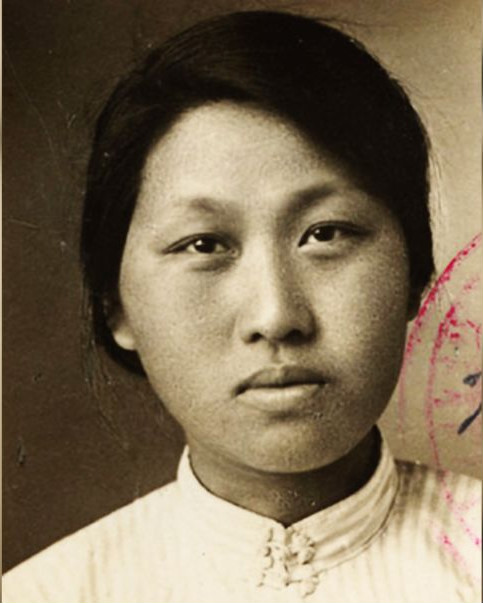

潘玉良在法国里昂留学照片(1924)

徽派:今年在省博新馆做的“春之歌——潘玉良在巴黎”的展览有什么特色?

董松:潘玉良作品的第一次展览是在1985年举办的,属于捐赠展。以后除了在老馆的固定陈列,每年还到全国各地包括港台地区巡展。今年3月,新馆举办的“春之歌”属于汇报展。因为去年九月份在香港亚洲协会办了展览,策展人是著名的法国塞努奇博物馆的馆长Eric先生。因为Eric非常熟悉中国的艺术家,其本人任职的博物馆是专门收藏中国留法艺术家作品。他去了香港很多趟,展览场地虽然小,但是环境设施一流。因为他自己一直生活在巴黎,所以展览也选择了潘玉良在巴黎的这一段,展现她在巴黎艺术方面成长的过程,主要侧重艺术性的表达。

还原潘玉良真实人生

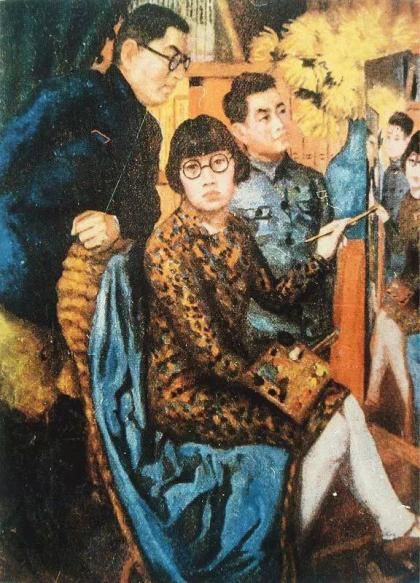

潘玉良自画像

徽派:10年30万字,为什么想到为潘玉良修年谱?

董松:潘玉良首先是个人,其次是个女人,还是个艺术家,是个在世界上有一定影响力的、为中西方艺术做了很多沟通和创新的艺术家。我的目的也很简单,就是要还原一个真正的艺术家,还原历史本来的面貌,比如潘玉良的性格、艺术成就、朋友圈、获奖情况,甚至她喜欢去哪旅游,喜欢吃什么菜,都是我们关心的内容。

徽派:研究过程中,跟我们从影视作品里认识的潘玉良有什么不同?

董松:我看到的是一个真实的潘玉良,比如她的喜怒哀乐,我都可以知道。很多事情会先入为主,我们研究的传播力不及媒体,不及大牌明星,老百姓看到的是文学影视创作中的潘玉良,这本身没有什么对错,可以存在,但是千万不能和历史划等号,否则就会产生错误。年谱,等于是重新雕塑一个潘玉良的形象,不是临摹,不是人云亦云的照猫画虎,而是用历史文献,用她的作品、遗物以及别人的回忆,把她一点点塑造出来。当然这个工作还没有完成,2013年推出《潘玉良艺术年谱》之后,我们又陆续发现新的线索,未来还会做进一步的补充。

潘玉良上海美专入学登记照片(1921)

徽派:重新雕塑一个潘玉良,最大的难度在哪里?

董松:确实很难。首先潘玉良本人的文化程度不高,她写的文字性的东西几乎没有。留存最多的是她的家信,但是信息量也不多,公开发表的文章只找得到两篇;其次她是个油画家,不像国画上面有题跋,能获得很多信息,而她最多在画作上签上“玉良”二字,很多甚至连创作年代都没有。我们做的就是抽丝剥茧的工作,找各种线索。比如她在上海美专上过学,从1920年到1930年的上海《申报》,每一天每一页每一篇我都看了,就找“潘玉良”三个字,因为我们要让潘玉良做的每一件事,参加的每一个活动都有据可查。不仅如此,线索还需要别的东西相互印证,因为有时包括当事人的论述都存在偏差和错误。举个例子,刘海粟1921年写了篇文章,说的是1919年上海美专招收了第一批男女同校生的女生。但是恰恰他记错了,第一批招收的时间是1920年,而且他还把潘玉良漏掉了。我们找了上海档案馆藏的入学登记簿,还在1920年9月的上海《申报》上看到了女生录取名单,上面有潘玉良的名字,男女学生第一次出去旅行照片上也有潘玉良,这些东西整合起来形成一个完整的证据链,证明刘海粟说的是错的。

所有东西都有源有根

徽派直播

徽派:最近几年你把精力放在中国留法艺术学会的研究上,是不是也跟潘玉良有关?

董松:可以说是密切相关。中国留法艺术学会1933年成立,聚集了常书鸿、刘开渠、曾竹韶、王临乙、吕斯百等总共112名热爱艺术的人士,以留法艺术学生为主。潘玉良是最后一任会长,她的遗物中也保留了很多学会资料。大家之前对这块认识不是很多,也缺乏文献资料,但对做研究来说,这些人恰恰是非常重要的人物。任何东西都要有来源,我们现在说不忘初心,“初”在哪里?天安门广场人民英雄纪念碑四周的那一圈雕塑的主要创作者刘开渠、曾竹韶、王临乙、滑田友都是留学法国,都是中国留法艺术学会的会员,甚至建国后中国雕塑事业大半壁江山都来自中国留法艺术学会成员。这些人的艺术根源在哪里?近代艺术史研究以前只做国内,对留学海外的艺术家关注不多,但每个人的艺术都是有来源的。“敦煌的守护神”常书鸿后来到了敦煌,是因为在法国看到了关于敦煌的画册,被震撼了。所以所有东西都是有源有根。

潘玉良画作(《我的家庭》)

徽派:在这个寻找源头的过程中,你最大的感触在那儿?

董松:30年代中国留法艺术学会曾组织二十几名成员去伦敦参观中国艺术展览会,很多人在国内都没机会看到的中国艺术作品,对他们有很大的震撼力。而对西方了解越多,对中国文化的渴求也越强烈。中国美术考古的奠基人,安徽人王子云先生,他做的美术考古也跟其留法期间的一些经历密不可分,他看了很多欧洲遗存的建筑,自然会想到祖国也有这样的遗存等待发现和研究。历史研究不都是历史,跟现在有关联,不是割裂的。从他们的经历中,我们发现了共性的东西,任何一个中国艺术家,最后走的都是创新之路,因为这是娘胎里带的,是血脉里的,是发展到一定程度就会自然而然地把中西方艺术结合起来的。包括建筑大师梁思成,当他对西方建筑研究得非常透的时候,就会反过来会对国内的建筑产生兴趣。

展现安徽特色的美术实力

徽派:作为策展人,你觉得现在展览的变化在哪里?

董松:去年,安徽博物院策划的“向往——‘我’与安徽改革开放四十年”主题展,获了全国大奖,就是让普通市民都参与到展览策划中,展品从社会征集,内容故事由普通市民提供,观众看了觉得很亲切。通过这样的方式,让展览更亲民,反应也非常好,去年到现在,展览接待近20万人次,社会评价很高。其实变化通过看展览都能感受到,比我用语言来说更生动直观,博物馆也在不经意间已经融入现代人生活的一部分,很多甚至成为网红打卡地,也希望更多的市民能带着孩子走进博物馆,多多感受这种文化的变化。

徽派:现在很多博物馆都在做文创产品,也受到了老百姓的欢迎,你怎么看?

董松:老百姓的需求,我们必须要满足,怎么满足,最基本的是要做研究,我常说,策展人是把东西吃进嘴里再吐出来,吃进去的是草,挤出来的是奶。任何展览都要先做研究,比如做潘玉良的展览,她有强大的朋友圈,不能用空洞的文字写给老百姓看,可以用其他形式,比如张大千跟潘玉良非常好,两人兄妹相称,这样易于大家接受。就是说,所有的一切要基于对藏品的认识和研究,故宫的文创产品不是凭空制造的,不是贴上故宫的标签就可以的。受欢迎的一定是有深度的,浮于表面老百姓也不接受。现在观众的水平非常高,他们提出过很尖锐的问题,而且事实证明他是对的我是错的。所以反而要求我们的各方面工作要沉下去,要扎实,我们开发大量文创产品,但每一样东西都要有来历,有说法的。

嘉宾为徽派题字

徽派:听说你现在的工作重心是在筹建安徽省美术馆,能否剧透一下?

董松:这两年主要是筹建安徽省美术馆工作,包括展览和收藏等业务工作。开馆展览肯定会给大家惊喜,都是业界叫得响的,观众愿意看的,叫好又叫座的作品。美术馆这么大体量,建设过程又很复杂。因为过去只考虑水电这块,现在网络、新的传播方式非常多,是个整体的系统性工程。工种交叉太多,老百姓的要求也高了,确实比较困难。可以透露的是,我们会开辟出专门的潘玉良展览区域,也在考虑举办全面反映潘玉良艺术人生的展览。安徽省美术馆首先是立足于安徽,展示安徽特色的美术实力,让大家看到几千年发展过程中的美术成果,这是非常重要的。未来也会做一些国外大师系列的展览,还有逐步考虑把全国各地的好展览引进过来,让更多人走进博物馆、美术馆感受精彩各异的历史文化。

新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 李燕然/文 薛重廉/图

请输入验证码