新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 主旋律创作是很多作家避之唯恐不及的领域,而潘小平却迎难而上,并交出了“脱贫攻坚”题材的新书《大别山上》这份靓丽而厚重的成绩单。上周五,潘小平做客由古井贡酒年份原浆古20冠名的大皖徽派栏目,通过直播镜头分享了主题创作带给她的挑战与空间。作为一位有人文情怀和个性话语的作家,潘小平用自己的脚步丈量了大别山的一座座山岭,用自己的理性思考与个性表达,为我们讲述了不一样的中国故事。

主题创作对作家是更大的考验

作家潘小平

作家潘小平

徽派:潘老师已经是第三次做客我们徽派了,上次来带的《一条大河波浪宽》,也是一本报告文学,上次是走遍了淮河两岸,这次又翻越了大别山岭。这次的创作背景是什么?

潘小平:2020年是扶贫攻坚战的收官之年,这个大家都知道,在这样一个大背景之下,中国作协和国家扶贫办希望能够在全国范围内选一批作家,集中表现这一人类历史的大事件。当时全国选了21个作家,共同进行“脱贫攻坚”这样一个主题创作。

徽派:命题作文不好写,您觉得这次的挑战和难度在哪里?

潘小平:挑战还是蛮大的。首先,它确实是个命题作文,是政治话语,或者叫主旋律创作。一般作家是不愿意涉猎这样的政治题材、政策题材的,因为它很难写,可能会被认为是“假大空”的写作,也很难出彩。过去很多年前,我在给一个画家写评论的时候,讲过一句话,一直到今天,这个画家已经去世十多年了,前年他的儿子在给他办纪念展的时候,还重复了我当时说的这句话:主流意识形态的写作和创作,对作家艺术家来讲,是一个更大的考验。为什么这么讲呢,虚构性的东西可以完全是自我的表达,空间是非常大的,但是主题写作留给你的空间非常小,如何使政治性话语、政策性话语具备文学性、艺术性、审美性,使政治话语上升为文学话语,是一个极大的挑战。所以当时接下来这个任务的时候,我也还是有些畏难情绪的。

徽派:而且还是这么多作家同时创作同类题材,也是挑战。

潘小平:是啊,它不仅是个命题作文,它还是个同题作文。全国选出21位作家,大家都来写脱贫攻坚这同一主题,怎么突破?国家层面的扶贫政策、省级层面的扶贫政策,甚至各个县出台的扶贫政策,基本上都是一样的,几乎没有创新的可能,没有空间。那么作为作家,如何在同题作文中凸显出来,这又是一个挑战。这个时候就需要你,第一要沉下去,第二要知道你自己的优势在哪里,能在哪里找到突破点,这是关键。

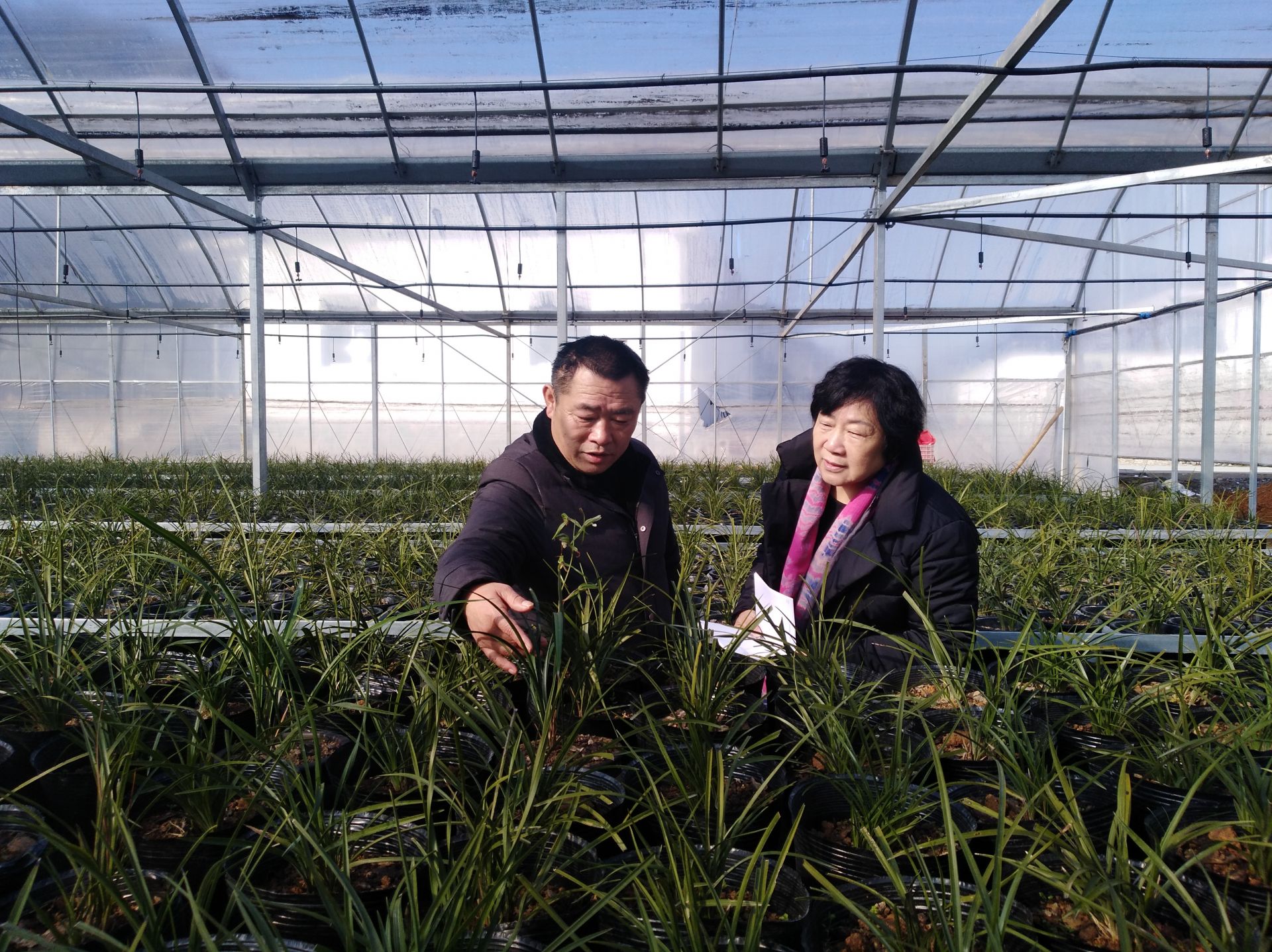

潘小平在大别山走访

潘小平在大别山走访

徽派:思考之后,您觉得您的写作优势在哪里?

潘小平:我是《人民文学》联系的作家,当时《人民文学》的主编施战军老师电话中和我说,小平你还是有优势的,你的优势在于,你对大别山非常了解,进去过多次,我刚看你带着安徽的作家,搞了一个主题创作《有一种红叫金寨红》,这些都是你的优势,他也是鼓励我吧。《有一种红叫金寨红》是2015年春夏之交开始,一直延续到2017年6月的主题创作活动。金寨是中国革命的重要策源地,人民军队的重要发源地,第二次国内革命战争时期,金寨境内先后爆发了著名的立夏节起义和六霍起义,组建了12支主力红军队伍,曾有10万子弟参加红军,诞生了59位将军。为了纪念红军长征胜利80周年,省作协组织了“金寨红”主题创作,作为时任省作协秘书长,我曾和全省十多名一线作家一起,多次深入金寨做田野调查,以期以新的视角、新的叙事,呈现大别山革命,赋予红色历史题材以当下的意义。其实早在十几年前,我因为拍摄一个“红色系列”的专题片,就多次进入大别山。再早点,20年前,我还拍过一个8集的电视散文,叫做《永远的大别山》,曾在央视十套播出。所有这些,作为我的人文储备,生活储备,思想储备和经验储备,都可以进入我的创作。虽然我有畏难情绪,但也还是愿意接受挑战的。

深入大别山带来很多感动

回忆入户采访经历,潘小平感慨万千

回忆入户采访经历,潘小平感慨万千

徽派:您见证了大别山20多年的变化,这是很大的优势。

潘小平:1996年我第一次进金寨的时候,平原地区的变化已经非常大了,感觉金寨还是很贫穷很落后的。进去的时候是中午十一点多钟,就听到“金寨人民广播电台,现在开始广播”的大喇叭声,我当时非常惊讶,因为平原的县城早已不用广播这种形式了。金寨很特殊,它是革命老区,习总书记说的“中国革命的发源地,中国军队的策源地”,这是说金寨对于中国革命的贡献,对共和国的贡献,是非常巨大的。我在书里也写到,土地革命时期的金寨,人口不足25万,参军参战的10万儿女,最后幸存者仅700余人。我拿到这个数字的时候,特别受震动。我第一次进金寨革命历史博物馆的时候,看到一个十一二岁的孩子的照片,那么小,还没来得及成大成人,就牺牲了,对我很触动。我在采访中还了解到,有一个孩子,普通的农家子弟,也不是儿童团,他的哥哥参加了红军,他去给队伍送信,在回来的路上,被毒蛇咬伤了,他就一个人躺在路上,直至死去。没有人知道这个孩子的名字,也没有人知道他来自哪个村子,家里还有什么人。这个故事距今已经80多年了,一直还流传到今天。这么幼小的生命,他们曾经怎样在这个世界上活过,他们生命的意义是什么?这是我非常想追寻,想知道的东西,也是最能感动我的地方。

徽派:红色是大别山的底色,也是它与别的地区不同的地方。

潘小平:是的,大别山的红色家庭很多,他们为中国革命做出了巨大牺牲,但却长期生活在贫困之中。我发表在《人民文学》头条的本书第一章,题目叫《晴朗的夜空为什么滴下露珠》,回答的就是这个问题。为什么要搞脱贫攻坚?是执政党、是共和国对老区人民的回报。所以我开始进入的时候,选择的是有红色背景的贫困家庭。我开头第一章写到的故事,是一个冯姓家庭,当时我是第一次听说,他的养父冯伦奎,是通过滴血入墓的方式,也就是“招魂葬”的方式魂归故里的。其实也不能说是他的“养父”,因为冯伦奎早在50年前就牺牲了,死时才20出头的年纪。当时听到这个的时候,我的头皮都是发麻的,一个年轻人跟着红军走了,走时没有结婚,而直到几十年后,家里人才知道他的死讯。过继到他名下的儿子,通过滴血的方式,为他招魂。我知道汉乐府里,写到过所谓的“招魂葬”,但在现实生活中,在坐在我对面的人中,就有这样的经历,对我触动特别大。

有一种红叫“金寨红”

有一种红叫“金寨红”

徽派:这次是通过“入户采访"积累材料,为什么采取这种方式?

潘小平:是的,我开始进入采访,是随“第三方评估”一起入户,试图以“入户采访”为中心,建构起文本的“真实性”。“入户”是我采取的最主要的方式,它不仅仅使我获得在场感和当下性,它还以一种显性的方式,呈现在文本之中。

徽派:作为一部报告文学,你如何结合真实性可读性和文学性?

潘小平:新闻性、报告性、真实性,这是报告文学必须具备的。报告文学,首先当然要解决这些问题,但同时还要具有故事性、情节性,还要有文学性、审美性。在一些贫困家庭的选择,一些扶贫对象的选择上,我就适当考虑到了可读性和故事性。但是大别山有故事的家庭、有传奇色彩的人物非常多,只写这个是不行的。那么接下来的问题,就是我如何用理性关照,去展现整个脱贫攻坚对普通中国人的影响。因此在采访中,我并不过分关注扶贫工作本身,而是把重点放在生活、情感、家族史、村落史上,感受环境、氛围、气息,尤其是人的变化。中国农村的变化很大,但最大的变化是人的变化,是人们展现出来的精神面貌,与过去时代有了很大的不同。改革开放四十年,经济腾飞,创造了人类的奇迹,但文学要关注的,不仅是这个巨变的时代生活的变化,更要关注人的变化,人的情感、情绪和精神面貌的变化,它跟政治、经济、的关注点是不同的。

徽派:我看书后附有七十多本入户采访笔记,采访过程和媒体访问的不同在哪里?

潘小平:一般的新闻是不会特别关注到具体的人的,尤其不会关注具体人的具体情感和情绪;再就是展开,新闻一般是不要求展开的,我们则需要通过情景、场景、氛围、气息的描述,来达到文学的呈现。你的空间在于新闻没有的地方,不关注的地方,你的空间是审美,这和新闻有很大区别。我其实是很强调报告文学的“报告性”的,比如这个地区有多大的面积,它的人口状况,生产状况,农作物等等,必须要有,但不能是资料性的硬生生插进去。比如第一章,我写到,冯纪耐指了指对面的山坡,说:“就在那面坡上,就在那边哩。”接下来我插了一段关于大别山的资料,但我是这样写的:“我眯起眼睛,看了一眼对面的山坡,冬季的大别山草木凋零,一片衰白。大别山群峰巍峨,雄踞淮甸,绵延数百里,虽座落于鄂豫皖三省交界处,但大部分是在安徽境内……”这属于硬资料,但硬资料怎么进入呢?是通过我的眼,通过我的情绪进入的,这就是文学的表达了。在这本书里,有很多所谓的“硬资料”要进去,包括全球扶贫、农业从1.0到4.0时代不同的发展机遇、欧美的农业模式、解决金融危机的中国经验等等,这些资料性的东西,还是要有的,我要解决的,是报告性和文学性融合的问题。比如我在冯纪耐家,看到他家没有冰箱,但彩电、洗衣机、电饭锅、电磁炉等家用电器俱全。在这之后,我插了一段2008年金融风暴的内容:”2008年以后,中国农村几乎每一个家庭,都是家用电器齐全。2008年爆发全球性的经济危机,中国沿海大批企业倒闭,大约有2500万农民工从城市转回来。西方的经济学家,重弹“中国经济崩溃论”的老调,但中国成功地化解了这场危机,而农村家庭家用电器的普及,就和这场大危机有关。”因为中央把13%的出口退税,转向鼓励农民买家用电器,我们成功地化解了那场金融危机,当时的农民家庭,达到了家均两台电视机。这个“硬资料”的进入,我是非常得意的,它也使我的文本拥有一种“大格局”。其实我采访了一二百户,这七十多户是我写到书里去的。一户户采访,很容易沉到里头,但脱贫攻坚这一人类伟大事件,它的高度、深度、意义、价值在哪里?我不希望写得太具体、太局部、太局限,我希望思想性和历史观,能够进入叙事的框架,存在并支撑整个文本。中国正处于社会转型的剧变期,国家的前途与个人的命运,从未如此紧密地联系在一起,我们的文字,应该有回应这个时代的意志和能力。

金寨走访

金寨走访

徽派:入户之前,您其实已经有了一个写作的理性大框架了。

潘小平:对。在我第一次去北京参加会议,国家扶贫办的主任亲自给我们做的报告,讲了一上午,很多数字,他都脱口而出,烂熟于心。如果没有改革开放积累起的巨大财富作为支撑,不可能有国家层面的大规模的扶贫。三千年没有解决的温饱问题,八百年淮河流域的苦难,建国七十年的积累,改革开放四十年的经济腾飞,共同构成了四年来扶贫攻坚的大背景,因此我们的扶贫才能得以顺利推进,取得全面的胜利。

作家要有泪流满面的能力

古井体验中心的直播现场

古井体验中心的直播现场

徽派:所以主题有了,大框架也有了,关键就看如何切入了。

潘小平:第一次开召集会,李敬泽主席就讲了一句话,你们21位作家,能力都没有问题,要解决的是态度问题!这是提醒我们,要端正态度,对待主题创作。也有人说我,总写这些主旋律的东西,“抬轿子、吹鼓手”云云,我说了,你不要看我写什么,你要看我怎么写,对这个,我很有自信!

徽派:但再坚硬的个性表达,我相信您也会有柔软的部分,这本书体现在哪里?

潘小平:直面人物的时候,我还是会有一些柔软的表达。我反复讲过,作家要有泪流满面的能力。一个作家面对苦难、贫穷、伤痛,要有触动,有感动,如果不被触动,不给感动,你还是作家吗?比如我写到刨元胡的残疾人,对我灿然一笑,当时实际的情形是,我站在那里好长时间没动,是流了眼泪的。这么一个残疾的、卑微的生命,一个农村老光棍,没有婚姻,没有子女,没有亲人,生活一直非常凄苦,非常自卑,但他现在自己挣钱了,自己养活自己了,是扶贫改变了他的命运。有人提倡作家要“零度写作”,不动情,我是不赞成的,作家的笔一定要有温度,我叫做有暖意。包括我写中篇小说,我写的很少,一个中篇人物也不多,但无论主要人物的命运多么坎坷,多么凄苦,我一定会安排一个带有暖意的人物,作为整部作品的亮色。这个暖意人物就是我个人的表达,他需要散发温暖的气息。

金寨走访

金寨走访

徽派:您似乎从不介意别人怎么看待您和您的作品,您是怎么建立起这种表达的自由和自信的?

潘小平:我比较注重自我,社会的评价我不太在意。所以我对自己也没什么规划,我写新闻、论文、散文、纪实文学、报告文学,拍纪录片、专题片,写电影、影视剧,有人说,你搞这么杂,随便专攻哪一样,早就出名了。我说我为什么要出名?我表达了我自己,这就够了。一个人的一生,要活得尽兴解恨,做事情首先要自己高兴。我眼睛小,长得不好看,经常遭人调侃、嘲笑,但我并不在意。为什么我讲读书的女人不会老?女人应该建构强大的内心。当你内心不够强大的时候,你会在意外貌;当你内心足够强大的时候,所有东西都是不在话下的,包括生死,你都会看轻。

一辈子有书读是最大的幸福

金寨走访

金寨走访

徽派:这么多年来,你一直笔耕不辍的动力在哪里?

潘小平:你是说写作的动力?为什么要写作,因为我需要它。退休之后,我女儿讲了一句话:妈妈,工作已经不需要你了!我说,不是工作需要妈妈,而是妈妈需要工作。我还活着,还有思想,总不能混吃等死,行尸走肉吧?我在学校待了十七八年,有一句话叫做“板凳要坐十年冷”,是指能够沉下来,读书。在我,每天用于阅读的时间,是高于写作时间的,我对孩子也是这样的要求。

徽派:作家、读书人、成功女性,您现在会给自己什么样的定位?

潘小平:我还是认为我是一个读书人,说我是一个读书人,比说我是一个作家更准确。因为我进入作家的行列很迟,写的东西也不纯粹,很庞杂,不专注。我觉得,一辈子都有书读,是最大的幸福,我把它称之为“大欢喜”,要带着一种“大欢喜”,去读书。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 李燕然/文 薛崇廉/图

请输入验证码