京都西城区的前孙公园胡同与后孙公园胡同,得名于孙承泽在清初所建的私家园林“孙公园”,著名的安徽会馆即位于后孙公园胡同。值得一提的是,两位“以籍贯代名”的著名历史人物,即清初文坛领袖、有着“江左大家”之誉的“龚合肥”龚鼎孳与晚清重臣“李合肥”李鸿章,皆留下与孙公园的一段史话。

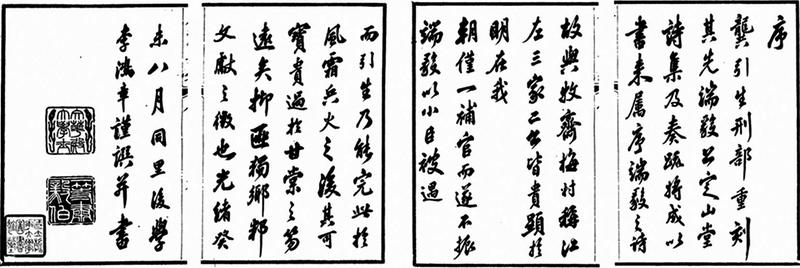

李鸿章《定山堂诗集序》手迹(局部)

李鸿章《定山堂诗集序》手迹(局部)

“秋水轩倡和”

秋水轩,坐落于孙公园中。“秋水轩倡和”发生在康熙十年(1671),“是‘辇毂诸公’发挥影响力的一场社集性质的群体酬唱活动,也是‘稼轩风’从京师推向南北词坛的一次大波澜。”(严迪昌《清词史》),堪称清代词坛的空前盛事。

孙公园及秋水轩的主人孙承泽(1592-1676),字耳伯,号北海、退谷、退道人等。顺天府上林苑(今北京大兴区)人,明崇祯四年(1631)进士,官至吏部左侍郎。被劾致仕后,潜心著书立说。龚鼎孳与其交往密切。

据《宣武区志》所记:孙公园“原建有研山堂、兰韵堂、晚红堂、万卷书楼等建筑”,“园内建有楼、亭、轩、馆、游廊环楼,并掘池引水,置石造景,遍植花木。园景秀丽,典雅幽静”。显然,这是一处文人雅集的好去处。

曹尔堪《秋水轩倡和词纪略》云:“雨后晚凉,停鞭小坐,见壁间酬唱之诗,云霞蒸蔚,偶赋《贺新凉》一阕,厕名其旁。大宗伯公(龚鼎孳)携樽饯客,见而称之,即席和韵。”

曹尔堪(1617-1679),字子顾,号顾庵,浙江嘉善人,顺治九年(1652)进士,官至侍讲学士。顺治十八年(1661),为江南奏销案所牵连,因“坐族子逋赋累,夺级南归”。回乡后,又遭牵累下狱,险些流放塞外,幸赖亲朋出资营救,得以赎免。此次进京,虽了结案件,但复职无望。

当时的曹尔堪做客于秋水轩,他将词作《贺新郎·雪客秋水轩晚坐,柬檗子、青藜、湘草、古直》题于壁间。字里行间,流露出无法放下的愤懑、难以排遣的失意以及对未来不可测的苦闷和焦虑。这样的主题与情绪,在当时的文人群体中具有较为普遍的认同感。

龚鼎孳参与此次倡和,既是文人之间的雅聚,也含有对后生晚辈的关怀和提携之意。在这次倡和中,龚鼎孳先后填写了二十三首“剪”字韵《贺新郎》,“词情或萧瑟、或清旷、或郁勃、或深沉,皆以气势驭才情,功力至深”(严迪昌语),带给词坛强烈的震撼。

易代之变,战乱之痛,时局动荡之忧,功名前程之虑,“秋水轩倡和”抒发出汉族士子的心声。

“斯文在兹”

入列国家级文物保护单位的安徽会馆,为孙公园的一部分。这座会馆由李鸿章、李瀚章兄弟首倡,淮军将领集资所建,于同治十年(1871)八月落成。李鸿章为此作有《新建安徽会馆记》。其时,与“秋水轩倡和”相距整整两百年。

此馆占地9000平方米,分东、中、西三路庭院,每路皆为四进,共有房屋数百间。馆内建有文聚堂、神楼、思敬堂、藤间吟屋、戏楼等建筑。

其中,“文聚堂”是专门悬挂皖籍中试者名匾的地方,“神楼”内,“奉祠闵、朱二子,岁时展祀”,并供奉历代名儒、名士、名贤牌位,楼下正厅悬挂着“斯文在兹”匾额。由此,可感知这座会馆浓厚的教化意味。

晚清的淮系集团,根深叶茂,举足轻重。其中,领头人物李鸿章为道光二十七年(1847)进士,众多淮军将领则因战功而声名显赫。但是,从安徽会馆的布局中,不难看出武官居多的他们对于“斯文”的重视与推崇。

如果说“贾而好儒”是徽州商人的显著特征,那么,“武亦崇文”就是淮军将领的不懈追求。

被称为淮系集团“二号人物”、官至两广总督的张树声,只是廪生出身。他早年兴办团练,协助李鸿章组建淮军,虽因“武”起家,却因“文”而声名远扬。转任地方大员后,张树声重视办学,在苏州重建了著名学府紫阳书院;在广东黄埔兴建西式学堂——广东实学馆,旨在培养“通晓洋务”的人才。其长子张华奎,光绪十五年(1889)进士,官至川东道,是一位清流名士。长孙张冀牖(原名张武龄)是一代开明教育家,所创办的苏州“乐益女中”影响广泛。曾孙辈的“张家四姐妹”(元和、允和、兆和、充和)以及她们的夫婿和六个弟弟,各有所长,颇有建树。一个几代相传的文化世家,充满传奇色彩。

淮军名将、台湾首任巡抚刘铭传出身寒门,只上过几年私塾就被迫辍学。他不甘心只是“一介武夫”,闲暇之时刻苦读书。回乡赋闲期间,悉心钻研诗歌书法,有诗集传世,成为一位“自学成才”的儒将。

在台湾任职期间,刘铭传着力实施“开西校,译西书,以励人才”计划,创办兴建了西学堂、电报学堂和多所“番学堂”。在其庄园刘老圩,有一座三间两层的西洋式藏书楼,所藏书籍颇丰。西面大堰的小岛上,建有书房,刘家每天用小船接送子女上岛读书,以避免外界干扰。

同治十年(1871),刘铭传与张树声、周盛波等人捐银捐田,兴建肥西书院,为家乡培育英才。书院正厅,高悬李鸿章题写的匾额“聚星堂”。这块匾额,与安徽会馆的“文聚堂”遥相呼应,表达出这些皖籍名流期望故里文士辈出的心愿。

安徽会馆一角

安徽会馆一角

“风雅未绝”

作为文坛大家,龚鼎孳享誉朝野。遗民诗人纪映钟赞誉其“文章风节不减宋两文忠,而好为诗余,或慷慨悲歌,穿云裂石;或柔情纷绮,触絮黏香”(《香严词序》),一代文宗钱谦益称其诗“风雨发于行间,云物生于字里”(《过岭集序》)、“可以疗举世之诗病,不独专门名家而已”(《尊拙斋诗集序》)。

光绪九年(1883)八月,李鸿章以“同里后学”的名义为重新刻印的龚鼎孳《定山堂诗集》作序,认为“易代之际,万事草创,人竞奋于功名。若风雅未绝,必有留以维系之者”,热情赞颂端毅公(龚鼎孳谥号端毅)在清初“赫然为一时人士所宗”的历史地位。

中国传统文化历来重视“文以载道”和“文道合一”,强调文章的核心功能是承载传达思想和道理,主张文章的思想内容与语言形式应相互统一、不可分割。

“穷则独善其身,达则兼济天下”,“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺”,“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”……心怀天下的胸襟,忧国忧民的情怀,济世经邦的人生格局,如此等等,令人崇敬。

文而化之,润物无声。

在明清鼎革之际,“龚合肥”不畏权贵,勇于进谏,抵制弊政,冒险救助落难遗民,其“直臣”风范不因易代变乱而改变。在时局艰难、忧困交加的处境中,“李合肥”兴办洋务,力图自强,于大厦将倾之时,“知其不可为而为之”,以“裱糊匠”的角色苦苦支撑。尽管他们也曾纠结过、犹豫过、困惑过,无法摆脱固有的局限性,但其所作所为中彰显的价值取向却定格在历史的记忆里。

斯文在兹,文脉长存。作为历史遗存,从孙公园到安徽会馆,微缩了一个时代的风雅往事。作为风云激荡中的历史人物,从“龚合肥”到“李合肥”,可以窥知那些传统士人的家国情怀、责任担当与人生追求。 (李学军)

请输入验证码