今天是“五一”国际劳动节,向所有的打工人道一声:你们辛苦了!

如果已经放假,请你放松休闲、调整身心;如果还在上班,更要向您致敬!

不仅要致敬劳动者的辛勤付出,更要保障劳动者的健康权益。

我国有着体量庞大的劳动群体,据统计,截至2023年末,全国就业人员约7.4亿人。

社会节奏不断加快,新型职业不断出现,传统职业病状况虽有改善,新型职业病又如影随形。

“颈椎病、腰背痛算职业病吗?”“加班久坐导致‘过劳肥’,算不算工伤?”“技术、工艺推陈出新,职业病病谱会不会随之变化?”说起职业病,有劳动者提出疑问,有劳动者饱受困扰。

还有爱美的女士抱怨:“一身‘班味’,人都变丑了!”“变丑”算不算工伤,有待商榷,但这何尝不是打工人的心理投射?

新型职业病日益受到关注。互联网等行业从业人员长期从事高强度工作,不仅颈椎病、腰椎病、视力下降、内分泌疾病等新型职业病非常普遍,失眠、焦虑、抑郁等心理疾病也日益增多。

新技术、新材料、新工艺不断更新,一些新的职业危害因素开始出现。比如伴随新材料的广泛应用,劳动者接触的新型化学物质增多;新兴行业如生物医药、基因编辑等,或使劳动者接触到新型生物危害因素,如病毒、细菌等。

发生职业病的行业已不再集中于工业产业,而是向科技行业、现代服务业等领域蔓延。

原国家卫计委等部门颁布的《职业病分类和目录》,罗列了10类132种职业病,是以传统制造业的职业健康风险为主,当下新型职业伤害相关疾病并未被列入其中。

最近一次职业病目录调整是在2013年,如今已经过去了11年。与各种职业危害不断“出新”相比,职业病目录“更新”的步伐仍显滞后。

职业病目录与时俱进,有助于劳动者权益兜底保障。

近年来,关于将颈椎病、腰椎病、“鼠标手”等疾病纳入职业病目录的呼声不断高涨。有关部门曾回应,由于职业特异性不足,个人习惯也容易致病,难以界定是否因职业造成,纳入职业病范畴有难度。

如果难以界定就不去界定,将实际上已经造成的伤害排除在职业病之外,显然有悖于保护劳动者健康权益的初衷。

传统职业病的伤害比较显性、突出,而新型职业病往往是“小病”,因为“不致命”,很少有人认真“讨说法”,代价则是承受长期、慢性、隐蔽的困扰。

如何回应公众关切?

4月25日,国家卫健委召开新闻发布会透露,已组织专业机构研究编制了拟新增病种的诊断标准,《职业病分类和目录》调整工作正在有序推进。

期待通过此次调整,让职业病覆盖范围从关注“工业领域”为主向“工业领域”与“非工业领域”并重,让防治目录更灵活、更适用。

用工单位关注员工的职业健康,责无旁贷。即使做不到像胖东来那样,给员工放超长假期、全员出国游、上班不忙时可坐下看书,也应有起码的保障,如优化工作环境、合理安排休息、定期组织体检等。

员工不是“996”工作机器,而是有着自己思想感情的人。人性化管理,尽量减少职业伤害,也是用工单位的“顶流”之道。

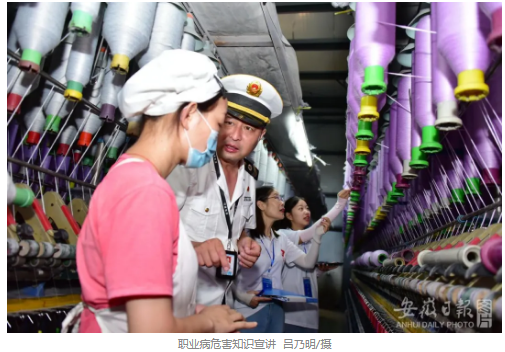

相关部门要加强对用人单位的管理,督促用人单位认真履行职业病防治主体责任,不断改善生产作业环境,加大对职业病危害源头的治理。

劳动者应做自己健康的“第一责任人”。该卷的时候卷,卷累了不妨躺一躺,劳逸结合、张弛有度,才是工作的“正确打开方式”。养成健康的工作习惯,主动预防职业伤害,一旦因工作导致健康受损,要勇敢维护自己的健康权利。

社会各界共同努力,才能有效应对传统职业病和新型职业健康危害带来的双重挑战,为广大劳动者提供更好、更有效的健康保障。(安徽时评)

请输入验证码