前不久,杭州警方侦破了一起民营企业内部腐败案件,数额之大令人震惊。

王某是某电商平台基础岗位的一名运营人员,他利用审批权,在短短一年时间,伙同多人共收受贿赂高达1.3亿余元,其个人受贿金额9200多万元。目前,王某因涉嫌非国家工作人员受贿罪,被提起公诉。

腐败猛于虎,危害非常大。贪官落马,老百姓拍手称快,相比之下,不少人对于民企内部腐败不以为然,认为贪的都是老板的钱,“雨我无瓜”。

其实不然。民企提供的产品和服务与社会发展息息相关,企业廉洁与否事关你我。民企腐败不仅损害的是企业和股东的利益,也对公众权益构成负面影响。

就本案分析,王某负责家具类官方旗舰店入驻的审批业务,大量原本不符合入驻标准的商家,私下贿赂15万元到20万元,就能顺利入驻。

平台规则被人为破坏,大量劣质商家违规成为“官方旗舰店”,采取价格战抢夺市场份额,产品和服务的整体水平下滑,形成劣币驱逐良币之势。

消费者因信任“官方旗舰店”的招牌,往往购物后才发现品质与招牌不相配,消费体验恶化,还可能面临维权难、退款难、商家跑路等问题,权益遭到侵害。

平台内部管理松懈,防腐机制不完善,在业务审批环节存在一些问题和漏洞,导致内外勾结“分肥”,平台的商业利益和形象亦受到牵累,这也是当前“大厂病”之一。

近年来,民营企业内部贪腐案件时有发生。数据显示,2023年,全国公安机关共立案民营企业内部腐败案件1万余起。

民企腐败处于高发阶段,一些新业态、新兴产业里的腐败案件较为突出,腐败手段多样化,严重侵害了企业经济利益,破坏正常运营秩序,扰乱内部管理环境,企业陷入严重内耗,竞争力和创新力遭到削弱。

从民企腐败案件分析看,犯罪者遍布企业中高层以及一些基层业务岗位,他们掌握了管理权、审批权、采购权等“生杀大权”,熟悉工作流程,知道业务环节存在的管理漏洞、不足,在内部监管乏力的状况下趁机而为。

此次被曝光的民企腐败案中,涉案人职位并不高,只是一名基层岗位人员,但涉案金额巨大,凸显“小权巨贪”之害。

涉案人利用权限非法牟利 来源:央视新闻

民企腐败行为具有一定隐蔽性,反腐难度较大。特别是一些互联网大厂发展较快,业务迭代变化节奏快,员工岗位较为专业化,一般采取垂直化管理,员工只对上级负责。

部分职位拥有的权限较大,犯罪者利用岗位优势和信息不对称,采取隐秘手法捞钱,外人不易发现,也给企业反腐增加了难度。

腐败是犯罪行为,无论发生在什么机构,都不能容忍。企业要勇于自揭家丑,敢于剜毒疗伤,恢复健康肌体。

近年来,一些大厂主动发起内部反腐,清理了一批贪腐人员,对外曝光部分腐败案件细节,体现出企业坚决反腐的决心毅力,也有效震慑了关键岗位的员工,赢得了社会各界认可。

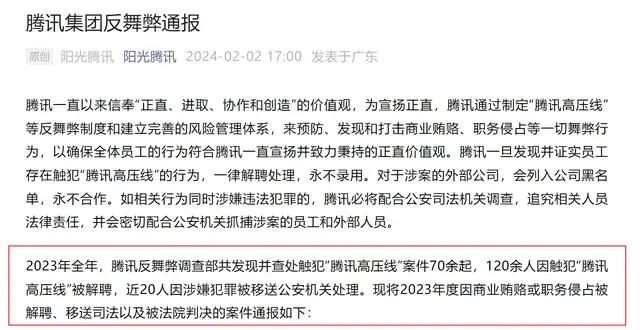

比如,2024年2月,腾讯集团发布了2023年反舞弊通报,近20人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。抖音集团发布的2023年反舞弊通报显示,共23人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理。

腾讯官方通报页面

民企反腐不能寄希望于一时,需要坚持长期主义,强化防腐机制建设,依靠制度反腐。通过完善企业内部预警、治理机制,扎牢防腐篱笆墙,从源头遏制内部腐败,营造“不敢腐、不能腐”的制度环境。

对企业的审批、采购等关键环节要尤为提防,可利用人工智能、大数据等技术分析判断,减少人为因素的干扰。对部分非敏感的业务环节,可采取信息公开制度,将相关业务信息“晒出来”,由全体员工共同监管,以消除“暗箱操作”机会。企业应与警方保持密切联动,形成内外反腐合力。

莫让内部腐败的“大厂病”蔓延,民企切莫辜负了公众期待。

据安徽时评 撰稿:江德斌

请输入验证码