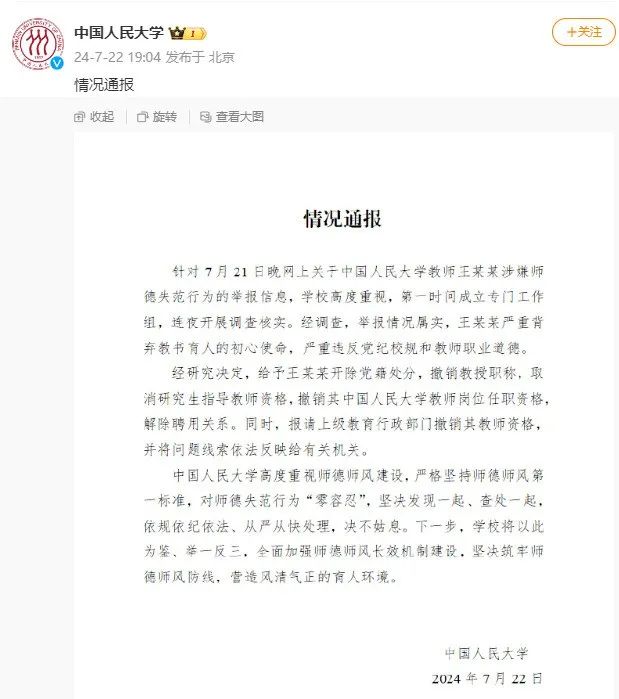

针对7月21日晚网上关于中国人民大学教师王某某涉嫌师德失范行为的举报信息,中国人民大学22日晚通报称,学校对举报情况高度重视,第一时间成立专门工作组,连夜开展调查核实。

情况通报称,经调查,王某某严重背弃教书育人的初心使命,严重违反党纪校规和教师职业道德。经研究决定,给予王某某开除党籍处分,撤销教授职称,取消研究生指导教师资格,撤销其中国人民大学教师岗位任职资格,解除聘用关系。同时,报请上级教育行政部门撤销其教师资格,并将问题线索依法反映给有关机关。

头一天举报,第二天失德教授就被严肃处理,表明了坚决维护学生权益、对失德教授“零容忍”的态度,处理效率之高,同样值得肯定。如此处理结果,无疑是对失德行为的有力打击,也向社会传递出一个明确的信号:师德失范,绝不姑息。

然而,在称赞学校高效处理的同时,也让人不禁要问,为何学生要选择通过网络举报的方式来揭露问题?要知道,此前这类事件并不少见,难道传统的反馈机制已经失效,迫使学生不得不借助网络的力量来维权?这背后折射出的问题,显然比事件本身更加引人深思。

网络举报成为学生揭露问题的方式,从某种程度上说明了包括当事高校在内的一些学校,在师德监管和内部反馈机制上可能存在不足。如果不是网络举报引发了广泛关注,类似事件是否能够得到迅速而果断的处理,恐怕要打上一个大大的问号。

这也警示我们,高校在师德师风建设上,不能仅仅停留在纸面的规章制度,而应该建立起一套行之有效、反应迅速的监督和处理机制。

还应该注意到,网络举报虽然有其高效和广泛传播的优点,但也存在着可能被滥用或误导的风险。因此,高校在积极回应网络举报的同时,也应该建立起完善的核实机制,确保每一起举报都能得到公正而谨慎的处理,既保护举报者的合法权益,也避免对被举报者造成不必要的伤害。

《中华人民共和国教师法》明确规定,教师应当履行遵守宪法、法律和职业道德,为人师表的义务,同时也规定了教师有违反职业道德的,将受到相应的处罚。此次人民大学严肃、迅速地处理王某某,正是依据相关法律法规进行的,体现了法治精神。

也要看到,法律的长臂虽然能伸得很远且有力量,但前提是问题必须被及时、有效曝光、被发现。这起事件中,网络举报成为了问题曝光的关键一环,而舆论压力成为解决问题的关键动力,这无疑给高校管理带来了新的挑战和机遇。

挑战在于,如何构建更加完善的内部监管机制,以减少类似事件的发生;机遇则在于,可以借助网络的力量,更加及时地发现和处理问题,提升高校管理的透明度和效率。

从另一个角度来看,这起事件也反映了当前社会对于师德问题的高度关注和零容忍态度。教师作为塑造人类灵魂的工程师,其言行举止对学生影响深远。因此,对于师德失范的行为,必须采取果断措施,以儆效尤。

人民大学对失德教授王某某的迅速处理值得肯定,但更重要的是,需要从这起事件中汲取教训,反思并改进高校师德监管机制。同时,也应该充分利用网络等新媒体工具,提高问题发现的及时性和处理的透明度,从而营造一个更加健康、公正的教育环境。只有这样,才能确保每一位教师都能恪守职业道德,每一位学生都能在良好的教育环境中茁壮成长。(据安徽时评微信公众号)

请输入验证码