近期,小米SU7 Ultra选装的碳纤维双风道前舱盖引起了不少消费者的关注和讨论。据媒体报道,部分准车主收到了小米汽车方面发来的信息,提出暂停排产,退订则给予“60天冷静期”。

图据社交媒体。来源:红星新闻

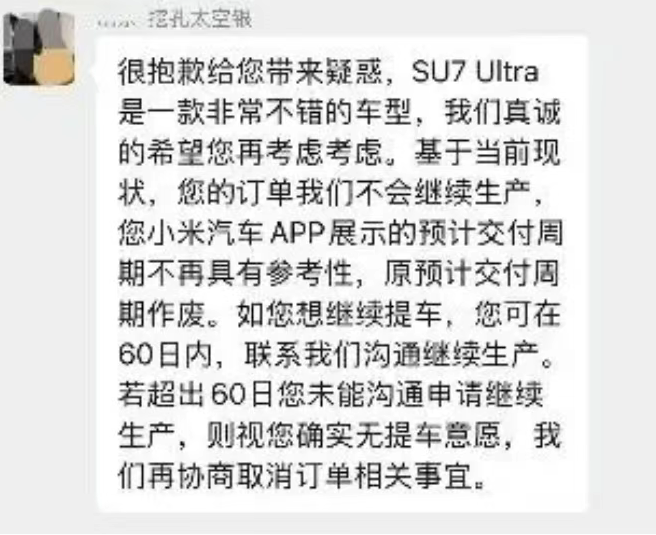

据悉,从5月12日开始,部分有要求退订的准车主收到了小米汽车方面发来的信息,提出给予“60天冷静期”。信息称:“基于当前现状,您的订单我们不会继续生产。您的小米汽车APP展示的预计交付周期不再具有参考性,原预计交付周期作废。如您想继续提车,您可在60日内,联系我们沟通继续生产。若超出60日您未能沟通申请继续生产,则视您确实无提车意愿,我们再协商取消订单相关事宜。”

5月16日,有媒体向小米汽车方面求证上述信息,截至发稿没有回复。5月17日,有小米SU7 Ultra碳纤维挖孔机盖版准车主确认,小米汽车确实回复了上述内容。其还表示并非所有人都会收到,“车主问就有,不问就没有”。

律师称“60天冷静期”涉嫌合同违约

德恒上海律师事务所律师朱晓雯指出,消费者支付定金后,合同已经成立,此时单方面提出暂停生产,所谓“60天冷静期”,属于单方变更合同履行约定,若未经消费者一致同意决定停产,可能构成合同违约。

此外,加重对方责任,限制对方主要权利或者排除对方主要权利的,此类条款或为无效。“若小米确实单方面迟延履行主要债务,达到法定合同解除要件,消费者可主张解除合同,并要求返还双倍定金。”

5月初,首批交付的SU7 Ultra车主实测发现,小米SU7 Ultra的双风道前舱盖功能存疑——该前舱盖既无法有效导流也难以产生下压力,不能给汽车性能提升带来帮助。由于“双风道前舱盖”的实际效果与之前的宣传差距很大,让一些小米SU7 Ultra的车主有种原本要买“性能配件”,最终到手的却是“装饰品”的被欺骗感。

企业夸张宣传频繁翻车,规范来了

需要注意的是,小米汽车“双风道前舱盖”事件并非孤例。或许是因为汽车企业在新车营销、宣传上空前卖力,新车、新功能层出不穷,近期车企因营销走样或夸大宣传而引发网友热议的案例时有发生。

“车企需深刻认识到,即使是零部件功能、风阻系数等看似‘非重要’的参数,相关不实宣传仍可能触发多重法律责任。”谈及这一话题时,北京市盈科(深圳)律师事务所律师于大钊对记者说。

于大钊表示,依据《中华人民共和国广告法》,广告主应对广告内容真实性负责。若车企虚假宣传,如夸大零部件功能等,市场监管部门可责令停止发布广告、消除影响,并处以罚款等处罚。

同时该行为还可能构成合同违约,购车合同中有涉及零部件功能等内容,若车企虚假宣传导致实际情况与合同约定不符,车企将构成违约并需承担违约责任。

汽车行业分析师孙巍指出,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,车企对影响消费者决策的信息负有主动告知义务。即使部分功能和参数属于“次要信息”,倘若它们可能影响消费者对车辆性能的整体认知,车企仍需确保披露内容的准确和完整,避免构成误导性宣传。

需要注意的是,近期国家相关部门也注意到部分车企存在夸大、虚假和不规范的宣传现象,并开始从多个角度入手进行整改和规范。

4月16日,工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。会议强调,汽车生产企业要充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

5月8日,工信部官网发文,公开征集对《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准制修订计划项目的意见。业内人士指出,该标准的出台,或将填补行业对隐藏式车门把手等领域的空白,终结车企在该领域“各说各话”“自吹自擂”的情况。

在孙巍看来,想要避免车企在营销宣传领域“狂飙突进、野蛮生长”,除了国家相关部门完善规则、加强监管外,车企也要树立“宣传底线意识”。在推出新产品、新技术之前,车企应进行多次完整且严谨细致的验证与测试。(中国青年报综合报道)

请输入验证码