一, 无论你是小人物还是人生赢家,读书都可以成为救命稻草

有种说法叫读书改变命运,这句话很容易被理解成“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”,好像只要会读书、愿意读书就能够飞黄腾达,逆袭高富帅迎娶高富美。这种理解过于功利不说,还很容易落空,读书无用论因此产生,但是这个说法真的是错误的吗?

我觉得首先要解决一个问题,什么是命运?除了占有功名利禄的多寡之外,乏味的活着还是有滋有味地活着,是否也是一种命运?我想以我舅姥爷的人生,作为这种说法的注脚。

我舅姥爷早年“成分高”,没有娶妻生子,成了一个老单身汉。像他这种情况,在他那个村里并非孤例,但即使在那一堆孤老头儿里,他都处于鄙视链末端,因为他手脚既不灵活,头脑也不聪明,他木讷、笨拙、慌张,同样一件事,总是他无法做得囫囵,成为他人的笑料,连他的哥哥,我的大舅姥爷都认为,他这辈子白活了。

但我始终无法同意这个看法,我童年时寒暑假喜欢去乡下,总见这个小舅姥爷手不释卷,当时乡下还没有通电,夜晚,一盏煤油灯在木箱盖子上放出颤巍巍的光,小舅姥爷就在那灯光下阅读到忘我。我有次凑过去,只见那本书的封面用旧报纸整整齐齐地包了,上面有四个毛笔字,《封神演义》。

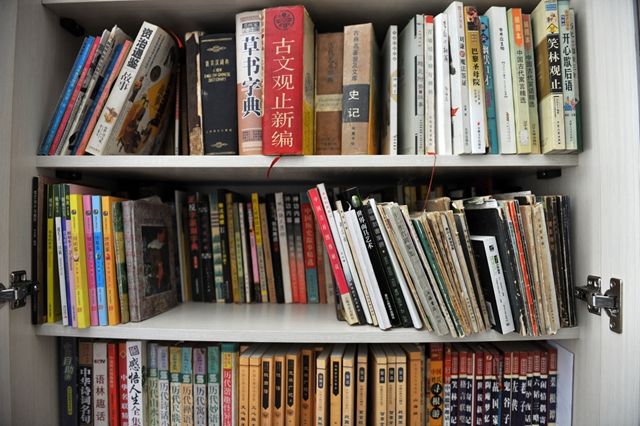

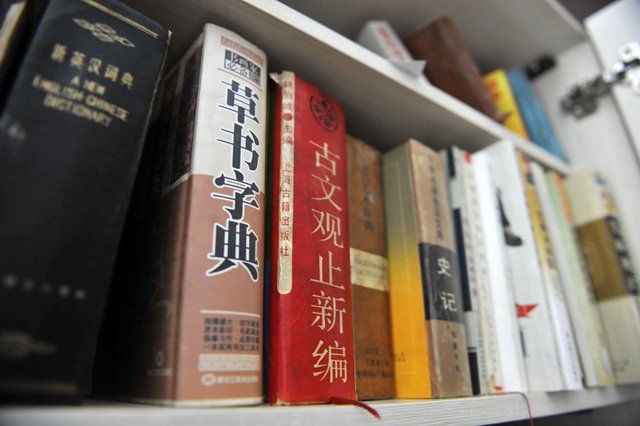

那个暑假,我掉进了各种演义的世界,小舅姥爷有整整一箱子演义,《三侠五义》《岳飞传》《水浒传》等等,每一本都包了书皮,毫无破损,只是被摩挲出了一种包浆般的油润感。我和小舅姥爷聊起书中人,在饭桌上,或是他铡猪草时,我看见他的眼睛不由得发亮,话也稠了起来。

王侯将相、三教九流,仿佛都住在他家隔壁,他更熟谙那些刀枪剑戟,知道有神通广大的人如疾火流星,与各自的命运狭路相逢……两者对照,很难说,他对哪个世界更投入一点。我猜,就是这种投入,让他不为现实中的不如意所伤。

许多年过去了,我的舅姥爷仍然是那样一个平庸的,被现实碾压的小老头儿,随着他的衰老,他显得越发无能为力,但是,我仍然认为,阅读改变了他的命运。贫困固然是一种不幸,乏味也是,毛姆说,阅读是一座随身携带的小型避难所,这是个好比喻,阅读如同一束光,能够瞬间化平庸为神奇,像一根救命稻草,将你从各种不幸的泥潭里打捞出,它还可以是一种外援,让你在风暴中站稳脚跟,安妥好现在与未来。

看我舅姥爷的一生,阅读像一颗缓释胶囊,缓慢地释放着它的功效,而在人生的一些关键时刻,阅读还能成为一颗速效救心丸,能救命,能让你坚强地撑下去。

2011年,媒体曝光高晓松醉驾案,舆论一时哗然,对于名人而言,这种丑闻简直是致命的,有些明星就因为类似事件,到现在还不得翻身,有的即使成功翻盘,仍然是需要背负的“人生污点”,只有高晓松,经过这个事件之后,他的人气不降反生,原因何在,在于他一直坚持阅读。

在法庭一审宣布以“危险驾驶罪”判处他半年拘役之时,高晓松显示出异乎寻常的平静,他表示不上诉,并称酒令智昏以我为诫,他能如此平静,是因为他心中自有打算,住在那些卖发票的、偷摩托车的、行贿的、受贿的各色狱友之间,他读大英百科全书,还翻译了一本书。

如果只是孤立地看这样一个消息,我们也许很容易觉得他是在作秀,但是高晓松出狱之后,却是以“晓说”等脱口秀节目,展示了他渊博的学识,他一定是有着阅读习惯的人。在监狱里读书,对于他来说,是一件特别自然,而且容易办到的事,应该说,是长期以来的阅读习惯救了他。

有个词叫“狡兔三窟”,热爱阅读的人,则是在现实世界之外,另外建一座自己的城池,当现实世界变得不安全、不舒服的时候,一个热爱阅读的人,随时可以进入他自己建立的那座城池里。热爱阅读的人,抗风险能力总是更强一点。

二、阅读能够救治日常的焦虑

活在现实社会里,我们可能不会遭遇我舅姥爷那样漫长的苦难,也会很小心地让自己,不进入高晓松那样的处境,但是,风险依旧随时存在。我不知道词典里怎样定义风险这个词,对于我而言,焦虑、惶恐、无法自洽就是风险,而这种状态,似乎是眼下许多人的常态。

活在当下,似乎每个成年人都很焦虑,大学生为找工作而焦虑,找到工作的人又为薪水太低而焦虑,没买房的人为房价焦虑,买过房的人又为想换个改善房而焦虑,有次,有个读者告诉我,他四十岁,有房有车,收入尚可,但看到别人通过拆迁、创业以及结婚发了大财时,他就觉得很焦虑。

我其实挺能理解他的焦虑的,因为我有时也这么焦虑。我有时会想,单单就物质这件事来说,我们跟我们的父辈相比,到底谁更幸运?

表面上看,当然是我们更幸运一点,上一辈人年轻时总处于物质极度匮乏的状态,吃饱穿暖就应对生活怀有感激,我十多岁的时候,还能看到我妈经常为钱发愁,我们虽然谈不上多么富裕,起码不必为基本生计大伤脑筋了。

但是,我们却比父母更焦虑,焦虑这种情绪也许没有愁苦深刻,却更为长久。毕竟,愁苦是由具体问题引发,问题解决了,满天的云彩也就散开了。焦虑却是“此恨绵绵无绝期”,永无宁日,就像你所言,你其实已经有房有车,算得上中产阶级了,但是看到别人收入更高,就不由自主地焦虑起来。

我并不觉得这是嫉妒,活在当下,就像是行驶在高速公路上,看到其他车辆嗖嗖地从旁边驶过,就会怀疑自己已经落在后面了。谁都无法定义自己地生活,消费主义一统天下,试图将所有人都纳入整齐划一的价值体系里。

但是,焦虑有用吗?你焦虑着焦虑着就能像人家拆迁、创业或是娶个有钱老婆嫁个有钱老公那样阔起来吗?不可能。如果自己完全没有任何能力改变,这种焦虑其实就是卑微的,像一个乞丐,跪在自己的命运面前,乞求上天能从手指头缝里漏一点给自己。

当然,你也可以像鸡汤号提倡的那样疯狂地努力,我祝你好运,可是,成熟一点的人也知道,努力能够让我们获得一定程度的提升,但未必能让我们阔起来。如果这一点让你感到绝望,那么我想劝你,阅读吧。通过阅读,一砖一瓦地为自己另外修建一个城池,在你自己打造的城池里,你可以自定义一切,让自己为点滴知识或是智慧的所得感到喜悦,在自己能够把握的世界里,我们更加能够成为有尊严的人。

如今有个说法,叫做包治百病,这个包,指的是大牌包包。可是,物质真的能够安慰我们吗?李嘉欣说,再贵的东西,也只能让她高兴五分钟,更何况,物质的世界是个无底洞,当你拥有的更多,你想拥有的就更多。真正能治百病的,是阅读,每次当我感到自己正在失衡,不管令我失衡的是轻度的沮丧还是重度的痛苦,我都会对自己说,阅读吧,不要继续和现实胶着了,这不是逃避,与现实稍稍拉开一点距离,有利于我们看清自己的处境,看清楚了,也就觉得没有什么大不了的了。

阅读,能让我们步履轻盈,手掌温暖,自由穿梭,不知老之将至。

三、阅读这么好的事,并不像你想象的那么容易

但是,我也得说,读书,并不是一个心中一动,就能够立地成佛的事。很多人说,我想读书,但是读不进去。没错,高晓松为什么能在监狱里读大百科全书,难得的不是他有那份心,而是有那个习惯。

《红楼梦》里,贾政游大观园,看到前面一带粉垣,数楹修舍,千百竿翠竹遮映,感慨道:“若能月夜至此窗下读书,也不枉虚生一世”,这种感慨,可能很多人都有过,将读书当成一件具有仪式感的事,需要指定时间指定地点,最好有清风明月,恨不得沐浴焚香,如果你把读书看得这么雅,那我得说,那你一定没法成为一个读书人。

这种需要很多附加条件的阅读,能够锦上添花,却无法雪中送炭,你最需要阅读来救援的时刻,也许正是没有实现任何条件的时刻,就像站在高速公路的应急道上,你需要的救援是召之即来的,所以,只有随时随地迅速进入阅读,甚至进入对曾经的阅读的暗自温习,才能在关键时候救我们的命。

有一次活动上,我碰到作家阿乙,他随时随地手不释卷,尤其令我佩服的是,在飞机落地之后,舱门打开之前,众人都一脸麻木地等待命运决定无聊时刻的长短时,只有他,仍然捧着一本书,读得入迷。他起码改变了那个短暂时间段里的命运,那时间虽短,却是活的,其他人的时间是半死不活的。而我们这一生,其实正是由无数个短暂的时间组成的啊。

他是我非常羡慕的人,虽然我算上半个读书人,但进入阅读,还是需要一个过程,需要取出书本或是kindle,做一点小小的心理建设,这意味着,我从现实抵达我的城池,还是需要一个过程的,不像这位作家,能够无缝对接,也因此免于许多不必要的琐屑折磨。

他为什么能做到呢?原因我也知道,就是长期的阅读,某些时候,习惯比信念更重要。就像刷牙,刷牙时你不会觉得自己多优雅多爱清洁,不会想展示给别人看,但不这么做,你就会觉得坐立不安,即使外面有个心上人等着,你也会先刷了牙再去跟他见面。

阅读总能帮到我们,但是,只有阅读成为像刷牙,像穿衣吃饭这个级别的习惯,它才能随时随地给我们援助。建立这个习惯,并不是一蹴而就的事,我是怎么养成刷牙的习惯的我记不得了,只是,几年前,我是千叮咛万嘱咐恩威并施才让我儿子养成刷牙的习惯的。而读书比刷牙更加缺乏监督,养成更加不易,这是一件需要意志力的事,是一个需要远远超过二十一天才能建立起的习惯。

不过,我也许还是可以小声地提一点建议。我觉得就治愈而言,阅读本身,比读什么书更重要,如果你看不进去大英百科全书,看金庸小说也可以,如果你嫌《悲惨世界》原著太长,读缩写本也没问题,成年人读书,应该像谈恋爱,是为了让自己高兴才这么干,而不是为了成为什么得到什么才这么干。

假如即便如此你还是读不进去,那么就不能对自己太客气了,像对一个任性的小孩那样既要苦口婆心,也不能假以辞色。前面说了,建立习惯不是请客吃饭,不可能那么轻松容易。

总之,阅读这么好的事,并不像你想象的那么容易,可是能救命的东西,当然不会那么轻易得来,我们有必要,为它做出更多的取舍和努力。

作者:闫红

(未经大皖和作者本人授权,不得转载。欢迎微信朋友圈转发。)

请输入验证码