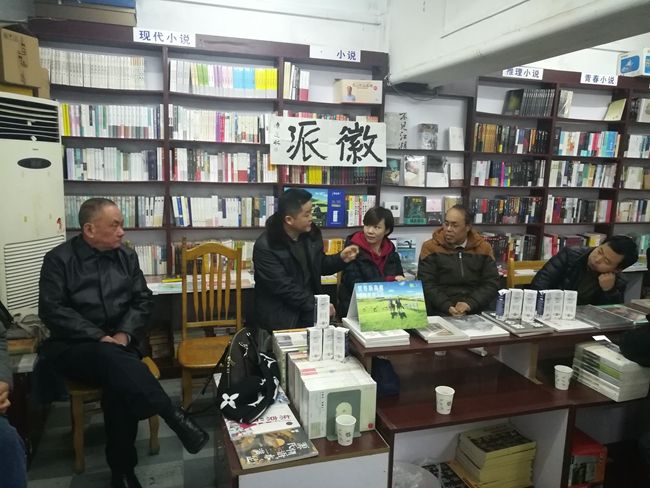

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 大皖新闻客户端徽派栏目上周五走进合肥爱知书店,这家从1997年开业至今,坚守合肥21年的人文气息浓郁的书店,经历过荣耀时刻,也在这个深冬感受到时代车轮呼啸的冷风。虽然这寒风可能只是房东涨了一倍的租金。很多铁杆老粉丝都来了,聊到最后他们甚至说,“实在不行,我们可以众筹,每人五千一万。”虽然不善言谈,但老板崔正义的开心是真实的。现实是,这家书店从曾经的6个雇员变成现在的家人打理,从当年的与科教书店并肩而立,到如今与旁边的水果摊为邻。老崔是有点木讷的,他心里一定是想有政府扶持文化的那只大手在背后撑一下自己,但最后还是羞赧地说:“即便偏一点,小一点,我一定会坚持下去。”

一些大学教授定期来买书

“21年了,那时候合肥没有民营书店,我弟弟在北京王府井大街22号开了爱知书店,当时合肥只有三孝口和四牌楼有两家新华店。”1997年,爱知书店开在三孝口,可以说是科教书店的邻居,“还是比较轰动的,当时物流不发达,北京出一本新书,合肥一两个月之后才能看到,而我们,两三天就可以了。当时三联出的书,合肥新华书店都还没有,我们却专门开了书柜。北京能看到的书,合肥也能看到,喜欢看书的人到了这里都很开心。”崔正义说,那时候爱知书店的物流在合肥是最快的,因为是弟弟直接从北京发过来的,没有中转。“最红火的时候是2005年到2008年,当时我雇了6个人,从早8上点到晚上9点,人流量在三四千,每天销售量三四百本。现在基本都是自己一家人在做,没有财力去支付员工工资了。”除了物流迅捷,当年的爱知书店和主要业绩靠教辅的书店不同,“当时卖人文社科的少。”

“从2014年以后,一年不如一年,房租每年在涨,市场变化也很快。我自己也有一些想法,没有放弃的原因是舍不得这些老读者,安大科大的一些教授,都会定期来。书店虽小,但大家相信我,爱知的优势是,我们可以跟出精品书的这些厂家直接对接,而且是第一时间。服务上我们微信联系直接送过去。还是有一大批粉丝支持着的。”在老崔看来,现在年轻人碎片化的东西越来越多,在线阅读对传统实体书店冲击也很大,“读书的人基本上都是工资不是太高的。”

曾是合肥的一个文化地标

老崔也一直在思考书店转型和拓展问题,“现在想往出版方向发展,帮助写作者和出版公司对接;再找一个地方,价位适中的,能生存下来,再拓展新的渠道。把出书的经费降低到最低,把写书爱书的年轻人集中在一块,成为他们的后盾。很多年轻人写了书,怎么和出版社对接?封面设计装帧印刷我们都很熟,可以帮助他们。”在老崔的构架里,爱知书店能做的改变,说到底还是和书有关,和所谓的文化人有关,“搞个一二十平方的地方做沙龙,一个礼拜来聊一次,大家有个读书分享的地方,也可以做。”

新安晚报资深媒体人、作家章玉政直言,爱知书店的书,品质比较高。说到他和老崔的结识,“我还在上大学,当时我在实习,提出要办一个读书专版,想做一个本土人文类的图书排行榜,找到老崔,他很爽快答应了,每个礼拜开个单子。想要一本书,老板也会帮我们去找,当然是相对来说小众一点的书。那个时候每个星期都要跑爱知书店几趟,那时候合肥还有个公共知青沙龙,大家经常在爱知书店相遇,当年的爱知书店就像合肥的一个文化地标。”章玉政直言,自己对于爱知书店的感情也牵扯到一些私情,“那时候我写了一本书,托了好多人找出版社,出版社说好啊,你给三五万。我写书累得要死我不赚钱,你不能还让我掏钱吧。”后来还是老崔帮忙,在广西师大出版社出版,一分钱没要还给稿费,这便是章玉政的第一本书《狂人刘文典》,这本书一炮打响,开启了章玉政研究刘文典的新时代。“那时候还给我开了一两万巨额稿费。”老崔是个热心肠,外地有朋友想出书,老崔会给他们一些建议,哪种类型的书适合哪个出版社来做,这一块他非常专业,毕竟做书做了二十多年。“爱知书店有太多老朋友,李东升老师八九十岁,眼睛都看不清了,每个礼拜要来爱知挑几本书,买回家,让女儿给他读。”这样的老主顾有不少,说起来都是很感人的故事。

做卖书人有些坚持不会变

“放弃呢,我们做二十多年了,真是舍不得。没有这个书店做载体,和很多老主顾也会失去联系。没有书做媒介,确实就没有什么话题可聊了。”凭借书店搭建的社会关系,可能会随着书店的消失而消失,所以老崔说:“哪怕再小一点的空间,我们也会继续坚守。”以书会友,这是很多读书人都迷恋的一件事。“很多人说你开这个书店真好。我说你们可知道开个书店有多难?书卖不掉就压在我们手上,再卖不掉就成废纸。好多开书店的,最后只剩一屋子书。”基于爱知书店的信誉,很多出版社可以半年结一次甚至一年结一次书款;但如果是新书店,是不可能的。说到爱知书店的信誉,老崔不无骄傲地说,常来爱知的老读者对出版社和装帧设计是非常讲究的;爱知的书都是精品,古籍都是中华书局和人民文学出的,学术的是三联和上海世纪的,新华字典肯定是商务出的,品牌在那摆着,“我们为爱书人把了第一道关。”

“现在是在十字路口,房租涨价,正在尝试重新选址。一个月左右吧,便会换到新地方。目前正在洽谈中,我们的最大愿望,不想一下子爱知就消失了。政府能不能帮我们减轻一些房租的压力?”在热心粉丝的叙述中,其实爱知书店当年也曾有机会获得政府的资金支持,但种种原因,这些钱并没能到老崔手里。老崔说,自己有一些想法,但是需要资金去实现,他意识到,时代确实不比当年了,书店需要打造一些氛围,提供一些精神交流的机会,但作为一个卖书的人,有些坚持是不会变的,“我读书可能都是泛读,不是精读,我为什么要进一本书,脑子里要过一下,哪些读者会买这本书,其实我自己都是心里有数的。我每天都和老读者交流,知道他们的阅读爱好和新动向。”

书友说

“大书店买不到的书,到我这里买。”这是崔正义对老作家韦君琳说的话,自爱知书店开门第一天起韦君琳就是这里的客人,韦君琳说自己总要先看看一家书店的老板能不能打交道,“纯生意人,我转头就走。”韦君琳觉得,在书店这个场子碰到的应该都是读书识字的人,能聊得来,讲得来,互相不知道姓名,见面能打个招呼点个头。“文史哲这一块的东西,爱知书店二十年没变,不容易。我喜欢和老崔呱呱蛋,聊聊哪些书不该进,哪些书你赶紧进。想要什么书,打个招呼,最多两三天就能到。那个时候我多了很多读书的朋友。”韦君琳说,肥西路明德书店,档次也可以,没两年坚持不下去了,“大前天我去,他说韦老师我要搬家了。我知道他会坚持下去。哪怕偏一点,酒香不怕巷子深。”

文史专家陈劲松也是爱知书店的老朋友,“崔正义书店最大特色就是文史哲,品位很高,包括民国这块,渠道很了不得。有些书会带走几本送人,这些书不容易买到的。”陈劲松说,老崔很了不得的地方是,会针对不同的老读者,把你引向不同的柜子,“甚至给你打开一个小柜门。”这些私人的记忆和陈劲松曾经在这里搜集到的资料一样宝贵,“思想性、史料性和可读性合一是我对老崔这里的概括。他是个有情怀的人,苦苦支撑。单靠情怀不行,这是大势所趋,中国每年民营书店倒闭数千家。”唯一不变的就是变化,陈劲松告诉老崔需要变一点思路了,“上海路两端以后会打造成书香一条街,可以搬过去,申请政府扶持,扶持力度还是不小的。可以探索和国营书店的合作模式。大摩纸的时代,他们开辟一角做做讲座。”

徽派老朋友、散文家程耀恺对老崔就一个要求,“为读者服务的精神不能变。”程耀恺说,自从合肥有了爱知书店,自己到杭州就不再买书了。“近二十年的书,基本上都来自这里。我是写散文的,王力一生就写了一本散文,这本书在上海北京,写散文的人手一册,合肥没人知道,这里有,就是《龙虫并雕斋琐语》。”程耀恺说,你在黑暗的书林里,总能找到一条自己的路,在爱知书店也是,“我学日语的,《源氏物语》是小说,我家里有日文版的,相当于中国的《红楼梦》,你想看研究《源氏物语》的相关书,爱知这里就有。关于《清明上河图》的所有的书,都是在这里买的,大概有六七十本。我每个星期来,现在每月至少来一两次,每次来绝对不空手。有时候他会给我准备好。”

新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 蒋楠楠

请输入验证码