奈保尔

一

读过奈保尔的两部小说。一部是《大河湾》,另一部是《米格尔街》。《大河湾》是一部长篇小说。《米格尔街》是一部短篇小说集。

先说《大河湾》(有中文版本名字叫《河湾》)。它与我的第一部长篇小说《大河湾》同名。是巧合。是缘分。2000年,我的长篇小说《大河湾》出版。2001年,奈保尔荣获诺贝尔文学奖。2004年,我去北京参加鲁迅文学院第三届中青年作家高级研讨班学习。邱华栋同学问我,有没有读过奈保尔的《大河湾》?我说,没读过。那个时候,我都不知道奈保尔这个人,更不知道这个人都写了哪些作品。我读小说,喜欢读某些作家的固定作品。诺贝尔文学奖每年出炉一位作家,一年赶一年真是赶不上。2014年,我购买奈保尔的两部作品,先读《米格尔街》,后读《大河湾》。

奈保尔的《大河湾》跟我的《大河湾》风马牛不相及。奈保尔描写的是非洲腹地一处大河湾的小镇。一条流动的大河,给小镇带来各种便利的同时,也带来战争和屠杀。主人公萨林姆千里迢迢来这里淘金,但每次的积蓄都被剥夺精光,最终逃到西方艰难度日。萨林姆的来与去,在小镇画上一个圆圈。

我的《大河湾》描写淮河岸边的一处地方。狭义地说,它就是我出生长大的小村庄。我借用一位老女人的嘴,唠唠叨叨地讲述了上个世纪八十年初至九十年代末,这个小村庄发生的人和事。那是一段特殊的历史时期,从土地分到一家一户,至村人纷纷外出打工。这里没有战争,只有洪水。这里没有殖民统治,只有时代变更。这里没有种族仇视的血腥屠杀,只有细雨无声的人心变化。更主要的是,这里的大河湾紧邻煤矿,土地不断地被煤矿蚕食。几年间,土地塌陷,庄台塌陷,大河湾村不得不从淮河北岸搬迁至淮河南岸。

奈保尔的《大河湾》写于1977年7月至1978年8月。我的大河湾写于1998年6月至1998年12月。两者相距二十年。

奈保尔的《大河湾》

二

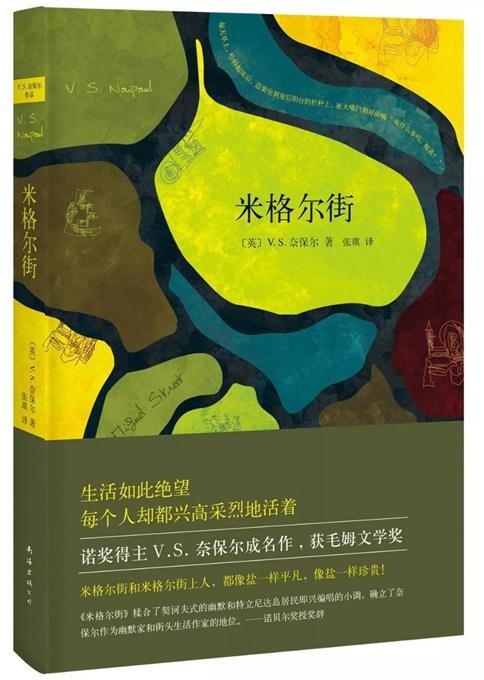

再说一说《米格尔街》。由17篇短篇小说构成。每篇集中笔墨写一个人物,有点明清笔记体小说的味道。所有篇章都是第一人称,由“我”的所见所闻构成。有的人物相互交叉,很像一部结构松散的长篇小说。

“父亲去世后,母亲带我离开了查瓜纳斯,我们先坐火车,而后又换乘公共汽车去米格尔街,那是我第一次坐市内公共汽车。”——从《注册会计泰特斯·霍伊特》里的这句话,大体可以知道书中“我”的身世。1、“我”不是出生在米格尔街,是父亲死后,母亲带过来的。2、第一次坐市内公交车,或许“我”过去生活在米格尔街不远的乡村。3、“我”小时候的来(七八岁),与长大后的离(十七八岁),在小镇画出一个圆圈(最后一篇篇名就叫《告别米格尔街》)。

米格尔街是一处舞台,谁都可以过来登台演一演。十七篇短篇,就是十七幕戏剧。博加特(《博加特》)四年前来米格尔街,几年间三番五次地进出米格尔街,其行踪诡异,口是心非,直到小说结尾作者才道出原由:“他把第一个老婆丢在图南蒲纳来到西班牙港,他们没有孩子。他在这儿感到沮丧,便走了,在卡罗尼找到一个姑娘,给她留下一个孩子。他们在卡罗尼可不是逢场作戏,是动真格的,博加特和那姑娘结婚了。”——博加特因此犯下重婚罪,被警察带走,离开米格尔街。

《爱,爱,爱,孤独》中的海瑞拉夫人和托尼是一对偷情私奔而来米格尔街的情人。海瑞拉夫人的丈夫亨利与托尼是朋友,托尼病重,亨利为托尼看病,海瑞拉夫人照顾托尼,产生感情而与之私奔。托尼的身体和精神受到过战争的严重摧残,酗酒度日,经常地失去理智殴打海瑞拉夫人,并扬言要杀死海瑞拉夫人。渐渐地,海瑞拉夫人与托尼的激情消退,又不断地面临生命的危险,不得不离开托尼,离开米格尔街,重新回到丈夫身边。

来与离,画一个圆圈。亦是《米格尔街》多数篇章的结构模式。

三

奈保尔的米格尔街与我的大河湾不同。米格尔街是敞开的,谁都可以来,谁都可以走。大河湾是封闭的,谁家对谁家,知根知底,少有外人来往。敞开的米格尔街,来的人带着秘密来,走的人带着秘密走,需要“我”慢慢地观察,慢慢地揣摩,剥洋葱似的一层层剥开来。封闭的大河湾,每一户人家都是敞门敞户的,行动上没有多少秘密可言,心里边也是没有多少秘密可言。我小的时候,正赶上“文革”那么一段特殊的历史时期,人们相互监视,相互揭发,都变成“大公无私”的“透明人”。

因此,我写童年成长题材的作品,与《米格尔街》肯定有着很大的异同。这不是中与西使然,而是各自不同的生长环境使然。《爱,爱,爱,孤独》开头写希尔顿小姐的葬礼:“这条街上没有人认识希尔顿小姐。在她生前,她家的大门永远是关着的,没人看到她离开过,也从没人进去过。因此,对她的死,没人感到伤心难过。”一个老女人长期独居,而后悄然离世。这在大河湾就根本不可能发生。

奈保尔的米格尔街与我的大河湾有共同点。那就是偏僻与贫穷。偏僻,与外界沟通的就少,生活其中就显得孤独而缺乏目标,时刻想着离开去外面阔大的世界。贫穷,人们的行为容易简单粗暴,男人打老婆孩子,老婆骂男人孩子,可以说是家常便饭。《叫不出名堂的事》中的波普是一个木匠,却从来没做一件正经的家具。(“你在做什么呀,波普先生?”我问。波普便会说:“嘿,孩子!这个问题提得好,我在干一件叫不出名堂的事。”)波普整天无所事事,却养成一个二流子的习惯。“每天早晨他端着一杯朗姆酒在路旁站着,却一口不喝,当他看到任何一个熟人露面时,便用中指在酒杯里蘸一下,舔舔手指,而后再向那人打招呼”。老婆在一个大户人家做厨娘,波普靠老婆生活。有一天,老婆跟花匠跑掉,波普的惯性生活发生改变。波普出门历经周折找回老婆,却因为偷东西犯法关进班房里。波普从监狱出来后,老老实实地干起木匠活。

乔治是一个动不动就打老婆孩子的家伙(《乔治与他的粉红色房子》)。老婆越打越瘦,死的前一天晚上还遭到一顿毒打。闺女越打越胖,“越发咯咯地傻笑”,有那么一点傻乎乎的样子。儿子伊莱亚斯,越来越沉默寡言,从不说他父亲一句坏话。“海特说:‘小子,我真为你感到难过,你干吗不好好教训那老家伙一顿,让他老实一点儿?’伊莱亚斯说:‘那是上帝做的事。’”“那时,伊莱亚斯只有十四岁的样子,却变得如此成熟且有远大抱负。”老婆死去,闺女出嫁,儿子离开,乔治孤独死去。

在米格尔街上,有儿子反抗老子,打老子的实例。在大河湾村,有儿子反抗老子,打老子的实例。老子不尊,儿子不孝,天下道理相同。

《焰火师》中的墨尔根是个小丑似的人物,一个老婆生十个孩子。老婆是个大胖子,他打不动,就打孩子,而且是打孩子取乐,自己取乐,也给邻居取乐。比如,墨尔根在家里私设“法庭”,“审判”孩子的“罪行”。再比如说,墨尔根惩罚孩子列出一系列条款:“因为打架:1)在家里,打五下。2)在街上,打七下。3)在学校,打八下。”墨尔根立志要做一名焰火师,实验各种没人购买的焰火。最终墨尔根一把大火烧掉自己的家,“他制造出世界上最壮丽的焰火”。

《机械天才》中的比哈库叔叔,天生地喜欢捣鼓汽车,他把发动机或其他部件一样一样地拆卸下来,再一样一样地组装上去,经常地剩下几个零件不知道安装在哪里。比哈库喜欢打老婆,以前一直用树枝教训老婆,后来听从别人建议改用一根旧了的棒球棒。棒球棒是比哈库太太从一个运动场的园工手中买来的,“最令人费解的是比哈库太太总是把它擦拭得干干净净的,油光闪闪的”。

在米格尔街上,男人不觉得男人打老婆有什么不好,女人也不觉得男人打老婆有什么不好。在大河湾同样没人觉得男人打老婆有什么不好。

《米格尔街》

四

下面再来看看,在米格尔街上还有哪些奇特人物。

《曼门》中的曼门,先是一个疯子,后变成一个上帝的圣徒(在梦中上帝与其说话),聚众传道,模仿耶稣捆绑在十字架上,让信徒扔石头砸死自己,最后被警察带走。疯子与圣徒的合二为一的形象,在西方文学中常见。在米格尔街,曼门也不是唯一一个。

《布莱克·沃兹沃斯》中的布莱克·沃兹沃斯是一个乞讨诗人,立志要写世界上最伟大的诗篇(他说:“到现在,我已经写了五年啦。再有二十二年就完成了,也就是说,如果我保持现在这个速度的话。”)。诗人最终因孤独贫穷而死。布莱克·沃兹沃斯生不逢“地”,生不逢时,是米格尔街的悲哀,也是时代的悲哀。

《蓝色卡车》中的埃多斯是一个开蓝色垃圾车的小伙子。“埃多斯很讲究卫生,简直有洁癖。他刷起牙来常常需要个把钟头。……这也是埃多斯让我羡慕的一件事。”埃多斯不是在米格尔街拉垃圾,而是去有钱人家的街道拉有钱人家的垃圾。能去接触外界事物是一方面,更主要的是能带回各种有钱人家扔掉不要的东西。有钱人家的垃圾,在米格尔街却能变成宝物。埃多斯把这些宝物带回来卖,是一笔可观的收入。米格尔街人人羡慕埃多斯,“我”长大的理想就是像埃多斯一样开一辆蓝色垃圾车。埃多斯在外面沾染上一个不三不四的女人,这个女人怀上别人的孩子,生下别人的孩子,却让埃多斯带回米格尔街喂养。埃多斯如果不同意,女人扬言她认识许多上层人物,可以把埃多斯的工作挪到比米格尔街更贫穷的地方。埃多斯受到威胁害怕了,同意一年后带孩子来米格尔街抚养。

《慎重》中的博勒,不相信报纸,不相信米格尔街上任何人。博勒参加报纸有奖猜谜游戏,一次花钱买多份报纸却屡屡不中,认为报纸有咋,去编辑部打编辑一顿。博勒要离开米格尔街,花钱找人偷渡去委内瑞拉,人家带他在一片水域上兜半夜圈子,末了在米格尔街几里远的地方扔下他。博勒想发财,不断地购买彩票,一连三年不中奖。终于中三百块钱,博勒不相信报纸上的中奖信息,不相信“我”去购买处核实的中奖信息,撕碎彩票,缩回家里。“每月只出来一次,去领他的养老金”。和希尔顿小姐一样,与人老死不再往来。

奈保尔(中)

五

再简单地说一说下面四篇小说,《母亲的天性》和《懦夫》,《海特》和《直到大兵来临》。前两篇是《米格尔街》比较醒目的两篇小说,或者说是符合我评判短篇小说标准的两篇小说。(《布莱克·沃兹沃斯》和《焰火师》亦是不可多得的梦想篇章,诗歌是梦想,焰火是梦想,都有思想和灵魂的飞翔成分在里边。)

《母亲的天性》开篇就写:“我敢说劳拉算是保持了世界纪录。劳拉有八个孩子。这倒没啥稀罕。不过,八个孩子却有七个父亲。真要命!”劳拉是那种男人来者不拒的女人,跟不同的男人怀孕,生下不同男人的孩子。纳撒尼尔是一个例外,从一个比米格尔街更穷的地方而来,在劳拉这里赖吃赖喝。别人家是男人打女人,劳拉家是女人打男人。劳拉赶纳撒尼尔走,他不走。劳拉威胁要找警察:“别以为我给你养一个孩子,就成了你的人啦”。“纳撒尼尔到底让警察吓跑了。他是流着眼泪走的。可是,劳拉的肚子又大了起来。海特说:‘啊,上帝!和同一个男人生两个孩子。’”

最大的一个孩子叫劳娜,“在圣克莱尔街上的一户人家当佣人,还跟一个住在塞克威尔街上的人学习打字”。有一天,劳娜上完打字课回来说:“妈。我要生孩子了。”劳拉先是尖叫一声,而后就没完没了地哭起来。劳娜把孩子抱回家来。劳拉家成了一栋死气沉沉的房子。

有一天,劳娜的名字出现在报纸上。劳娜投海自杀了。警察通知劳拉。劳拉说:“这好,这好,这样更好。”

一个苦命女人的命运,令人唏嘘, 令人心酸。

《懦夫》写一个外号叫大脚的男人。米格尔街上的所有人都害怕他。“他的目光凶狠冷酷,就像那些从不狂吠而用眼角瞅人的恶犬”。大脚没有母亲,是在爸爸的棍棒下长大的,是在小伙伴的欺负下长大的。大脚越长越高,越长越凶,就没有人敢再欺负他,反倒变成人人害怕的一个人。有一天,大脚在“我”家帮忙干活,傍晚时分,我俩去散步遇见一条狗,大脚撒腿就跑,慌乱中竟然把脚划破了。原本大脚是一个连狗都害怕的胆小鬼,是一个懦夫。“我”保守大脚胆小的秘密。大脚的眼光躲闪着“我”,“我”却敢直视大脚,不再害怕大脚。大脚开始练拳击,米格尔街上人更加害怕他。“我”不害怕他,却为他担心。大脚与一个自称是皇家空军拳击冠军比赛,遭到惨败,像个孩子似的越哭声音越大,越哭越伤心。“我”替大脚保守的秘密在众目睽睽之下暴露无遗。大脚离开米格尔街,去一处采石场做劳工。

“我”极力替大脚保守的的秘密,却没有保守住。写小人物的一份柔弱温暖与怜悯,读来令人心酸。

《直到大兵来临》写爱德华,写美国大兵驻扎附近,对米格尔街及爱德华的影响。我想起上个世纪七十年代中期,煤矿钻探队驻扎在大河湾的诸多情景。煤矿钻探队先是探明大河湾地下煤炭,而后煤矿人穿过淮河扒走大河湾地下的煤炭,最终影响了大河湾和大河湾人的命运走向。爱德华离开米格尔街,“我想他是去了阿鲁巴岛或是库拉索岛”。《直到大兵来临》前三分一篇幅,写爱德华和海特领几个孩子一起去海边椰子林中抓螃蟹,文字显得多余,但却韵味十足。

《海特》写海特(他与爱德华是兄弟俩),整篇缺少特点。海特是一个贯穿每一篇小说的人物。他出场的主要作用,是帮助“我”去判断或总结,关键处说一两句话。这是奈保尔叙事上的一种策略。从某种意义上来说,海特是替代作家在说话和判断。《海特》最后一句是:“海特进监狱时,我的一部分也随之死掉了。”

2014年8月12日,上海,诺贝尔奖获得者奈保尔接受记者采访。

六

知识文化,是潮湿阴暗的米格尔街的一缕曙光。沿着这一路经,《米格尔街》有三篇小说,三个人物。《择业》中的伊莱亚斯。《注册会计泰特斯·霍伊特》中的泰特斯·霍伊特。《告别米格尔街》中的“我”。泰特斯·霍伊特是米格尔街的土著知识分子,开办学校,开办青年文化活动俱乐部,不顺利却在一点一滴地去传播。伊莱亚斯是泰特斯·霍伊特的一名学生。他最大的理想是当一名医生,多次考试没有通过,降低理想做一名卫生检疫员,同样连考几次没有通过,最后只能当一名开蓝色垃圾车的“街头贵族”。伊莱亚斯像吴敬梓笔下的范进,屡考屡败,屡败屡考。“我”很幸运,参加考试,顺利得到一张二等文凭,“没费多少事就在海关找了个工作”。在《告别米格尔街》中,“我”顺利地去英国留学,亦为《米格尔街》画上句号。

我生在大河湾,长在大河湾,同样是依靠知识文化,一步一步地走出封闭的大河湾。

我不知道《米格尔街》最早的中文版本在哪一年出版。但我知道,二十年前读它和现在读它肯定会不同。理解上有不同,吸收上有不同。其实,一个作家阅读另一个作家,还是希望有所启发和吸收的。这就是我不厌其烦地拿奈保尔的米格尔街和我的大河湾做比较的原因所在。虽生硬,却认真。虽幼稚,却真诚。

本文作者曹多勇

作者简介:曹多勇,1962年出生于淮河岸边的大河湾村。安徽省作家协会副主席,安徽文学院专业作家,文学创作一级。安徽省宣传文化系统拔尖人才。曾在《人民文学》《当代》《十月》《中国作家》《作家》《山花》《钟山》《大家》《天涯》《小说界》等国内文学刊物发表中、短篇小说300万字。长篇小说《美丽的村庄》(与人合作)获全国第十届“五个一”工程奖。中篇小说《好日子》获安徽文学奖。出版作品集:长篇小说《大河湾》《美丽的村庄》《寻父记》《淮水谣》4部;中短篇小说集《月亮眼》《开口说话》《曹多勇中篇小说精选》《悬挂立交桥上的风景》《幸福花儿开》《春天的欲望》6部。

请输入验证码