元月22日,腊月二十八,遥闻疫情来势汹汹,想着趁着快过年了人不多去打个流感疫苗吧。此前几乎每年冬天我都要得一场感冒,万一发烧,会给自己和别人都带来很多麻烦。

带了化验单来到防疫站,跟护士说我要打个乙肝疫苗再打个流感疫苗——前不久我做了个体检,发现我的乙肝疫苗没有种上。护士停下龙飞凤舞的书写,看着我说,这俩疫苗不能一起打。我看她已经开了乙肝疫苗,加上这个疫苗必须在化验单开出一个月之内打,就决定先把乙肝疫苗打了。

打完疫苗天光尚早,最近赶稿,等闲不出门,这一出来,有种放风的新奇感,年货又没办齐,就去菜市买了些青菜西红柿之类。当晚回来还好,第二天早晨醒来,鼻塞头痛,想必就是在去打流感疫苗未果的路上,我被传染了感冒。

如果我没有认真对待感冒这件事,我就不会感冒,如果我真的特别认真对待感冒这件事,我也不会感冒,有多少悲剧,是因不能善始善终而起,感冒如是,爱情也如是。

不借题发挥了,反正就是我在腊月二十九这天被流感放倒,全身乏力,从早到晚持续昏睡,还好不发烧。中间醒来刷刷手机,不断上升的疫情数字让人揪心,医生的辛劳患者的惨状也让人感同身受,还有那些离开武汉而在异乡无法得到容身之地的人,我在他们的狼狈里看到自己,有人说,眼下的武汉人就是倒霉版的你,赞成这一说法,武汉人何辜,从某种意义上说,他们是替所有人扛着这厄运。

本来就困于病榻,再看了这些铺天盖地的坏消息,更感困顿,再这么下去,抑郁症都要发作了。但是光着急有什么用呢?在网上捐了点钱,我对自己说,还是要想办法振作一下啊,要么就读读书吧。

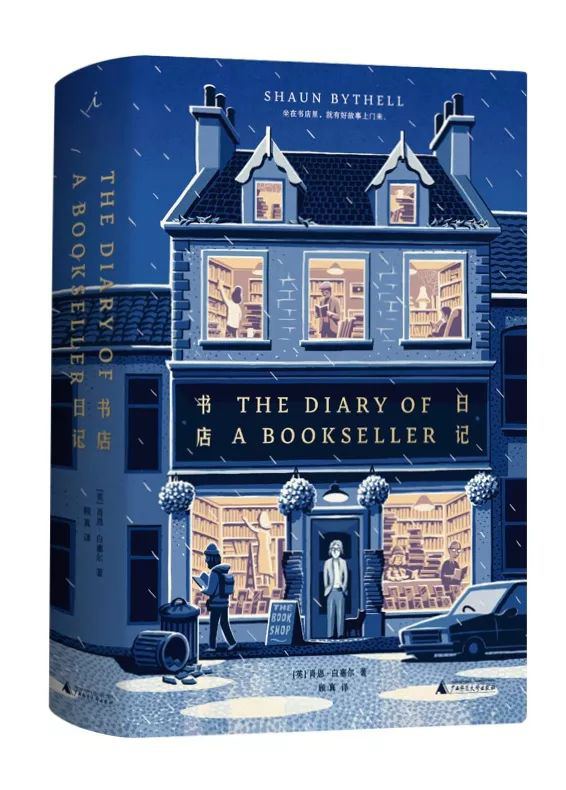

《书店日记》

《书店日记》

随手拿过一摞书,大多翻了几页就看不下去,倒是“理想国”出的一本《书店日记》,虽然细碎,却于细碎处时有光泽闪动。这光泽,有时是幽默感,有时是某种生活态度的展现和传递,读来每每会心。我个人觉得最有意思的,是作者,英国某二手书店老板肖恩对广大顾客的吐槽。

按说书店老板和他的顾客应该是关系比较好的一类,毕竟很多书店老板都是因为喜欢书才开店的,大家是同好,也都是边缘群体——我觉得主流群体是不会来二手书店的,为什么不互相温柔相待呢?

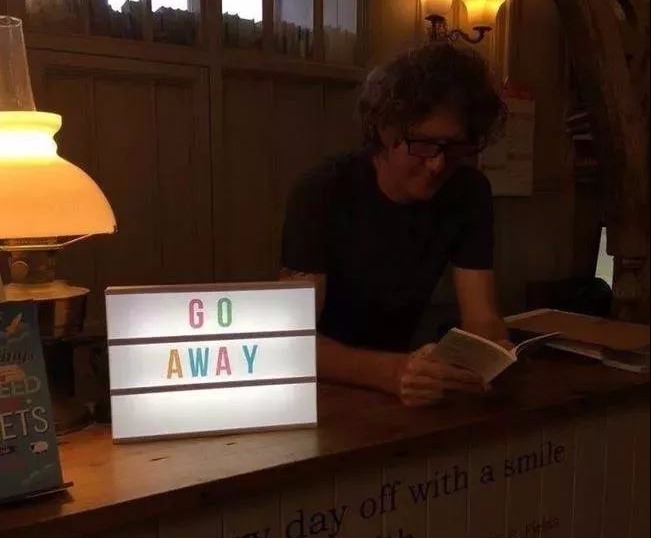

但你看了肖恩这本书就知道了,并不是这样,肖恩书店的脸书主要是用来吐槽顾客,有次有人在《卫报》上写了一篇文章提到肖恩书店所在的威格敦小镇,里面有这样一句:“无论你走到哪里,都会受到友好的欢迎”,书店的脸书主页就炸掉了,尽是这样的评论:“他们肯定没去过你的店里”,“他们显然没有碰上你。”

肖恩并不内疚,他在书的开头就引用乔治奥威尔的话:“上门来的许多人不管跑到哪里都是讨人厌的那一类,只不过书店给了他们特别的机会表现。”

他的店里确实有各种各样奇奇怪怪的顾客,比如说那个喘着气翻了一下午色情读物的男人,进来问他这里的书是不是不要钱随便拿的女人,但是更为常见的讨人厌的表现是,表现出对某本书的兴趣乃至于热情之后,并不买。

差不多等于对一个女孩说了半天情话之后,若无其事地走开了。

为什么要这样调戏人家呢?将肖恩的叙述汇总一下,大致有两种,第一种原本就是为了搔首弄姿的,类似于眼下网红到书店里自拍,只不过他们属于精神自拍,通过调戏老板的方式来凹造型。

肖恩不无刻薄地说:“听到我们说店里没有某本书,他们的失望之情恐怕只有与此同时油然升起的沾沾自喜可以匹敌。”这些人是通过让书店老板承认缺货的方式,展现自己口味独特,书中有一章他提到,一个男人来找某本书,肖恩告诉他,这样的书自己店里有五本,那个男的一本也没买就走开了。

还有一次,有个客人跑来说:“我不想显得没有礼貌,但你店里关于铁路的书大多粗制滥造,只能摆在咖啡桌上装装样子。我要找的书非常特别……”肖恩怒不可遏地把他要的书找给他,然后这人又觉得其实这本书他不要也罢。

这类顾客把书店当成自己的舞台,书店老板既是“死跑龙套的”,也是不可或缺的观众,他们需要让书店老板无言以对,显示自己的卓尔不群,与网红不同处他们不逐利,仅仅是一种虚荣,因此就更可耻了。

对于这个人,肖恩发了一通议论,也是我想对一些人说的话:“对于‘我不想显得没礼貌,但……’和‘我不是种族主义者,但……’这两种开场白,听的人应该同样多加小心。道理很简单:如果你不想显得没礼貌,那就别显得没礼貌。如果你不是个种族主义者,那就别表现得像个种族主义者。”

是的,有时候你会听到别人说“有句话不知道该不该说”,像是一个挺谦虚的疑问句,这时你不妨毫不谦虚地告诉TA:“不该。”

另外一类人,原本也像是真的想找某本书,比如有个男人多年前被朋友借走一本书,一直念念不忘,终于在肖恩的书店里找到了,发现标价23磅,便认为对一本旧书来说有点贵了。好像他这么多年的念念不忘都不值23磅。

这种事怎么说呢?念念不忘和想要重新拥有不是一回事,你会对初恋念念不忘,但未必就想重新拥有,你甚至一度以为自己是想重新拥有,一见面连念念不忘都灰飞烟灭。就是那种“相见不如怀念”的感觉,肖恩大可不必对这个男人的放弃耿耿于怀。

至于第三类,跟我国的情况也差不多,有些人是把实体书店当成网店的展示柜,看中了就到网上买一本。于是就有了这么一个事,有个女人给肖恩打电话,说我曾在你店里看过一本关于破败的旧花园的书。能告诉我书名吗?

肖恩说,不能。如果我告诉你书名,你就会到亚马逊上去买一本。那女的说我不会,我让我妈去你的店里买回来,肖恩说,你把书款付了我就帮你留着。女人挂了电话。

肖恩一再表述对于亚马逊以及电子书的痛恨,他的店里,就高悬着一本用猎枪击碎屏幕的kindle,作为读者,每每读到他的那些吐槽总是感觉复杂,我对他充满同情,但是想起家里那些无法安放的书本,还是决定如果有电子书,我再也不想买一本实体书了。

在每篇日记的最后,肖恩还记下这一天的流水和顾客人数,尽管他的书店时不时会登上卫报,每天的顾客通常十多个人左右,流水三四十磅到三四百磅之间,一年大概十万英镑左右,去掉成本的话,这不算是一个理想收入。

好在肖恩乐在其中,虽然他每天要在心里翻无数个白眼,但翻白眼也是一个有趣的行为,何况收书的过程非常迷人,打开一个个书箱,就是打开一段段封存的时间,在不确定的世间,获得某种深邃的确定感。它的魅力,对于某些人来说,可能要比赚钱大得多。

作者 闫红 (未经大皖和作者本人授权,不得转载。)

作者 闫红 (未经大皖和作者本人授权,不得转载。)

请输入验证码