《红楼梦》里薛宝钗跟林黛玉谈心,说“咱们女孩儿家不认字的倒好:男人们读书不明理,尚且不如不读书的好,何况你我?连做诗写字等事,这也不是你我分内之事,究竟也不是男人分内之事……至于你我,只该做些针线纺绩的事才是;偏又认得几个字。既认得了字,不过拣那正经书看也罢了,最怕见些杂书,移了性情,就不可救了。”

这段话透露出强烈的反智倾向,向来为人诟病,但是不是有道理呢?我觉得要结合时代背景看,在一个没有选择自由的时代里,想做一个飞扬的人,的确是一件危险之事。“见些杂书,移了性情”的例子就更常见,比如那个在修道院里读了太多浪漫主义作品的包法利夫人,还有我们明朝时候的冯小青。

冯小青生于万历二十三年,打小聪明伶俐,十岁时,遇到一个老尼,口授《心经》,一过成诵。尼姑便与她家里人说:“这个孩子早慧福薄,不如给我做弟子。

这情节是不是很眼熟?《红楼梦》里,林黛玉三岁时也曾遇到一个癞头和尚,要化她去出家,不能说曹公借鉴了《小青传》,我们的文化传统里,一直觉得聪明不是件好事。

林黛玉(87版《红楼梦》剧照

林黛玉(87版《红楼梦》剧照

苏轼有诗云:“唯愿我儿愚且鲁,无灾无难到公卿”。女孩子聪明就更加麻烦,如若引导“不当”,就会生出许多不甘,做不了贤良淑德的妇人,必然被男性主导的社会所不容,解决办法就是送入空门,在青灯古佛旁,消解掉聪明带来的风险。

但黛玉的父母舍不得,冯小青的爹娘也不肯,老尼姑说,那就别让这孩子识字,也许还能有三十年阳寿。

这般耸人听闻之说,冯小青的父母自然付诸一笑,冯母本来就是女塾师,冯小青跟着她读书,所往之家,都是豪门大户。“每当诸闺秀云集之时,茗战手语,谈笑纷然。小青偏能随机酬答,出人意表,因此人人喜爱,惟恐小青不肯少留。”听上去小青在名媛圈里非常受欢迎,但这与身份不匹配的光环,也许正给她种下祸端。

十六岁那年,生活的真相暴露出来,名媛们的父母会为她们精心挑选金龟婿,冯小青却只能嫁给一个商人做妾。第一次见面,她的感觉就很不好,冯生“嘈唼戚施,憨跳不韵”,冯小青不觉泪如雨下,惨然叹息曰:“我命休矣!”

这位冯生估计是废话多了点,举止粗鲁了点,没什么气质,但是以冯小青的处境,本来也不大可能遇到才貌仙郎,她如此失望,显然对现实全无准备。

张岱在《西湖梦寻》之“小青佛舍”里讲述了小青接下来的处境:大妇奇妒,凌逼万状。有点像尤二姐的经历,然而看《小青传》里的细节,这位大妇远没有王熙凤那样恐怖。她虽然对老公娶妾极度不满,但也没打出门去,只是上上下下将小青一打量,冷笑道:“标致,标致”。这“冷笑”都很难说是不是冯小青的主观感觉,因为她还让冯小青教自己的亲戚杨夫人下棋。

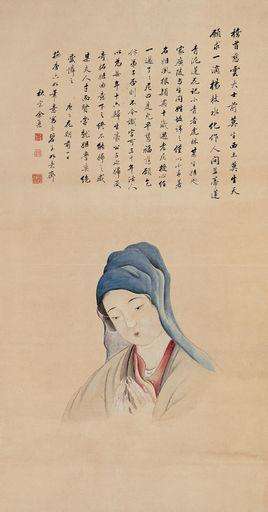

冯小青(资料图)

冯小青(资料图)

虽然大妇是想利用小青的“剩余价值”,但起码她在杨夫人面前并没有表现出对小青足够的憎恶,使得杨夫人有空间与小青一见如故,“绝怜爱之”。小青甚至有机会向杨夫人诉苦,亦显示出大妇对她未曾防范严密。

这位杨夫人是个热心人,听闻小青身处水深火热之中,当即表示,她愿意带小青走。

冯小青拒绝了,她的理由很奇怪,“所恨命如一叶,与死为邻,只怕此生无由侍奉”。她觉得自己没有这个福分,可是,有没有,不试一下怎么知道?

后来这位杨夫人还表示可以帮助冯小青改嫁,冯小青说,她小时候曾梦手折一花,随风片片着水,她觉得这就是她的宿命,所以不做他想。

这无厘头的回答让人不由生出阴险的怀疑,也许她更喜欢沉浸在薄命的自怜中。这样一个冯小青,喜欢她的人,觉得她丰神绝世,才韵无双,不喜欢她的人,会觉得她矫揉造作难以忍耐,大妇后来将她撵到孤山别墅固然因为嫉妒,但调调不对,只怕也是部分原因。

来到孤山别墅,冯小青寻思大妇把自己放在别处,就是想看看自己是否规矩,要找点莫须有的罪名鱼肉自己。很多文人把冯小青的想法当成事实,但是,大妇要真的想整冯小青,难道不是应该像王熙凤对待尤二姐那样,抓在身边更好摆布吗?

这且不管,反正现在冯小青有了足够的理由顾影自怜,“或斜阳花际,烟空水清,辄临池自照,对影絮絮如问答”。

又曾于梳妆后,“独自步至池边,临波照影。徙倚之间,忽又呼影而言曰:‘汝亦是薄命小青乎?’”

读《牡丹亭》,她将杜丽娘看成另一个自己:“我只道感春兴怨,只一小青。岂知痴情绮债,先有一个丽娘……我徒问水中之影,汝真得梦里之人,是则薄命,良缘相去殊远。”

沉浸在这种心绪里,身体自然很难好起来,冯小青病倒在床上,大妇派医生来看,冯小青转脸将药倾掷床头,她怀疑大妇在里面下了毒。

她无意治病,却叫老妪请画师来为她画像。第一稿出来,她不满意,说是只画出了她的形,没有得她的精神,画师出了第二稿,她认为神是有了,但“丰态未流动也”。

她命令画师提笔在旁边站着,她或与老妪指顾语笑,或扇茶铛,或检书帙,或自整衣褶,或代调丹碧诸色,总之让画师多角度全方位地观察她,这次,画师终于画出了妖纤之致,她才算满意,将这画像供于榻前,焚香设梨酒而奠之,曰:“小青,小青,此中岂有汝缘分耶!”不久她就死去了。

《冯小青》

《冯小青》

很多人将她的死归结为遇人不淑外加大妇的凌逼,然而这其中却有矛盾之处,既然她如此讨厌冯生,大妇将她隔离在孤山别墅岂不是得其所哉?从她还能请画师来看,她是丰衣足食且又一定程度的自由的,所谓“鱼肉”与“毒酒”都是冯小青未经验证的臆想。更何况,还有外援可以帮她从这种人生里解脱出来,她却是非常果断地拒绝了。

也许,小青自己都不知道的真相是,她喜欢这种处境。自古才子佳人,大多薄命,久之,薄命,似乎也成了才华的证明,渴望人生不平凡的人,如果没有别的渠道,就会饮鸩止渴般陷入对于痛楚的需求中,大妇的咄咄逼人,对于小青也许是正中下怀,杨夫人的救助,也许正说明她对小青不是足够了解。

小青固然命悭,但她的心理的确存在问题,是很多存在这种心理疾患者的代表,潘光旦有篇长文,认为冯小青死于心理疾病,自恋、多疑,无法安放自己。文章面世,好评如潮。近来却也有人认为他是误读,无法接受他将冯小青描述成一个精神病人……

尽管这样一种中国病人看似颇具美感,但是赞扬这一类美,何尝不是在吃另一种人血馒头?指出问题之所在,才是大慈悲,让更多的人,避开冯小青所遇到的诱惑。

912f018f779ab4a62849f5a29baaf470

912f018f779ab4a62849f5a29baaf470

请输入验证码