凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:大皖新闻”,违者将依法追究法律责任。

王小帅导演给秦昊安过一个诨名,戛纳无冕之王,在辛爽导演的《隐秘的角落》里,秦昊留下了一个秃头的特写和一句“爬山”的隐喻,但是《隐秘的角落》和原著小说比起来,尤其在罪案题材的野心上是被迫收敛了,所以虽然不好说烂尾,但是总有遗恨。

范伟在豆瓣词条里的照片,是《不成问题的问题》拿到金马影帝的照片,在中国喜剧演员里,说范伟是演技最好的一位,恐怕是没有什么争议,那是“IC卡IQ卡统统告诉我密码”难以概括的表演密码持有者的低调自信。

活跃在先锋戏剧舞台的陈明昊跟着孟京辉,代表中国首次官方受邀参加阿维尼翁戏剧节“IN”板块,是作为演员的陈明昊词条里的高光时刻,然而你会发现在《漫长的季节》里,属于陈明昊的高光时刻像《漠河舞厅》一样。他在大智若愚的范伟耳边来了一句:我其实不喜欢福尔摩斯,我喜欢钱德勒。钱德勒的硬汉侦探,代表的不是情节,而是亨弗莱·鲍嘉嘴上的香烟、身上的汗和眼睛里的风格带来的更有戏剧感的夜长梦多。

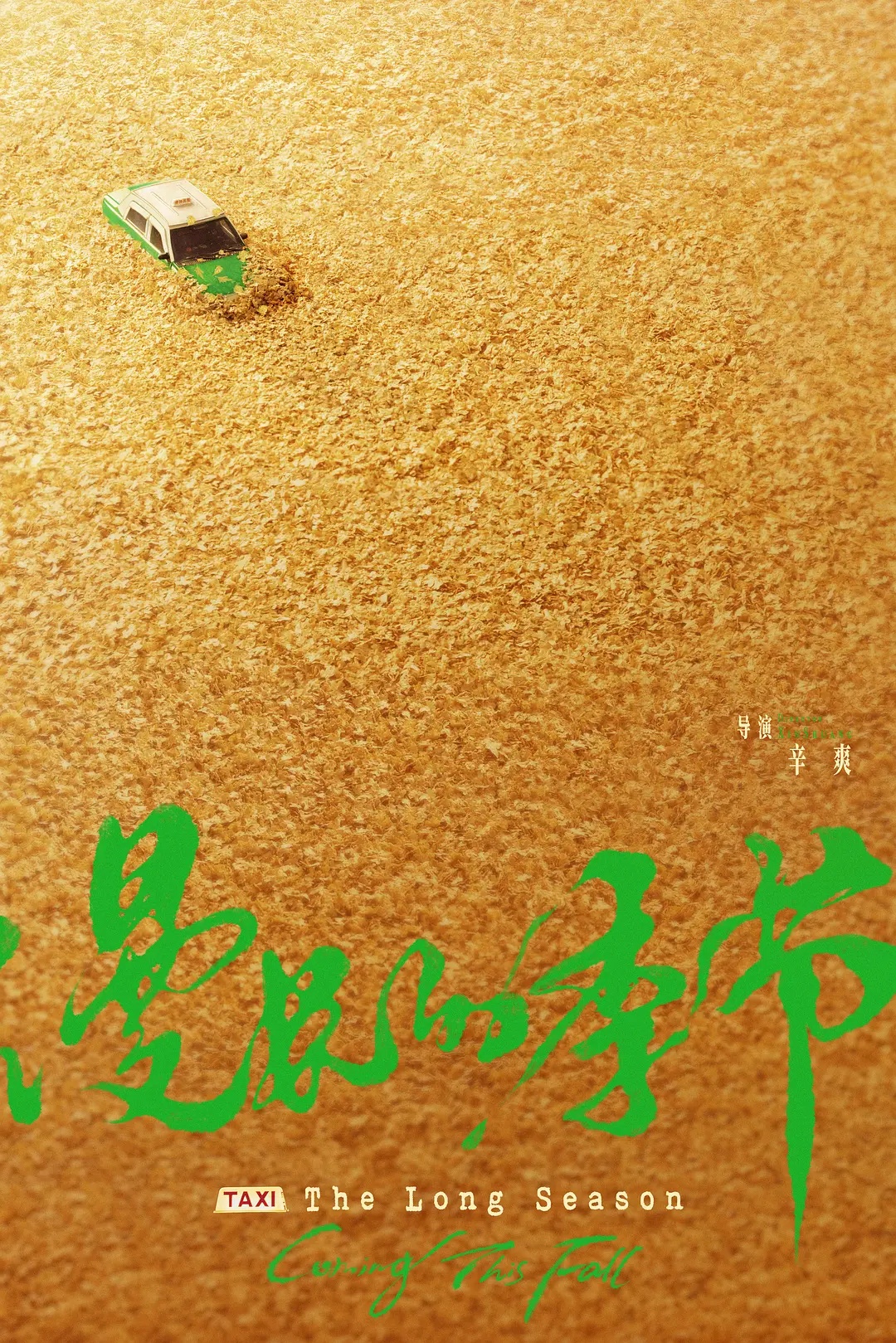

《漫长的季节》“三叉戟”就这么组成了。

秦昊翻天覆地的发福妆,范伟行云流水的“铁西区式”的扎实表演,还有陈明昊放飞自我的恣肆发挥,他们如此放松,全程高水准唠嗑,让我想到以前和一帮东北记者待个两三天,口音就拐到那片黑土地去了,像唱歌,有韵律。某种程度上,这片子也扭转了一些喊麦、烂俗笑料的东北风差评。

不用那么用力,这大巧若拙的生活。

本来,如果你说,把一部罪案题材的戏当做喜剧来感受,多少有点不严肃,起码是跑偏了,因为“罪案”两个字一出,总要抹两笔黑色,考验一把人性。但是东北话风裹挟的丝滑生活流告诉你,真正考验一个人的正是细碎的生活本身,是漫长的季节变换被你看成什么样的诗,是刻意合辙押韵的打油诗,还是像铁轨的尽头怎么看都不是平行的真正诗行。

像什么并不重要。听个响。

啥,整,chuang,提一个,“贱溲的”对白,片头“文学策划”清楚写着“东北文艺复兴三杰”之一班宇的名字,双雪涛虽然很红,但是班宇的短篇真的地道,东北味的地道,你很难在他的行文里看到《刺杀小说家》的那种日系文风。世界的尽头是不是铁岭不好说,但消弭罪恶与暗黑的良方绝对是迷人的东北话。这一二年,“碎尸案”在大银幕和小屏幕上何其受追捧,然而当做噱头又成为审查的掣肘,辛爽这次想明白了:搁置它,稀释它,最后整合出来的不是人骨拼图,而是人性拼图。

所以张子枫的那部潜在佳作《我的姐姐》主动规避的伤害话题,在《漫长的季节》里由李庚希完成了,由李庚希他大爷有力的完成了。这是国产罪案题材电视剧的一小步,却是直面勇气提升的一大步。甚至可以说,《隐秘的角落》对原著的不得已改动,在《漫长的季节》里由这次尝试的努力代偿了。

然而在一部罪案题材里,东北却温暖明亮起来。

很多转场镜头都有着匠心,很多片尾音乐的选择与衔接都有着匠心,一部剧压缩在12集本身也是一种尊重规律的匠心,情节密度高低和烂尾可能性高低是反比关系,今年以来的《狂飙》《三体》都是证据,各砍一半,都是9分剧集。前天开看,《漫长的季节》豆瓣评分9.0,刷到第五集9.1,刷到第七集评分9.2,这节奏。

别动不动就大几十集,别注水,别凑长度。早就该看到电视剧制作行业的这个势。

用怼天怼地的彪子的对白就是:

多大屁股啊!用那么多纸!(蒋楠楠)

请输入验证码