凡大皖新闻记者署名文字、图片,版权均属新安晚报社所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:大皖新闻”,违者将依法追究法律责任。

墨作为文房四宝之一,一向为历代文人所倾心。徽州制墨业鼎兴于明中期以后,也是徽州文化商业走上鼎盛的标志之一。

今天要向大家介绍晚明徽州制墨家程君房,他以一部《程氏墨苑》奠定了在徽州墨史上的地位。其本人也成为徽州墨工璀璨星河里的一员。

安徽老胡开文墨厂制作的墨。

安徽老胡开文墨厂制作的墨。

一

程君房,字幼博,别字君房,号筱野。1541年(嘉靖二十年)出生于徽州岩镇,当时隶属于歙县。程君房在家排行老三,大哥程大纲,二哥程大纪,程君房本名程大约。

程君房的一生经历了随父从商、考学、捐资做官以及弃官潜心制墨、遭6年牢狱之灾、出版《程氏墨苑》等多个重要阶段。

《徽州人物志》记载的明代徽墨家有25人,另有3人生活在明末清初,程君房系该书着墨最多的。

这似乎也印证了程君房在《程氏墨苑·宝墨斋记》中引用董其昌对自己制墨事业的评说:“百年以后,无君房而有君房之墨;千年以后,无君房之墨而有君房之名。”

当然,说到徽墨,我们首先要了解一块用传统手艺制作出来的墨,需要经历哪些工艺过程。取烟、和胶、捣杵、压模、晾晒、描金……如果说前三个环节的技术关系到墨的实用效果,墨模的制作则是一块墨文艺性的重要表征。

墨模的制作,通常是找画家先完成画作,再由刻工雕刻成型。制墨过程中将墨坯压进墨模,就会在墨的表面形成各种图案。

明中叶以后商品经济浪潮泛起,至万历年间,徽墨制作已经从家传世袭发展到了商业化竞争。一块墨除了实用性,墨家对其外饰的追求也达到了前所未有的高度。

于是《程氏墨苑》《方氏墨谱》等一大批徽墨图谱著作应运而生。程君房的《程氏墨苑》出版于1601年(万历二十九年)前后,全书共12卷,收录墨样图500多式,分玄工、舆图、人官、物华、儒藏、缁黄6类。

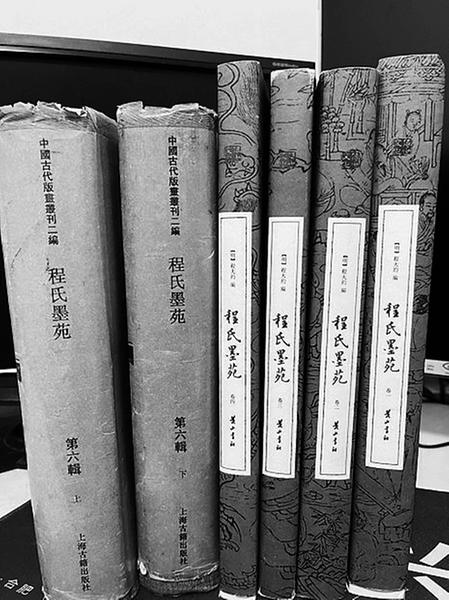

两个版本的《程氏墨苑》。

两个版本的《程氏墨苑》。

二

徽州八山一水一分田,农耕条件因田地匮乏受到极大限制。到程君房生活的年代,已经有很多徽州人或学手艺或外出经商。

程君房出生在一个小商人家庭,14岁就跟随父亲到南昌经商,后又游历京师、会稽等地做生意。

按照程君房在《宝墨斋记》中对自己家境的描述:“余惟先世遗产不逮中人,比余修业息之,幸累万金。”由此可见,程君房小时候家境并不富有,等他长大参与经商后,家道才逐渐殷实起来。

在程君房看来,尽管家有万金,“锦绣充于箧笥,玩好溢于斋阁”,自比“陶朱猗顿”,但仍然会被文人士大夫“以铜臭目之”。就算偶有交往,也只是“叙问寒暄而已”。

所以程君房在改变了家庭的经济条件后,急需要改变自己商人的身份。于是,1564年(嘉靖四十三年),他捐资购得了太学生的资格,到京师求学。

他的同学、后考取进士的赵鹏程,曾生动地描述过与程君房的同窗生活。

1564年,赵鹏程到国子监求学,才到那天就遇到了徽州人程幼博(即程君房),两人同窗学习了很久。1567年(隆庆元年)春天,两人又是同一天再到国子监求学,并于当年秋“卒业”。只是这次之后,两人的命运都发生了改变。

赵鹏程在1571年(隆庆五年)考取了进士。而此时的程君房经历了多次名落孙山,仍然留滞北京。至于这期间程君房做了什么,我们留待后文再说。

程君房在1592年(万历二十年),科举无望后捐资购得鸿胪寺序班这样一个从九品的小官。

据学者林丽江女士研究,“他至少活到1610年(时年70岁),之后便因资料不足,无从得知其真正卒年。”

而根据程君房的宗弟程涓在《宝墨斋歌·为幼博宗兄作》中所说:“吾兄攻墨五十年”,程君房真是把一生的时间和心血都倾注在了墨业之上。

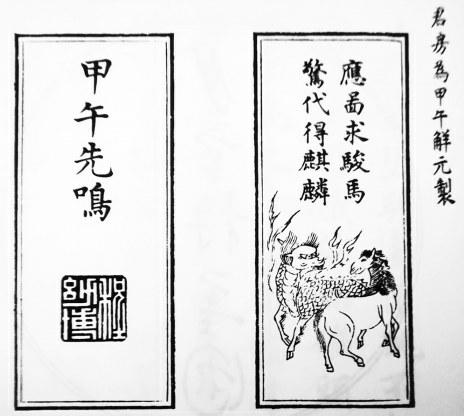

署名程幼博的墨图。

署名程幼博的墨图。

三

程君房到底有多痴迷于墨,这从1564年程君房往皇城求学的一段经历可见一斑。

当时,在程君房北京的住处,总能看到倒卖古墨的人进进出出,用程君房自己的话说“不下数十百家”。

这些“贾玩者”知道程君房是个墨痴,也经常用假古董来充数博利,但程君房是个从小就钻研墨的行家,他只要闻一闻味道、看一看颜色就能分辨是不是以假乱真。

不过,只要是真古墨,不管它是“色漆而皃尘者”“磨残过半者”还是“阏裂而无完形者”,程君房都会“高价回收”。正如他在《程氏墨苑》自序中写的那样:“扣其中,则色臭非时有者,余善其古而偿。”

程君房的这段经历得到了他的同学赵鹏程的印证。这位于1571年考取进士的同学这样描述:“自甲子(1564年)至丁卯(1567年),两人日夕过从,情逾兄弟。诗文之暇,见幼博酷嗜古墨。人有携晋唐以下遗墨来售者,即残缺过半,必以重价购之。”

程君房在《墨苑自叙》中还提到,他在儿童时代就嗜好古玩,尤其沉迷于古墨,“余自总角时癖嗜古玩,而尤耽玄墨。”这恐怕也是他在北京求学时,仍勠力收藏和研究古墨的原因吧。

一个从徽州大山里走出的青年,为何会如此痴迷于玄墨?他又是怎样成为有明一代首屈一指的制墨大家的?

徽墨,顾名思义,是指徽州地区生产的墨。徽墨一名自宣和三年宋徽宗改歙州为徽州后出现。而徽州地区制墨的历史还可以再往前追溯。

万正中先生《徽州人物志》将奚超列为徽墨卷之榜一。唐末战乱,河北制墨人奚超携子逃到徽州,看这里古松参天,到处都是“松烟制墨”的良材,就停下来不走了,从此诞生了“新安香墨”。由此可见徽墨的诞生和发展,不仅因为连年战乱让北方墨工群体的南迁,也在于徽州有着得天独厚的制墨资源。

徽州制墨业由唐而宋,并在明代进入“争奇斗艳”的全盛时期。时至万历年间,更是出现了“墨之在万历,犹诗之有盛唐”之盛况。

程君房所生活的年代,徽州地区早已成为全国的制墨中心。他作为一个徽州商人家庭的孩子,从小就对墨这一日常生活必备的“工具”产生兴趣是再正常不过的了。

更何况,当时徽墨已经不仅仅是一种书写工具,从装饰到功能等各方面都有了更高的要求。程君房研究古墨,更是在搜集更多样的制墨图式、改进制墨技法,以求获得客户认可,在与同行的竞争中胜出。

四

2008年出版的《徽州人物志》这样介绍程君房:“原名士芳,大约,字幼博。明嘉靖、万历时歙县岩镇人。”更早前于上世纪90年代初期出版的《安徽人物大辞典》也载:“程君房,名士芳。”

然以上两书对程君房原名士芳这一表述其实均系讹误。

这其中原因,一是徽州历史人物众多,收全本就困难;二是因历史资料匮乏,会遇到众多考释困境。

如今,我们翻阅程君房的《程氏墨苑》,他在最后撰写了《续中山狼传》一文。文中记述了族亲程嘉士、程大德、门客方于鲁以及远亲洪光祖等人受其恩惠,最后反目戕害自己的行状。

《续中山狼传》中,程君房提到了自己的长子“士庄”。“余子士庄年长,内子请为通籍成均,余方督之问学,未遽应也。”

梅娜芳女士在《墨的艺术》一书中提到,程君房所写诗文曾提及二子士莘、三子士华。由此可见,士芳亦“士”字辈,应系程君房子侄辈,而非他本人。

为什么会出现“程君房,名士芳”这样的讹误?

这是因为《程氏墨苑》一书中一些墨图署款出现了“君房士芳”并列的情况。如“万历甲辰年(1604年)君房士芳制”“新都江世会摹君房士芳监制”等。而这些题款恰好是程君房父子一起留下的,这才造成了“君房、士芳是同一人”的误解。 洪锋

请输入验证码