凡大皖新闻记者署名文字、图片,版权均属新安晚报社所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:大皖新闻”,违者将依法追究法律责任。

在纪念三八国际劳动妇女节100周年时,合肥市有关部门曾联合评选过“合肥百年有影响的百名女性”。经过市民海量投票和专家评审,入选人物汇集成书,戴健、江玲主编,安徽大学出版社出版。又逢三八妇女节,这里介绍其中的“三英一锦”群体和朱子扬等个人。90年前她们是引领合肥风潮的新女性,适逢豆蔻年华。

三英一锦:内外兼修

旅居台湾的合肥乡亲朱懋英在一篇文章中回忆,他上个世纪30年代初在省立六中初中部就读时,常听大同学们“三三两两聚在一起,谈论‘三英一锦’如何如何。不久方知所谓‘三英一锦’乃系我们学校后面之县立女子职业学校的张庆英、刘文英、程振英与章天锦四位女生。大概这四位女生比较活泼大方,品貌出众,因而引人注目,被视为风头人物……”

朱懋英先生提到的省立六中,就是现在合肥一中的前身,1934年已改名庐州中学,地址在小书院(今九中),其东南角围墙外就是大观音庵,女子职业学校设在那里。那么这“三英一锦”还有健在的吗?经多方打听,2005年笔者终于找到享九秩遐龄的章天锦老人,她是“三英一锦”中的“锦”。住在大西门合肥一中大门口附近的她身体很“结杠”,也很健谈。她说当年是有“三英一锦”这么个叫法,她们几个年龄相仿。细算起来,应是刘文英最大,程振英次之,张庆英较小,而她自己最小,生日是1915年12月5日。

章天锦说,四人毕业后逢战乱,各自东西竟未再谋面,这是很遗憾的事。章天锦从合肥女职毕业后考入上海东亚体育专科学校(现并入上海体育学院)。东亚体专女生部初在方斜路旧址,后男女生同校,都在鲁班路上课。毕业后章天锦在上海执教,退休了回合肥居住。

晚年章天锦

晚年章天锦

当初,章天锦的家在前大街七湾巷附近(今长江饭店东对面安徽图书城南)。她的父亲原在京奉铁路谋事,回合肥时略有积蓄,故把女儿送到女中(后改为女职)读书,希望她将来有出息。在学校里她和家住花园街的程振英以及张庆英、刘文英都喜欢打篮球,是校队的,经常和六女师、三育女中比赛,有时她们还到公众场合演讲,这在1930年代初风气乍开的合肥,确实很新潮。至于外界说她们四人皆聪明漂亮能歌善舞云云,章天锦说那是好事者喜欢品头论足,其实她们鄙视“女为悦己者容”。有人注重相貌,她们更看重知识。

“三英一锦”都是开风气之先的知识女性,不过也不是面面俱到。就说张庆英吧,在校期间曾以锦屏刺绣“麻姑献寿”荣膺女红第一,但毕竟“远庖厨”,成家后杀鸡仅割断食管,以至于那鸡扑地而起,落入邻舍,传为笑谈。这是张庆英丈夫王保康后来“揭短”的。张庆英早年在合肥时,曾创下开风气之先的三个第一:

第一个学体育的女学生。张庆英1914年生于合肥一世代耕读之家。她上有兄姐6人,故这个幺妹受兄长资助初入合肥三育女小,继升入合肥公立女子中学(后改称县立女子职业学校)。女职毕业后考入上海两江女子体育师范,这所有名的体校是陆礼华先生1921年创办的,两江体育师范后改名为两江体专,张庆英曾作为校队成员到南京参加过全国运动会。

晚年张庆英

晚年张庆英

第一个小学女校长。1934年暑期,正在沪上就读的张庆英回合肥度假,她的身影出现在省立六中篮球场上,并且是在“清一色”男队中,成为当时一大新闻。翌年21岁的张庆英毕业回合肥,被派任县立映典小学(今四十二中)校长。她引入全新的知识和管理方法,将原先的体操课改为体育课,亲自实践,给尚不怎么开化的合肥教坛带来一股清新的风气。抗战全面爆发合肥沦陷,张庆英退往江西续执教鞭,1947年举家转赴台南,1974年从台湾师范大学体育系主任职上退休。

第一个将电影引入合肥。1935年10月实践陶行知“生活即教育”主张的新安旅行团路过合肥时,张庆英趋前拜访,听说他们带了一部电影放映机,便力请让合肥民众开开眼界。张庆英亲自指挥,在学校操场埋上两根长柱挂起银幕。事先见到学校门口海报晚上扶老携幼前来观看者竟达千余人。

张庆英1988年病故于台湾。她和夫君王保康生前决定将家中积蓄一部分捐给合肥一中,设立专门的奖学金,扶助“高中部清寒学优之同学”完成学业。

朱子扬:医者仁心

作为知名的儿科专家,自幼失怙的朱子扬竟没有进过小学。然天资聪颖的她,靠跟着哥哥识字并在私塾旁听,直接上了初中,读的就是半工半读的合肥女子职业学校。时因家境贫寒,她常常没得中饭吃。逆境是成才的助推器,她居然跳了一级,又考入免收学费的省立六中高中师范部。当年同学章天锦回忆,朱子扬那时在班级各科考试中皆拔头筹,每次全县演讲比赛都夺第一,同学们都很钦佩她。

朱子扬追求民主,向往光明,于1932年秋参加了中共外围组织的“朝曦读书会”,并很快成为核心人物之一。读书会成员还有李静一、蔡柏、曾余、鲍有荪、王泽慧、完义珍、袁玉英等。1936年朱子扬同时考上国立武汉大学历史系和国立山东大学外文系,轰动了合肥学界。在武大上了半年课,她“被迫”休学生孩子,再考入丈夫龚兆庆所在的南通医学院。在抗战最艰苦的年代,他们夫妇辗转到国立西北联合大学医学院就读,当时教材奇缺,只能靠笔记。上解剖学原理课时,全班只有一张德文人体解剖图,朱子扬竟夜以继日将图“依样画葫芦”绘成卡片,深钻细研(“手绘图”残卷217张,上个世纪末在家中偶然重现)。

中华人民共和国成立后朱子扬供职于今省立医院的前身和平医院。1952年上海东南医学院从怀远再迁至合肥,更名安徽医学院,刚从沪上进修归来的朱子扬参与儿科临床专业的筹设,负责教学和科研计划的制订与实施,并在附院做儿科医师。短短几年,她就有好几项科研成果刊登在《中华儿科杂志》《中华医学杂志》上。1958年她被评为全国三八红旗手,翌年加入中国共产党。朱子扬后来升任安徽医学院儿科教研室主任、附属医院儿科主任。

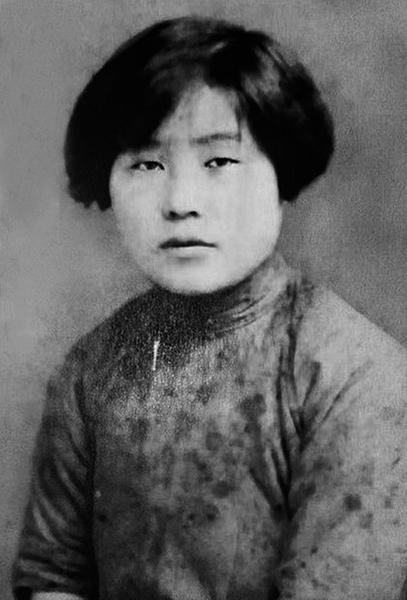

风华正茂的朱子扬

风华正茂的朱子扬

朱子扬是安徽最早的女教授之一。其主编的《科学育儿常识》1983年由安徽科技出版社出版,之后还参与了《实用儿科学》《儿科基础理论与临床》《儿科体检诊断学》等书的编著。

朱子扬和龚兆庆,一个侧重于儿科诊疗,一个侧重于儿童保健,优势互补,相得益彰。年届花甲之后,朱子扬、龚兆庆最重要的一部合著是《中毒急救手册》。

1970年代初他们在农村耳闻目睹农民兄弟因缺乏科学知识,发生中毒事故,而基层医务人员又缺乏急救知识,往往贻误了抢救的最佳时间,于是萌生了编写一部中毒急救方面著作的念头。唐山大地震后两人在家中院子里搭了两个防震的茅草棚,分别是他俩的“书房”,里面一床、一桌、一凳,凡能放东西的地方都是书和卡片。单位工作之余,稍有空他们便在棚子里提笔奋战。1978年2月《中毒急救手册》由上海科学技术出版社出版,1999年又出了第二版。2005年上海方面来函提出,该书“社会效益、经济效益均达很好效果”,建议主编再次修订出第三版。此时年届九秩的他俩慨然应约,除邀请同事参与外,还亲自撰写增加10余万字。133万字的新版《中毒急救手册》刚面世,就“洛阳纸贵”,合肥的新华书店很快售罄。一部医用学术著作,总共印了10多万本,还供不应求,可见其受欢迎的程度!

2012年朱子扬病逝,享年98岁。告别仪式上笔者敬送嵌字挽联:

子乃民之子,矢志施仁医界传帮带;

扬为患者扬,毕生布爱杏林精气神。

请输入验证码