4月13日,第一批患者出舱,我有点小兴奋,我觉得我们的工作有了看得见的价值。

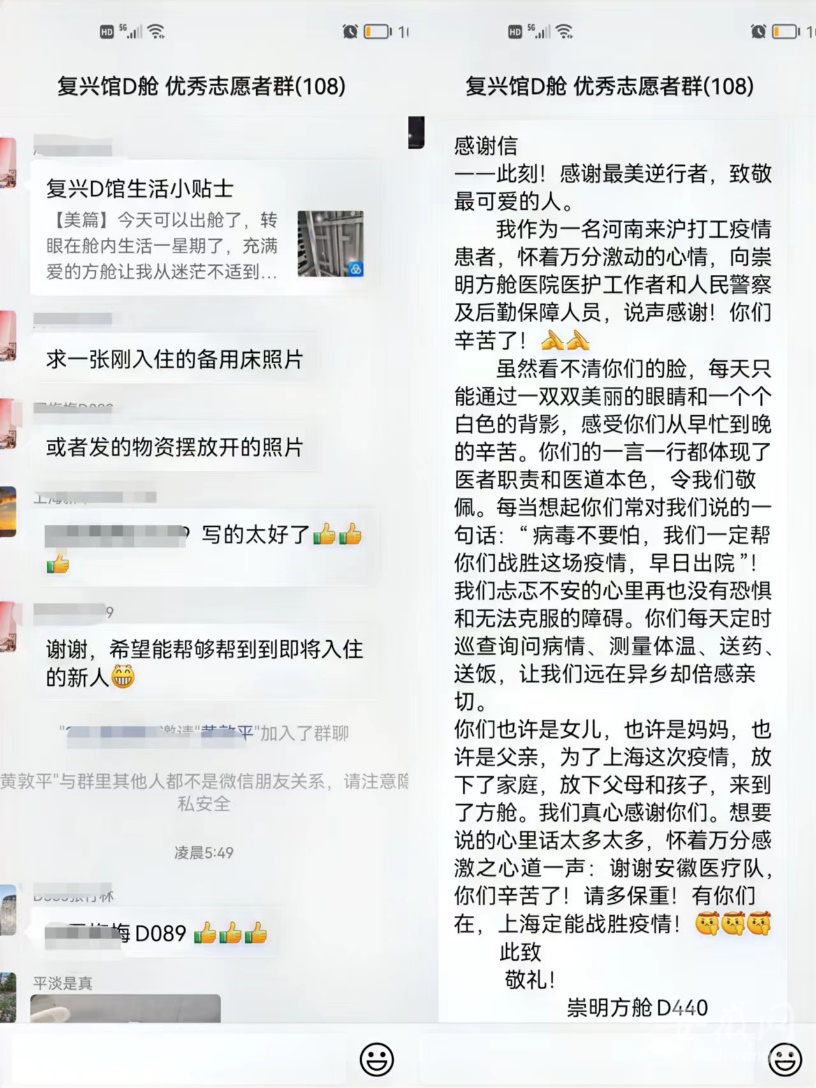

今天一早,看到志愿者群里的感谢信和他们为后面入住患者写的“方舱生活”,顿时热泪盈眶。想记录一下“大白护士”的方舱工作记。

来到方舱工作才更加深刻理解了“世界上唯一不变的就是变化”,这里的工作没有模板,没有按部就班,只有随时迎战不同的变化,随变化做出变化。“批量收治病人”、“批量采集核酸”、“批量办理患者出院”都是方舱里的常规工作。这些我们每个人没有经验。出于护士的职业敏感性,大家喜欢把所有工作流程化、标准化,但后面的经历告诉我们,因为接到通知的时间不同、当班护士人力的不同、工作量的不同以及外部指挥调度条件的不同,流程随时要做出调整。所幸的是,这是一个爱思考的团队,每次大家都能根据要求顺利梳理思路,找到最佳方案。也幸这是一个万众一心的团队,不管什么时候,大家都不是想着怎么能自己班上少做点事,而是“我怎么尽可能多为下一班做点准备工作“。

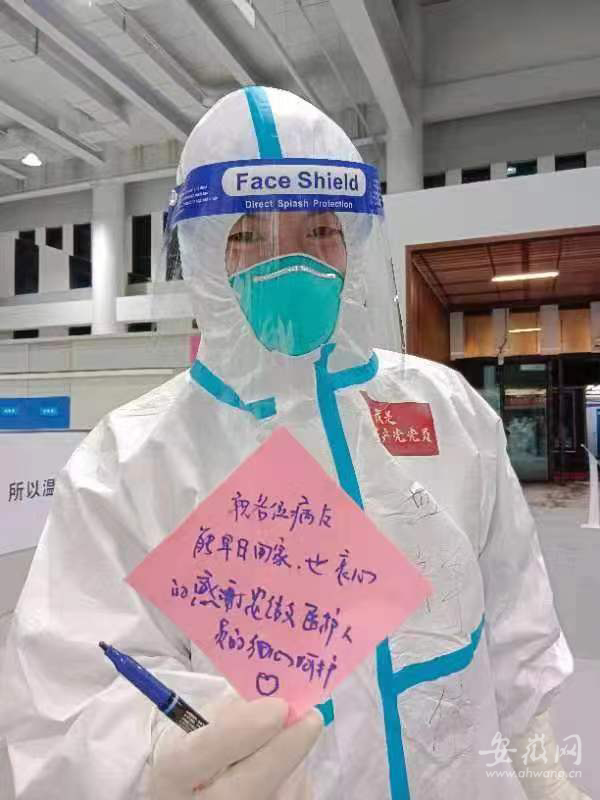

有人说,方舱里的工作最难的是穿着防护服透不过气来、行动不便。而我觉得,这些都不是事儿,难的是紧急情况下的分身乏术而让工作有些遗憾,这让我有时会感到自责。100多年前“医患互相鞠躬“的故事深刻于脑海,我一直认为遇到这种情况我也一定会深深地向对方鞠躬回礼。但昨天晚上,大雨滂沱,我正在组织一车患者离院的时候,队伍里一位女患者冲我们深鞠一躬哽咽着说“谢谢你们,你们辛苦了”的时候,我脑子里是感激的,但身体和嘴巴根本没反应过来,继续着我的引导工作“好,往前走,洗手、戴口罩”。此刻,我多想向那位理解我们、支持我们工作的患者回一个深深的九十度鞠躬。

其实患者对方舱的环境和生活比我们预想的要满意度高。但我们这些人,总是想要是他们“满意一点、再满意一点”就好了。前天我们小组虞佳其和鲍敏老师提议怎么点缀一下我们舱里的环境,营造一种更舒适的氛围。25岁的小伙子陈龙立马附和:“我们可以做一棵愿望树,让病人写下自己的愿望。”随即,这个提议得到大家的一致同意。于是立马行动,捡树叶、借剪刀、折造型,四个小时功夫,在大家的齐心协力下做好了一棵许愿树和代表江滨两岸感情的爱心。晚上去上班的路上,正值倾盆大雨,尽管每个人都打着伞,但下车到方舱外的那段路湿透了所有人的裤子鞋子,但是被孟祥伟抱在怀里保护的许愿树却只受了一点点小伤。巡视工作完成后大家一起把许愿树贴在走廊,引来患者的阵阵赞扬:你们真是好样的!

方舱里的每一天、每一刻都是新的挑战,又都是新的收获!

作者:安徽省援沪医疗队队员 皖南医学院 弋矶山医院护士长 康建会

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 孙芮 整理

编辑 王翠

请输入验证码