凡本报记者署名文字、图片,版权均属新安晚报所有。任何媒体、网站或个人,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;已授权的媒体、网站,在使用时必须注明 “来源:新安晚报或安徽网”,违者将依法追究法律责任。

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据中国科大网消息,近日,中国科学技术大学地球和空间科学学院吴忠庆教授组在地幔过渡带组分和温度的认识方面取得重要进展。他们发现地幔岩(Pyrolite)在地幔过渡带底部的波速不仅依赖于平均温度,而且还受控于温度的分布,可用于反推温度横向不均一程度。在考虑温度的横向不均匀性后,地幔岩可以在地幔过渡带底部产生地震学观测的波速和密度。相关研究成果发表在国家自然科学基金委综合学术期刊《Fundamental Research》上。

地幔过渡带指地球内部约410-660千米深的区域,是联系上下地幔的重要纽带。了解地幔过渡带的成分与温度,对认识地球的内部结构、物质交换及形成演化有重要意义。地幔岩模型是大家广泛接受的上地幔矿物学模型。该模型的波速和密度与上地幔符合。但在地幔过渡带底部,该模型的波速和密度均显著低于地震学结果。这个现象自从本世纪初发现后,一直没有很好的解释。以往的研究只考虑了地幔岩模型沿着地温线的波速和密度,温度的横向不均匀性在计算中被忽略。由于矿物的波速和密度都近似线性的依赖于温度,一般来说,这种忽略不会影响波速和密度的估计。然而,当温度横向不均匀性对矿物相产生影响时,传统的沿着地温线估计地幔岩模型波速和密度的方法就不适用了。

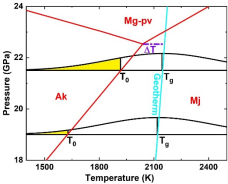

地幔岩模型失效的地幔过渡带底部,正是矿物相对温度分布敏感的区域。地幔岩模型在地幔过渡带由~60%的林伍德石和~40%的石榴子石组成。石榴子石-布里奇曼石-秋本石的MgSiO3相图三相点在地幔过渡带底部很接近地温线(图1)。横向低温异常可以导致地幔过渡带中出现一定量的秋本石。秋本石相比石榴子石具有更高的波速和密度,地幔岩的波速和密度依赖于秋本石的含量,也即受控于横向温度分布。这意味着不需要引入额外的成分,地幔岩模型也许就可以解释地幔过渡带底部的波速和密度,而且我们还能量化地幔温度横向不均一性。

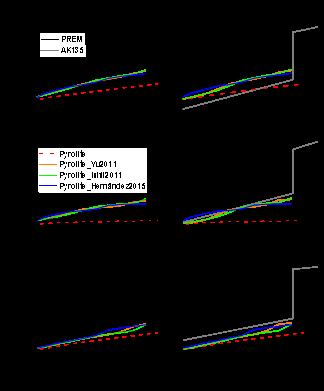

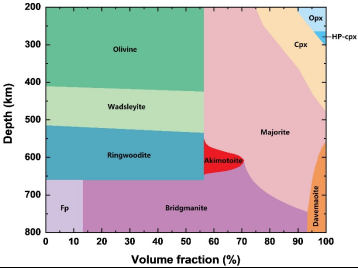

该课题组利用第一性原理计算模拟了高温高压条件下含铁秋本石的弹性性质,结合其他矿物的弹性性质,他们计算了温度分布下的地幔岩波速和密度。研究结果表明,当地幔过渡带底部温度的高斯分布标准差为~100 K,地温线略高于MgSiO3相图的三相点时,地幔岩模型可以很好解释地震学模型的波速与密度(图2)。因此,MgSiO3相图的三相点为地温线提供了一个锚点。课题组的工作修改了广为人知的地幔岩模型(图3)。存在~10-15 Vol%的秋本石也为地幔过渡带底部的各向异性提供了一个合理的解释。地幔过渡带与上地幔具有相同的组分更支持全地幔对流。

图1. 通过MgSiO3相图和温度的高斯分布计算秋本石的体积分数。黄色阴影区域为秋本石存在区域。

图2. 地幔岩模型和地震学模型的波速与密度。黑线和灰线分别表示地震学模型PREM和AK135。红色虚线表示沿着正常地温线的Pyrolite模型,彩色实线表示考虑温度不均匀性后,的Pyrolite模型,三条线分别对应三个不同的MgSiO3相图结果。

图3. 考虑地幔过渡带温度不均匀性后的Pyrolite模型

这项工作受到国家自然科学基金项目和中央高校基本科研业务费专项资金的资助。吴忠庆教授为该论文的通讯作者,博士研究生赵亚婕为第一作者。

编辑 许大鹏

请输入验证码