徽派访谈视频剪辑

安徽网 大皖客户端讯 王长安的名字让人想到盛唐和西安,从事的戏剧行业也让人想到《长安十二时辰》——实际上在王长安的戏剧生涯中确也分了时辰,大约在子丑寅卯中,是一个误入武行的“练家子”,很快到来的少青壮年,几乎从辰时到申时,是师从余秋雨构建理论体系到反思戏曲行业的“壮哉时刻”,往后的退休时光,从酉时开始也并不是结束,王长安完成着安徽戏曲表演艺术的“容貌”绘制,做一个踏实的铺路人,同时也持续着一个戏剧知识分子的自觉反思。从传统程式到现代眼光,样板戏值得肯定的地方在哪儿,我们所做的究竟是直面还是回避问题,徽剧徽班和京剧究竟是什么样的关系……传统、现实和未来,可能并不是一个简单的垂直的关联。上周五,已经退休的王长安做客古井贡酒年份原浆古20冠名对的徽派时,寄语戏曲的话是:你不关注今天的观众,观众就不会关注你,我们要用关注当下生活的方式去引起当下生活对你的关注,你拥抱现实,现实就拥抱你。

误打误撞 14岁初入梨园是武行

王长安回忆旧时光

王长安回忆旧时光

徽派:刚刚读您的名字长安,一听就想到大唐盛世,本身就很有戏剧的感觉。

王长安:名字有一点来历,我在我的一本书《重生乐生》当中提到了我的名字的来历。西安过去古称长安,我一个安徽出生的人有什么关系,老一辈多少有点迷信,我的母亲生了一个孩子没有成,一直想要一个孩子。后来我祖母就带我母亲到西安,去庙里烧香请愿,庙里的和尚就送给她一个泥娃娃,说这就是你未来的孙子,他的名字就叫长安,回来以后我母亲就怀孕得子,我就用了这个名字。

徽派:知道您是马鞍山人,名字还真是有故事性。一直说您和戏剧有五十年的情缘,从什么时候算起?

王长安:确实名字就有戏剧性,中国人生活在戏剧的海洋当中,中国的戏剧是在每个人身上担负起来的,我们每个人都是中国戏剧的载体,我们从一出生所做的一切都和戏剧有关系,只不过我们有的时候自觉到它的存在,有时候不自觉到它的存在,不自觉的我们先不说它,我要说50年,是从1970年到今天2020年,我是1970年参加工作,进入到剧院,在剧院里当学员,学习这项事业,所以呢跟戏剧是有50年的交情。

徽派:1970年您多大?

王长安:我14岁。第一份工作就是和戏曲有关。那个时候,70年代还是特殊时期,积累了很多年,院团都没有招生,没有投入新鲜血液,作为省黄梅剧院,当时叫黄梅剧团,他们最后一批学员是1958年,从58年到70年已经12年没有招生了,当时要演样板戏,也就是传统的民间小戏要去演战争题材的大戏,它有时候显得武功不够,就向社会上进行招生,我也是因为机缘吧,从招生现场路过,我说这是干嘛的,听说是招生,我说我也试一试。当时和我父亲一块,我父亲说你试干嘛,你又没有任何准备,我说好玩,我在学校宣传队,也唱过戏杨子荣什么的,当然那不是舞台,有时候在路边都演。后来去了以后,他们说你唱一遍,你再大声喊一个,看你嗓子怎么样,我说喊什么,他们说你喊一个爸爸,我说我要喊爸爸,那边有人答应我不就吃亏了么,我就喊了个毛主席万岁。人家就问还会什么,我说我还会武术,打了一套拳,他们就说这小孩身手不错,将来可以用做武生演员,初试就入围了,后来11月份就正式进团工作了。

少年王长安(右一)

少年王长安(右一)

徽派:您这武功是从哪儿学的?

王长安:是小时候在家里,为了锻炼身体。小学快毕业生了一场病,找了一个家里附近很有名望的老师学武术,没想到学的一点东西考试就用上了。之前没想过要去戏剧团体吃这碗饭。

徽派:进来以后就是武行?

王长安:《红灯记》最后一场,和日本人开战了,有一场武打戏,在江淮大戏院演过,还演过一些老生戏,《审椅子》啊,我嗓子不太好,虽然年龄小但是唱腔像老头。

危机感强 从幕前转身到幕后

徽派直播现场

徽派直播现场

徽派:14岁还是懵懂小孩,那时候可能就是为了吃口饭。现在我们知道您更出名的身份是戏剧研究专家,什么时候开始转型的?

王长安:当年是学员,三年转正,17岁。那时候就有个意识,演员养小不养老。我在学校喜欢写作文,我们教务主任还把作文拿到学校去读,就让我对写作文好像有瘾,老盼着每周作文课,能表现一下。进了剧团我说写点什么呢,1971年我们去现在的太平湖,当年叫陈村水库,去演出,听当地人给我们介绍当年皖南事变的事情,我说这题材不蛮好么,就当作写作入门。当时拜在剧团舞美组劳动的《天仙配》的编剧陆洪非为师,指点我,学着写剧本,通过实践来学比读书本要好,所以我就这么一步一步摸索。有了一点写作的常识,逐渐做下去了。

徽派:17岁就有危机意识了,那时候开始拿笔,经验起了很大作用吧?

王长安:在舞台上演过戏,知道舞台上的空间和时间状况,再加上有陆老师的指点,我可能比别人更容易靠近戏剧舞台的文本需要。后来领导有意识培养我的兴趣,1975年的时候组织上派我去新马桥五七干校学习劳动,写了一些配合思想政治工作的演出,也对我是一种锻炼,1978年我就调进黄梅剧院的创作组,从原来表演的行当进入创作领域。

王长安作品

王长安作品

徽派:这就彻底转行了。

王长安:为了将来吧。武功演员有现实的福利,但是辛苦。1979年中越边境冲突,上面要求带能创作的去,我们去待了75天,白天去采访,那时候空气真的十分紧张,我们坐吉普车都有荷枪实弹的解放军护卫。采访回来连夜写,第二天演员起床就开始排练,晚上就搬上舞台演出。我白天上午睡一会,下午又去采访下一个点,晚上又要写,如果不是年轻身体好真的支撑不下来。但对我的锻炼也非常大,挑战蛮大的,好在那时候没有任何包袱,写得不好好像也是正常的,说你外行我本来就是外行,没有任何顾虑。

徽派:心态也挺重要的。那您什么时候开始觉得自己要更专业?

王长安:后来不是恢复高考了嘛,77级是冬天考试的,我觉得不读书肯定是不行。业余创作读了很多书,但很多书读不到,总感觉不系统,学校一定是锻炼人的。我只有扎扎实实读了小学,初中读到二年级就工作了,很多准备不充分,很自然落选了,数学等于交白卷了,我只学过一元一次方程,下面就是加减乘除了,数学零分。这条路又走不通了,我就等待艺术高考。80年代,上海戏剧学院招收戏剧理论专业的时候我就去考,因为它不用考数学。

上戏之光 班主任余秋雨教会我的那些事

王长安和导师余秋雨(左一)

王长安和导师余秋雨(左一)

徽派:进入上戏以后,专业道路挑战大嘛?

王长安:如果说从创作讲,影响还不是很大;从研究来讲,如果你读书读的少确实很费劲。好在我在上戏有两大收获,一个是余秋雨先生,他是我的班主任,开了一门课《学术漫谈课》,课程名字一般但是内涵很好,很多图书解禁你很难穷尽所有,每周六上午半天,全班同学围成一个圈,你最近看过的戏看过的电影读过的书,用你的语言表达出来,就等于你打开了全部的感官,对我们提升非常快。然后最后余老师对你的表达进行评价,你的讲法哪里好,哪里有问题。他就说,你们回去各个省里会参加各种各样的座谈会,你要会表达,你看的东西很好,说出来人家不愿意听也不行。非常大量的信息量,再一个就是如何表达心里的感受。他是一个学者,设计的课程很好,虽然我们毕业学历是大专,但当时课程40多门,要求还是蛮严的,非常的有收获,非常扎实。当时秋雨老师说,你想写戏剧评论,你先去读1000个剧本。读完以后马上不一样了,类似结构类似题材的戏,你可以串到一块讲,触类旁通了。我的毕业论文是《汤显祖研究》,那篇文章评价还是蛮高的,江苏的《艺术百家》,现在是C刊,就发表了,一下奠定了学术研究方面的个人奋斗兴趣。

徽派:那时候跟着余秋雨学习时您已经30岁了。

王长安:毕业的时候30岁。班上一共22个人。那时候有25个指标,没有招满,不够分数的就不能去。我们这个班没有女生,和尚班,现在去上戏,基本全是女生。

徽派:余老师跟你们讨论戏剧,他审美观哪些是打动你的?

王长安:余老师是个理论家,是个才子,教我们的时候已经出版了《戏剧理论史稿》,是一个全方位的戏剧理论探索。带我们的过程又出版了《戏剧审美心理学》,到我们毕业为止出版了四本书。他的几个观念对我影响很深,一个是多元观念,百花齐放百家争鸣,各种学术流派共同存在;一个是动态观念,凡事不是一成不变的,发展去看;再一个是系统观念。很多东西沉淀为我们的艺术素养,这些东西自觉不自觉就会运用起来。我们学习也比较主动,确实在学习一种方法和观念,这些年思想不固化,与他的熏陶有很大关系。

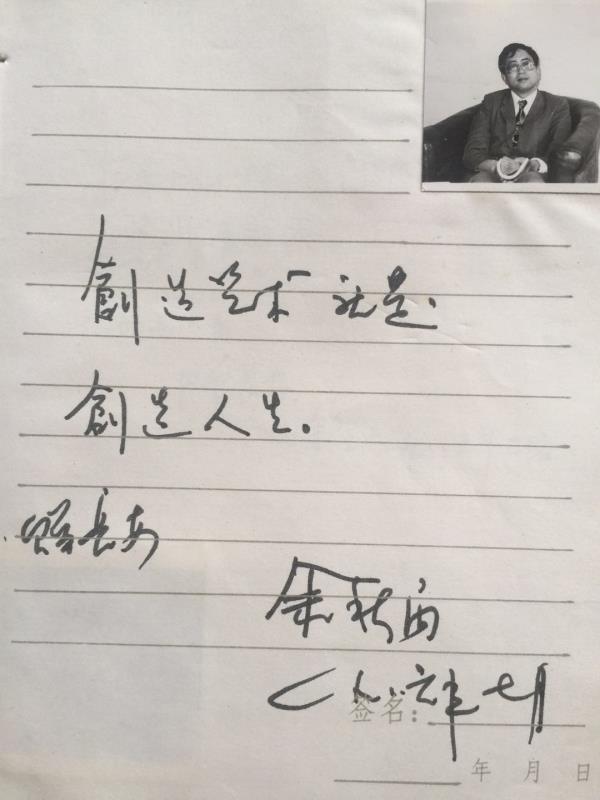

余秋雨赠言

余秋雨赠言

徽派:这样的体系建立之后,因为戏剧是很宽泛的概念,您后来专注的研究方向是?

王长安:理论上我更多接触西方,中国戏曲理论相对来说比较薄弱,我们戏剧最高潮是元杂剧,明代出了很多戏剧理论著作,主要是技巧方法探讨比较多,学理上哲学上探讨相对少,西方更系统一些,体系化。中国戏曲理论的优点是很实战,很符合演出实际,这个东西也不能少,在戏剧文化的培养方面更多依靠中国传统,理论更看重西方,结合起来,用外面的眼睛看我们的东西,用我们的理论看外面的东西,这样机会和别人不一样。

专注一点 每个部位都能打出深井

王长安专注戏剧研究五十载

王长安专注戏剧研究五十载

徽派:显然您的戏剧研究也有融合的过程,研究中您独立思考的部分,和安徽有关系的,能说一说吗?

王长安:当时青年艺术剧院的院长想从我们班找几个学生去北京工作,我爱人说算了吧,安徽那么大还不够你折腾么。我想想也是,成家了也有孩子了,我想我当时去北京也许不能成为一流的戏剧理论家,但是我一定会在全国有相当影响力。我回省里面呢,在省里可能能做到一流,但在全国不会有太大影响力。你想,蒋星煜先生研究一个《西厢记》可以研究一辈子,北京有大量的学术人才。而我们省没多少人,什么事都要你做,慢慢你就变成了杂家,什么都做什么都知道,但没有深入到最底层。我第一本书叫《古今戏剧观念探索》,后来转过来搞黄梅戏写了《黄梅戏初论》,始终这样,每个书选题不一样,好处是底座宽一些,实用性更强一些,我们铺垫一个基础,也不是一个坏事,学术是不断发展的工程,这个事业能延展下去就很好。黄梅戏做到08年就没再做了,93年我就提出了“黄梅调在湖北,黄梅戏在安徽”的观点,湖北期间是小调样式,没有完成综合艺术的实践,是手拿唱本去演唱,不是装扮表演,到了安徽受到徽班的影响,受到安庆叙事文学(《孔雀东南飞》)的影响,就具备了戏剧的原型了。

徽派:一个追本溯源的过程。

王长安:过去亏空比较多,我常和在安大带的研究生说,你只要愿意去做,你在戏剧里任何一个部位打下去,都是一口深井。看起来很多人做了很多事,但都没有做深做透,你只要做下去,你就是这方面的专家。

徽派:专注一点就行。

王长安:很多问题都满足于表象的热闹,我们从建国初期就说黄梅戏两百多年历史,到今天还说两百多年历史,不进步呢?都喜欢套着起点说乾隆时期就有了,乾隆时期本身就很长对吧?到底哪一段呢?有什么证据呢?真正能认定黄梅戏出现的,是咸丰和同治年间。真正有本戏的观念,已经是一八九几年了,所以说黄梅戏应该是一个近代的产物。没必要把历史搞那么长。

追本溯源 徽班和徽剧不是一个概念

徽派:您也研究过徽剧。

王长安:我一直写文章说徽班和徽剧不是同一个概念,徽班和徽剧不是一回事,徽班在不同历史时期指向也是不一样的。最初的徽班是徽商豢养的家班,唱的戏和徽剧一点关系没有,它不是一个剧种,演员有广东来的福建来的江苏来的,唱得好就招来了,流行什么老百姓喜欢听什么就唱什么,当时昆曲是天下老大,所谓四喜的曲子唱的就是昆曲,不是徽调。徽班的“徽”跟演唱的曲调没关系,跟出资人有关系。进了北京以后,人家指的是,从南方来的都叫徽班,徽班进京不是一个戏班子,是一群戏班子,一个相当长的时期陆陆续续去的,各显其能求生存。表面上是给乾隆祝寿的,但不是每个班子都有机会进故宫,圆明园,颐和园,大部分是给老百姓演,在北京站下去,等待着被应召入宫的机会。长期待下去就要和当地的东西融合,让当地的人喜欢它,在此之前北京已经有秦腔融合的京高腔也就是京腔,京腔和湖北去的汉调进入徽班,我们常讲徽班,班是徽班,调是汉调,这样最后皮黄合流诞生京剧。安徽的徽班为京剧的诞生贡献了二黄腔,二黄腔也并非百分之百都是安徽人的功劳,因为我们也吸收了别的地方声腔的特点。我希望我们未来的徽剧,从我们的徽班中汲取营养,把我们的二黄的声腔发扬好,突出徽剧的优势和特长。

王长安为徽派留言

王长安为徽派留言

徽派:您说现在我们看到的徽剧是……

王长安:我们一般认为徽班进京是1790年,京剧的诞生是1840年,也就是进京后50年,京剧真正红火是同光年间,京剧诞生后徽班慢慢就衰落了,茧化蛾之后茧就不存在了,它的生命以另外一种样式出现了,严格讲就消失了。上世纪五十年代,各种地方戏剧又重新迎来发展机遇,田汉先生说徽班是很有历史成就的,是不是安徽考虑把徽剧恢复起来,1956年成立安徽省徽剧团,大家认为跟徽州有关系,第一批学员就去徽州招;声腔从哪儿来呢?从京剧里去找,等于从后代里面去找基因,从京剧里把我们二黄调拿回来一些,结合我们的青阳腔,二黄拨子吹腔,就形成了我们今天的音乐,徽剧早期唱这些东西。这里面实际上已经不纯粹是徽班当年的状态了,因为徽班已经转化为京剧了,你舀的这瓢水不是上游舀的,你是从下游或者中游舀的,上游到中游渗入了大量其它因素。我想现在我们有必要重新做一个梳理,把徽剧恢复到自身文化的品貌,而不是别的东西的拼凑。

莫顾左右 戏曲该如何融入当代

徽派访谈现场,王长安详聊徽剧

徽派访谈现场,王长安详聊徽剧

徽派:本来觉得徽剧是前浪,老祖宗的东西,现在看来是一个后浪,一个大杂糅的过程。您也说了,研究过程中最大优点是不固化,戏剧舞台和戏剧面临的现状也是变化的,现在的研究方向和以前有什么区别呢?

王长安:戏曲最大的问题就是如何融入当代。过去的辉煌就不去说它了,唐诗宋词元曲都是占领一个时代的。今天我们来说,戏曲面临较大的困难,大量的年轻人不喜欢了,不能怪年轻人,戏曲没有融入到当下审美的大格局。我们需要一个戏曲的大革命——不是说戏曲过去的不好了,我们要把它抛弃,打碎重来,不是这个概念。而是我们总要与时俱进,不断变化,中国戏曲为什么不适应当代,原因是它是旧时代的一种艺术样式,用旧时代的话语表达旧时代的生活,它是匹配的。我们还用旧时代的话语表达新时代的生活,它是不匹配的。比如旧时代骑马是武将出行的重要方式,老百姓出门划船,骑马划船我们都有表演程式,上楼下楼开门都有表演程式,今天我们出门是电梯、高铁、飞机,那么我们这些日常行为没有提炼出戏剧表演的语汇,这是我们现代艺术家愧对于我们当代伟大变革的。我们的古人可以,梅兰芳先生看兰花一个兰花指就有五十几种,了不起啊。我们今天面对这么丰富的现实,没有提炼出一个戏剧程式,你说我们坐电梯坐飞机怎么表示?你这一点做好了,有你的创造智慧,大家怎么不爱看?很多人说,那我们戏剧回到演老戏,这套语言演现代戏不行,我说你越演老戏你越死,你不敢表现现代,你认为你表现现代捉襟见肘,你永远不面对现代,你永远丢失现代市场;还有说那我们面向农村,农村也不行啊,农村也在发生巨大变化,农村今天也变成城市了,大量的农民工进城市,留在农村的人也不是消费的主体。这都是回避的方式,这只能好当下的一两天,好不了久远。久远的问题就必须面对现在,2000年我就写过一篇文章叫《占领都市》,戏剧一定要敢于面对都市,占领都市的市场,重新创造一套表现当代生活的语汇,必须这样才能够在当今的艺术发展中有我们的一席之地,如果这一点完成不了,你迟早被历史所淘汰。

徽派:真的蛮难的,在传承和革新之间,有成功的经验么?

王长安:革命现代京剧,《沙家浜》《红灯记》《智取威虎山》这些。你看,过去把水袖取消了,我们用白的翻边的袖口,过去小姐要拿团扇,没有了,那她要拿个白毛巾,你注意看,重新找到语汇。过去舞台穿厚底,把演员身材抬高放大,让很远的观众看到,恢复到便装,后面观众看不见了,舞台设计很多平台,关键时候跳到台子上去,用这种方式把人物提高了。很多尝试有可取之处,包括用交响音乐,到现在大家都觉得很好。那是做了第一步尝试,是值得接着往下做的。我们十几岁的时候看这些戏看得很迷。今天呢?不是年轻人不喜欢,是我们没有吸引人家,没有足够的让人家喜欢的理由。

莫怨他者 要努力做到不可替代

王长安著作

王长安著作

徽派:您的思考比较有高度,很多人觉得是年轻人娱乐项目多了。

王长安:这个肯定是不对的。影视冲击,网络出现了,影视冲击西方肯定比你来得早,电影就是西方发明的,电视也是,网络更是这样,人家的戏《歌剧魅影》演的依然非常好,人家一演都是几十年。这个戏它要找到自身存在的理由,电影有电影存在的理由,戏曲有戏曲存在的理由,现在我们觉得别人抢了我们的份额,那就是我们和别人相比的时候我们的个性不足,我们得以赢人的长处不多,所以别人才能赢你。假如我们仍然有别人不能取代的地方,我们肯定还是有反转,所以我觉得不能简单说这个问题。人家一个网络直播,一点就是几十万,那它从哪儿来的呢?那就是你要让年轻人真的喜欢你,你真的有东西是别人不可取代的。我写过一个文章就是《创造力的萎缩》,你能不能创造一个新的程式,你不关注今天的观众,观众就不会关注你,我们要用关注当下的生活的方式去引起当下生活对你的关注,你拥抱现实,现实就拥抱你。

徽派:总结真好,不是观众舍弃了你。而是戏曲找不准自己的位置。

王长安:网上直播演戏,我对这个不是很赞同的。偶尔为之可以,戏曲必须面对观众。戏曲区别于影视的最大特点就是活人的现场交流,最大魅力是别人不能替代的,譬如来了一个刺激性的辣椒味,演员会打喷嚏,观众也会打喷嚏,同一个时空中感受当下。如果不用卖票了,到网上做成了,那么你这个事情就不存在了。这个只是权宜之计,最终我们要走到观众中去,展开和观众面对面的交流,我们过去总结戏剧就是活人演给活人看,这一点是戏剧和别的东西的区别。

徽派:活生生的冲击和现场感。50年见证戏剧衰荣,您怎么看戏剧的未来。

王长安:迅速走出困境不大可能,迅速消亡也不可能。我曾经说过一句话,百足之虫死而不僵,中国戏曲毕竟有上千年历史,这么长时间的沉淀是经得起风吹浪打的,遭遇困难不会消亡,迎来大量调整修正自己,寻找突围之路的时机。不可能一蹴而就,一代人几代人是在那种文化的熏陶下成长起来的,你让它马上就转型比较困难。我想还要有一个长期摸索奋斗的过程,即使将来戏曲不存在了,它也会以另外的方式出现,元素和精神溶解在另外一种样式当中,就像元杂剧变成了明传奇,元素还在,样式改观了,改观了就是时代对我们的要求,元素就是我们对过去的传承,这两点都不可或缺。

徽派:很客观。看到戏剧的生存和发展。现在退休了,您个人也有时间了,杂家要转型了?

王长安:安徽的表演艺术在全国是很有影响的,写中国戏剧史没有安徽的篇章是不完整的。当代的比较好的表演艺术,黄梅戏、徽剧和花鼓灯,我在安徽省艺术研究院的时候策划了三本书做这三个话题,《中国黄梅戏》、《中国徽班》、《中国花鼓灯》,三本书已经完成了,每一本书都是两百万字到两百五十万字。我正做着三大艺术,青阳腔,目连戏,傩戏,很古老,这也是安徽特色。现在开始这三个选题,目前《中国青阳腔》做出来了,去年获得了国家出版基金的资助,接下来呢,就做目连戏和傩戏,把我们最古老的东西给大家看,这六本书,安徽表演艺术的总体面貌就有了,将来再有人做研究,有这些材料的铺垫,他们可以走得更深,走的更远,不需要花更大的精力去寻找原始材料了,这个工作我们把它做掉。

新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 蒋楠楠文 薛重廉摄

请输入验证码