徽派直播

安徽网 大皖客户端 父亲是省广播电台文艺编辑,母亲是著名黄梅戏表演艺术家王少梅,舅舅是黄梅戏经典剧目《天仙配》中董永的扮演者王少舫。出身梨园世家的王唯唯,自带文学和戏剧的基因。上周五,王唯唯在做客徽派直播时表示,家人对他产生的影响是潜移默化的,并且贯穿他的表演、创作、工作和生活。总结成一句话,就是父母经常所说的:干干净净做人,漂漂亮亮做事。

母亲教我走上戏曲舞台

王唯唯

王唯唯

徽派:出身梨园世家,你也在多篇文章中怀念父母,他们对你产生了什么样的影响?

王唯唯:妈妈从事戏曲表演,爸爸从事文字工作,可以说,到现在为止我取得的这一点点小成就,应该归功于他们。写作方面,父亲让我从小养成了写日记的习惯。那时候在农村,父亲对我的写作要求特别严,有一次我给《安徽日报》寄了首诗歌,编辑给我寄了用稿通知,我爸爸专程跑到安徽日报社,跟编辑说,孩子还小,现在只是练笔,不宜太早发表作品。父亲回来对我说,你才十七八岁,过早发表作品对你写作没有好处,你现在最主要的是多看书多练笔。父亲当时跟我说,你看农村家家屋顶上的袅袅炊烟,这是代表一个村庄,可以把它拟物化,说这是一棵消息树,通过炊烟你就能闻出来家家户户今天烧的什么菜。所以创作就是要多观察,观察人物和事物,角度不同,写出的东西不同。戏曲方面,那时候我们家就住在黄梅剧院大院内,家离排练小礼堂只有20步路,锣鼓一敲,我奶奶就说我们“魂不在焉”,因为从小就看妈妈和舅舅演戏,慢慢也悟出了一点东西。

徽派:你是怎么走上戏剧表演道路的?

王唯唯:当时父亲是希望我们兄妹三个上大学的,我父亲就说,你们当演员能像你舅舅那样当个名演员吗?所以他坚决反对我们演戏。妈妈演的《天仙配》、《牛郎织女》我都没看过,后来还是爸爸主动带我们看的。1975年我考了省话剧院,当时跟侯露,王诗槐他们同一批,但是因为特殊原因就没被录取。第二年,王诗槐去了巢湖市文工团,侯露到了池州市文工团,我进了铜陵市文工团,这么地走上了演员这条路。虽然小时候爸爸不同意我当演员,但当时的情况是我已在农村待了八年,回城找个饭碗是当务之急。

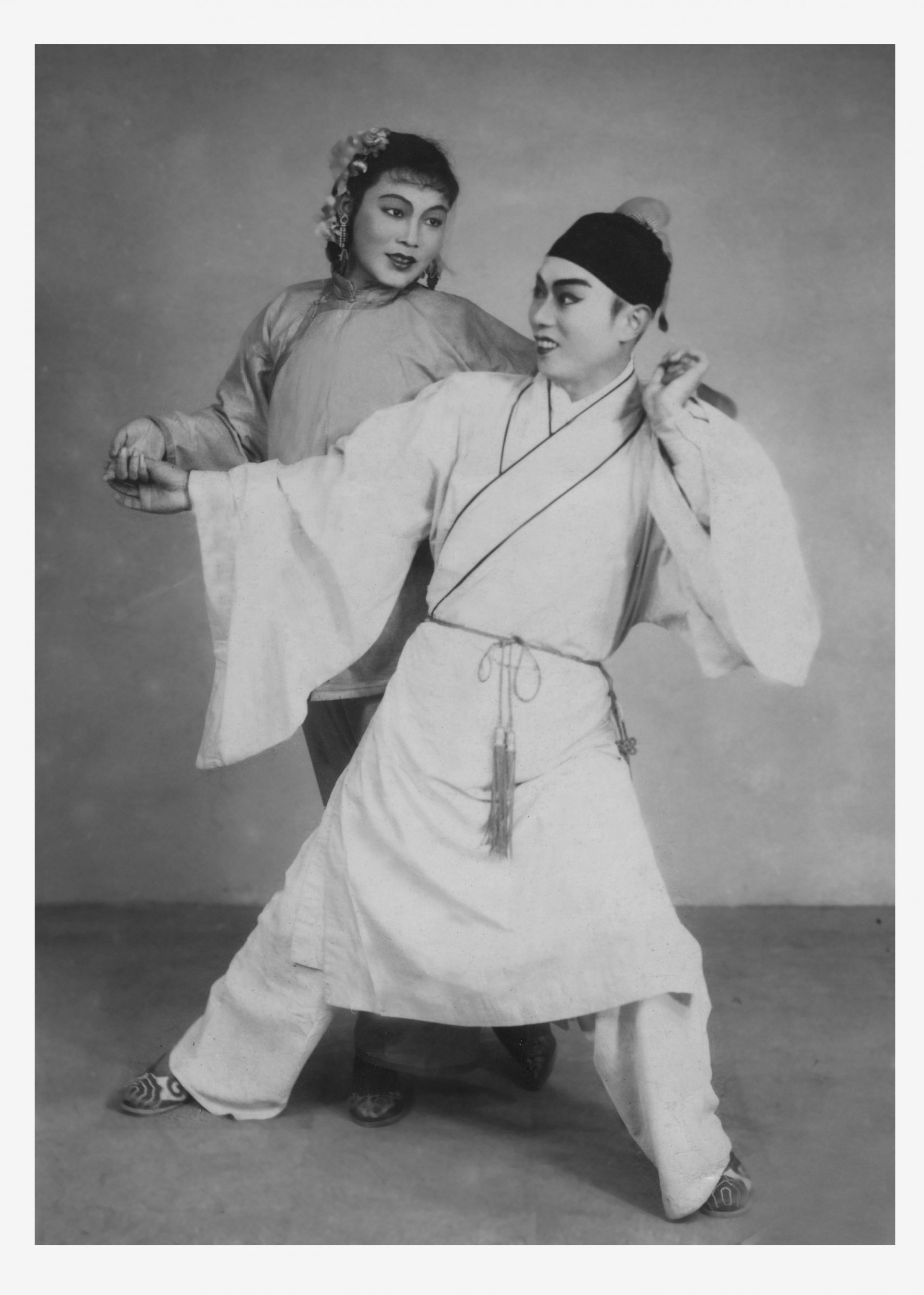

王唯唯和母亲

王唯唯和母亲

徽派:当时母亲在表演方面给了你什么样的指导?

王唯唯:考省话剧团那会,妈妈每天带我到雨花塘练气,练口腔和胸腔共鸣。练习时,妈妈按着我的腹部,教我吐气吸气。因为以前的舞台是没有什么音响的,都是舞台中间吊个电容话筒,演员要把声音送到最后一排观众的耳中,就必须下力气练习发声。为了考省话,我三个月没抽烟,对着锡纸朗诵,什么时候锡纸能动,才算练成功了。我在农村演出,上场之前,我妈让我点两滴眼药水,她说灯光一打,眼睛水灵灵的,多好看啊。上台有时候哭不出来怎么办,我母亲讲,眼睛瞪大点,看着灯光,一分钟不要,眼泪就下来了。那时候演戏很严格的,后台没有任何一个演员敢做声,我舅舅他们在江淮大剧院,七点半演出,五点准时进剧场,妆画好,坐那默默地酝酿角色,一动不动,这是规矩,就是一定要对自己的职业有敬畏之心。

舅舅让母亲为严凤英“让戏”

王少舫王少梅兄妹

王少舫王少梅兄妹

徽派:舅舅王少舫在你的印象中是什么样的?

王唯唯:舅舅从小学的是京剧,拜上海的鲍筱麟为师,专攻老生。本来跟师傅签的协议是8年,到了第三年的时候,师傅家里出了问题,就解除了合约,回来不久,抗战爆发,舅舅跟随母亲第一次到安庆落脚。因为安庆是黄梅戏的家乡,舅舅在这里唱京剧一开始并不受欢迎。舅舅在安庆演的第一出戏是京剧《南阳关》,那时候他13岁。因为形象好,扮相好,唱得又有板有眼,老生特别有味,安庆观众慢慢认可了。听惯了黄梅调,他们觉得京剧很新鲜。因为舅舅是京剧演员,习惯了京戏中以弦乐过门,而黄梅调只用锣鼓伴奏。于是他同拉京胡的琴师商量,让琴师给他托着调。新的伴奏乐器加上不同于安庆土语的京白唱腔,让王少舫的黄梅调一下子引起了当地观众的好奇,从此舅舅便落了个称号叫“京托子”。每次演出挂牌,大家都会说,走啊,看“京托子”去。当时演《天仙配》,舅舅是男扮女装,演二姐,这算是京黄合作。

王唯唯话剧表演剧照

王唯唯话剧表演剧照

徽派:作为一代黄梅大师,你认为舅舅对黄梅戏最大的贡献是什么?

王唯唯:第一个贡献,是在丁永泉、潘泽海等人的支持和帮助下,将早先黄梅调采用的五声音阶提高到七声音阶,从而使黄梅戏乐曲的旋律发生了根本性的改变;第二个贡献是他在演了包公以后,和作曲苦心积虑,吸收各种流派,形成了黄梅戏从未有过的花脸唱腔;第三个贡献,是1952年黄梅戏应邀赴上海演出,这也是黄梅戏第一次走出安徽。王少舫和严凤英演了两个小戏,《打猪草》和《补背褡》,一下在上海轰动了。为此,上海交响乐团还专门在文化广场为名不见经传的黄梅戏伴奏。著名音乐家、戏剧家贺绿汀等名人纷纷在文汇报、大公报撰文,称赞黄梅戏是“来自民间沾着泥土露珠的小花”。

徽派:文艺界有王家兄妹“让戏”的一段佳话,具体是怎么回事?

王唯唯:1953年,在省里办的老艺人学习班上,丁永泉希望舅舅回到安庆,还跟他们同台唱黄梅戏。经过反复思考,舅舅毅然决然地离开了安徽省京剧团到了安庆,正式成为了一名黄梅戏演员。1954年安徽省黄梅戏剧团成立,省领导点名要他和严凤英到省团来。《夫妻观灯》原是舅舅王少舫和妈妈王少梅创作并演出的拿手好戏,当时省里领导看中了这个戏,要求把我妈妈撤下换上严凤英。那时候演员的看家戏,是不能轻易让给别人演的。吕波团长知道我妈妈的性格直率,不敢直接跟她说,就跟我舅舅说。一开始,舅舅试探性地说了是省里领导的意见,被我妈驳回了,说不可能。后来舅舅发火了,拿出“长兄”的威严,说让要让,不让也要让。后来妈妈答应让戏了,并且手把手地教会了严凤英整出《夫妻观灯》,这就是王家兄妹“让戏”的故事。

要做就要比别人做得更好

古井体验中心徽派访谈现场

古井体验中心徽派访谈现场

徽派:是什么样的契机接触到群众文化工作的?

王唯唯:82年话剧团解散,铜陵市有个黄梅剧团邀请我,当时我已经20多岁了,那时黄梅戏演的都是古装戏,我没有学过,这些都不懂,去了是累赘,我就谢绝了团长的邀请。当时市文化馆馆长对我说,到这里来,除了本职工作,你兼图书管理行不行,我答应了。我就是在那时候读了大量中外名著,而且把好的段落句子都用钢笔写下来,一共整理了十本笔记。到文化馆的第二个月,我就发起成立了市青年艺术团。

徽派:你的好学是家庭遗传吗?

王唯唯:爸爸从小教育我:干干净净做人,漂漂亮亮做事。同样一件事情,别人能做,你也能做,还要比别人做得更好。从小我的文具盒上,父亲写了两个字:志气。我当了十年文化馆馆长,为人做事干干净净。小时候爸爸他每天写作到夜里12点,我到现在也是这样。不管是晚会,主题演出,都有节目单,只要是我担任总导演的,节目单都是我设计。2010年中国首届安徽省民俗文化节在铜陵举办,我是总导演。我把节目单设计在一把宣纸做的扇子上,五月份,天气有点热了,观众可以边扇扇子边看节目。冯骥才当时夸赞说节目单别具一格,说他参加过这么多活动,第一次看到节目单还可以这么做。13、14年,和省电视台合作举办“美好安徽动起来”安徽省广场舞大赛,我是现场评委。当时我是三个节目一点评,指出好在什么地方,不好在什么地方,怎么改。电视台节目主持人告诉我,大家都不看节目了,就等着听你点评了。

纸扇节目单

纸扇节目单

徽派:搞群文工作,受家庭的影响大吗?

王唯唯:妈妈因为乳腺癌开刀,手术恢复后上台表演,为了美观,她专门做了棉背心穿在里面,夏天在舞台上捂出一身汗,爸爸说她,你不要命了,妈妈说,倒在舞台上是我的最高荣誉。她练“卧鱼”功,膝盖半月板受伤,连续开了两次刀,迫不得己在1984年离开了舞台。弟弟从江苏洪泽县黄梅戏剧团来到省团,他喜欢演丑角。每次上台,舅舅就在旁边盯着,弟弟吓得腿打战,因为一开始他喜欢抢戏,舅舅就告诉他,要背对观众,不准抢戏。曹禺在上海看我舅舅演《无是生非》,跟他爱人说,你看王少舫演戏多正规,不争不抢。所以就是这样潜移默化教了我很多做人的道理,不知不觉把爸爸妈妈好的东西传承下来。我经常跟弟弟妹妹说,爸爸教我做人,妈妈教我演戏,真要感谢他们,群文工作十年我策划了很多大活动。五届中国农民歌会,两届民俗文化节,华东六省一市现代小戏会演等等。2007年,我们家住杏花公园附近,妈妈告诉我说,每天都能看很多老年人在那里唱歌,她建议我办个中老年合唱节,让他们有个展现自我的平台。我接受了妈妈的建议,举办了“金色晚霞—一安徽省中老年合唱节”,一共办了六届。是她提醒了我,搞群众文化,要多关心老年人。所以我在爸妈墓前告慰他们,我说小唯没有让你们失望,我做到了干干净净做人,漂漂亮亮做事。

人生需要留白创作仍有遗憾

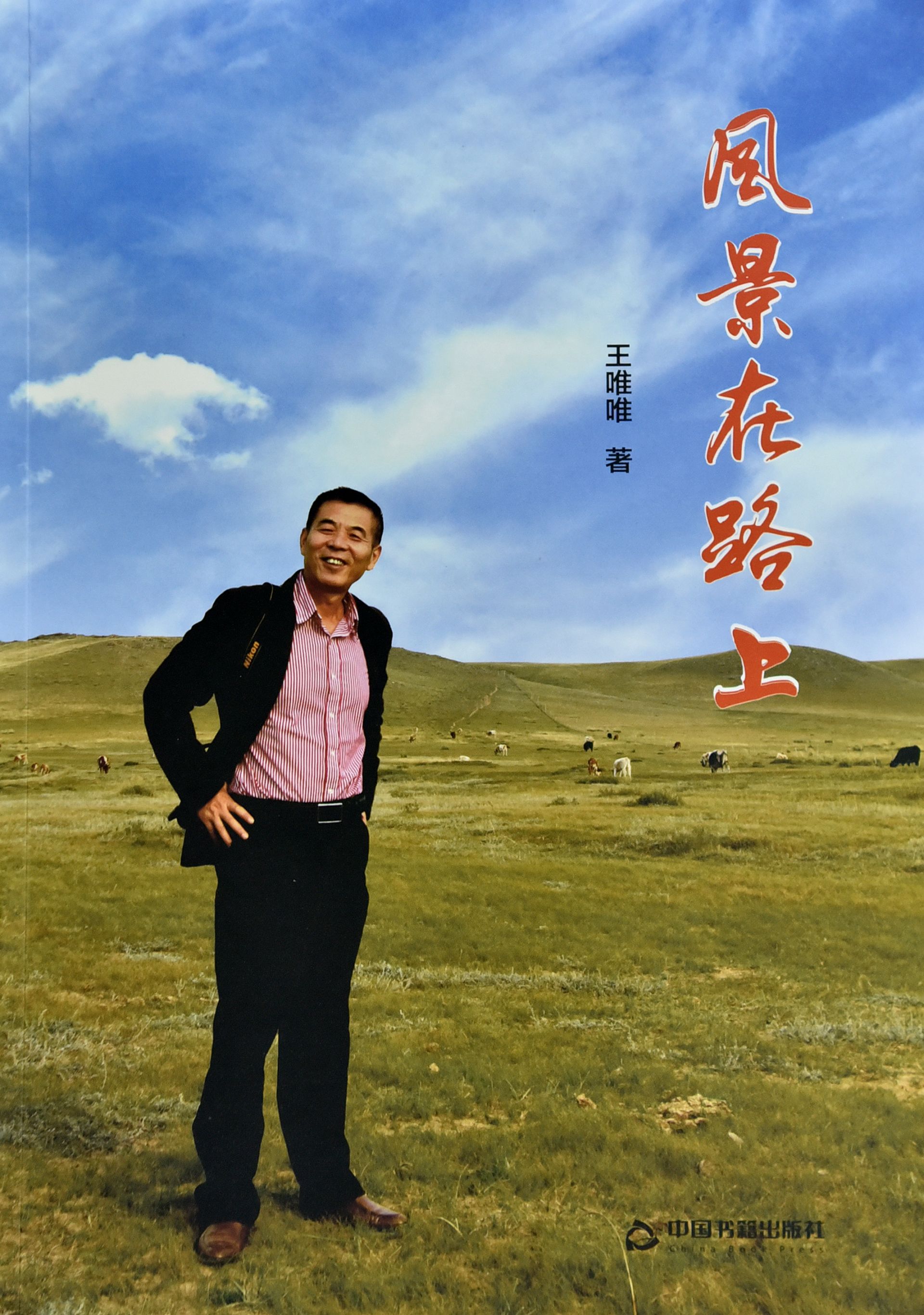

王唯唯散文作品集

王唯唯散文作品集

徽派:那你是如何走上写作道路的?

王唯唯:受父亲影响,70年代末,我尝试着学习写作。在父亲的鼓励下,我一直写,就像一种跋涉,也累,也快乐。一篇篇习作不断寄给父亲,每次相隔不到十天,就能收到父亲的回信和我的习作。父亲用红笔在写得好的段落下面划上红线,有时还在旁边写一个“好”字,写得不好的文句段落也不直接划去,而是用蓝笔在旁边打个问号,并说出自己的看法供我参考,对一个个错别字倒是毫不留情地改正在习作的天头地脚。直到现在,我行文时使用的“的”“地”“得”格外谨慎。

徽派:你现在的创作和生活状态如何?

王唯唯:我跟朋友开玩笑说,一天24小时,除了每天走路一小时,宅在家23小时。早上起来第一件事,先去楼下报箱拿《新安晚报》,每个版我都看,副刊看得特别认真。这期间烧水泡茶,做做早操,练练声,打打快板,然后在电脑上看各种副刊文章。11点半吃饭,午睡起来,把想写的东西过滤出来,打好提纲。接着休息一下,一个人在阳台发会呆。晚上把提纲打开,开始写,不管写完没写完,12点准时停下去睡觉。写好任何一篇文章,必须看五遍以上,认为可以发出去了才发出去。不满意就放那里,过段时间再去看。有话则长,无话则短,我始终认为,读者没有耐心看你乱七八糟的废话,两千字能解决的事非要拉长到四千字,没人愿意看。我觉得什么东西都是有感而发的,人生不要挤得太满,特别现在的年轻人,工作节奏太快了,要学会留白。我看小区的停车场,特别男同志,下班回家停好车后并不急着下车,而是抽根烟,休息片刻,然后开车门回家,这就是发呆,休息的状态,节奏太快太累了,需要停下来,给自己放慢节奏,想一想。

王唯唯作品

王唯唯作品

徽派:现在或将来有特别想写的作品吗?

王唯唯:最近在整理,想在70岁之前出一套文集,包括小说卷,诗歌卷和散文卷。我的诗歌创作比散文成就要大,《诗刊》上发表过我的作品,但文字没有上过《人民文学》,这是很大的遗憾。此外想去西藏看看。退休五年,除了西藏没去过,所有国家级景点我基本都去过了。深深领悟道,诗与远方,文化是旅游的灵魂。比如“相看两不厌,唯有敬亭山”,是李白让缺乏一座名山所应具备的视觉冲击力的敬亭山有了灵魂。所以说,古人有幸,创造了文化遗产;今人有幸,享受了文化遗产。

新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 李燕然/文 薛重廉/图

请输入验证码