7月12日,湖南衡阳街头发生了惊险而温暖的一幕:一名女子突发昏厥倒地,面色发白,脉搏消失,意识全无。生死关头,路过的盘志斌毫不犹豫上前实施心肺复苏(CPR),另有一名女性也加入救助。

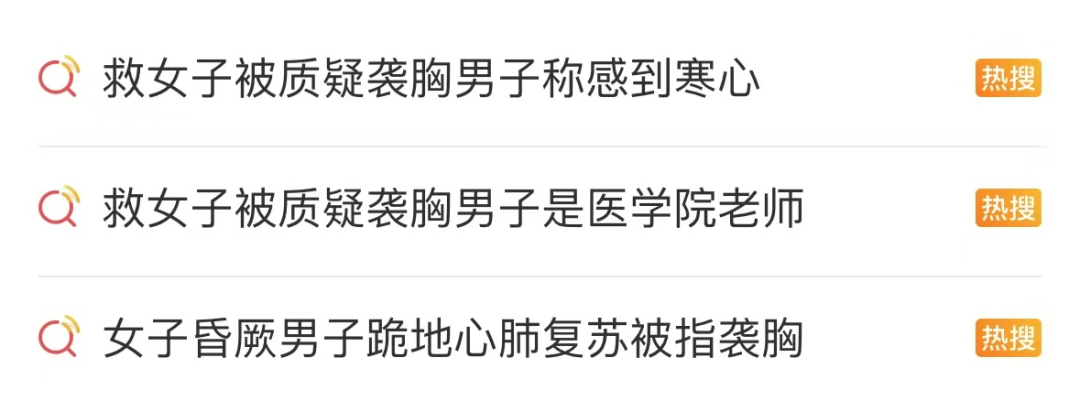

本是争分夺秒抢救生命的动人场景,却在网络空间引发了刺耳的杂音。有人竟恶意揣测盘志斌标准、有力的胸外按压动作是“袭胸”,甚至荒谬地提出“应该换女性施救”。面对这些质疑,盘志斌坦言“心里不舒服”,但也坚定地表示“问心无愧”。

这些质疑声,表面看是对个别施救动作的误解,实则暴露了公众急救知识的缺失。标准的心肺复苏要求施救者以每分钟100~120次的频率,在患者胸部中央进行有力、快速的深度按压,这是挽救生命的黄金法则和必要操作,与不当行为有着本质区别。遗憾的是,由于缺乏对CPR专业规范的了解,部分人将这一救命的专业动作错误解读为“袭胸”。

这也折射出根深蒂固的性别偏见。“换女性施救者”的要求,将性别置于专业能力之上,忽视了CPR的有效性取决于施救者的知识、技能和反应速度,而非其性别。这种偏见不仅不合逻辑,更可能在危急时刻延误宝贵的抢救时机。

这类脱离救人场景、预设动机的质疑,寒了行善者的心。当专业、果断的施救被污名化,甚至救人动机都要遭受无端揣测和道德审判,无疑会让潜在的施救者顾虑重重。

长此以往,这种对善意的无端猜疑和苛责,将会严重侵蚀社会的信任基石,加剧“旁观者效应”。人们面对紧急情况时,可能因畏惧流言蜚语而犹豫不决,形成“无人敢救”的恶性循环。

破解这一困局,亟须多方合力,构建知识、理性与法治三重保障。当务之急是大力普及急救知识。广泛开展公众急救培训,让更多人掌握CPR等基本急救技能,明确其科学性、必要性和操作标准(如按压位置、深度、频率)。公众认知水平的提升,是消除误解的治本之策。

舆论场也应倡导理性与善意推定。面对未经核实的质疑需保持克制,避免脱离专业背景和救人紧迫性进行过度解读和道德审判。尊重事实,就事论事,给予施救者基本的理解和信任。

法律保障不可或缺。推动《中华人民共和国民法典》第一百八十四条“好人法”(因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任)落地生根,为施救者免除后顾之忧。

一个文明社会,绝不应让英雄流血又流泪。驱散“袭胸”质疑的阴霾,关键在于打破无知与偏见的桎梏。通过普及知识消除误解之源,依靠理性涵养信任的土壤,运用法治力量守护善举的勇气,我们的街头才能真正成为生命接力的赛场。

当下一个生命垂危者倒下时,我们期待看到的,是更多像盘志斌一样带着专业技能、毫不犹豫伸出援手的身影,而非犹豫的双手和冰冷的目光。

(安徽时评微信公众号)

请输入验证码