黄河东岸,雁门雄关,北宋杨家将用武之地。山环水绕的历史文化名城代县,古称代州。城内中心地带的十字街边青砖垒砌的高大平台上,矗立着一座始建于明洪武七年的砖木结构的边靖楼。飞檐斗拱,富有民族建筑特色的边靖楼,被誉为万里长城第一楼。清道光年间,出任代州知州的安徽凤阳府定远县人陈鼎雯曾主持重修此楼。

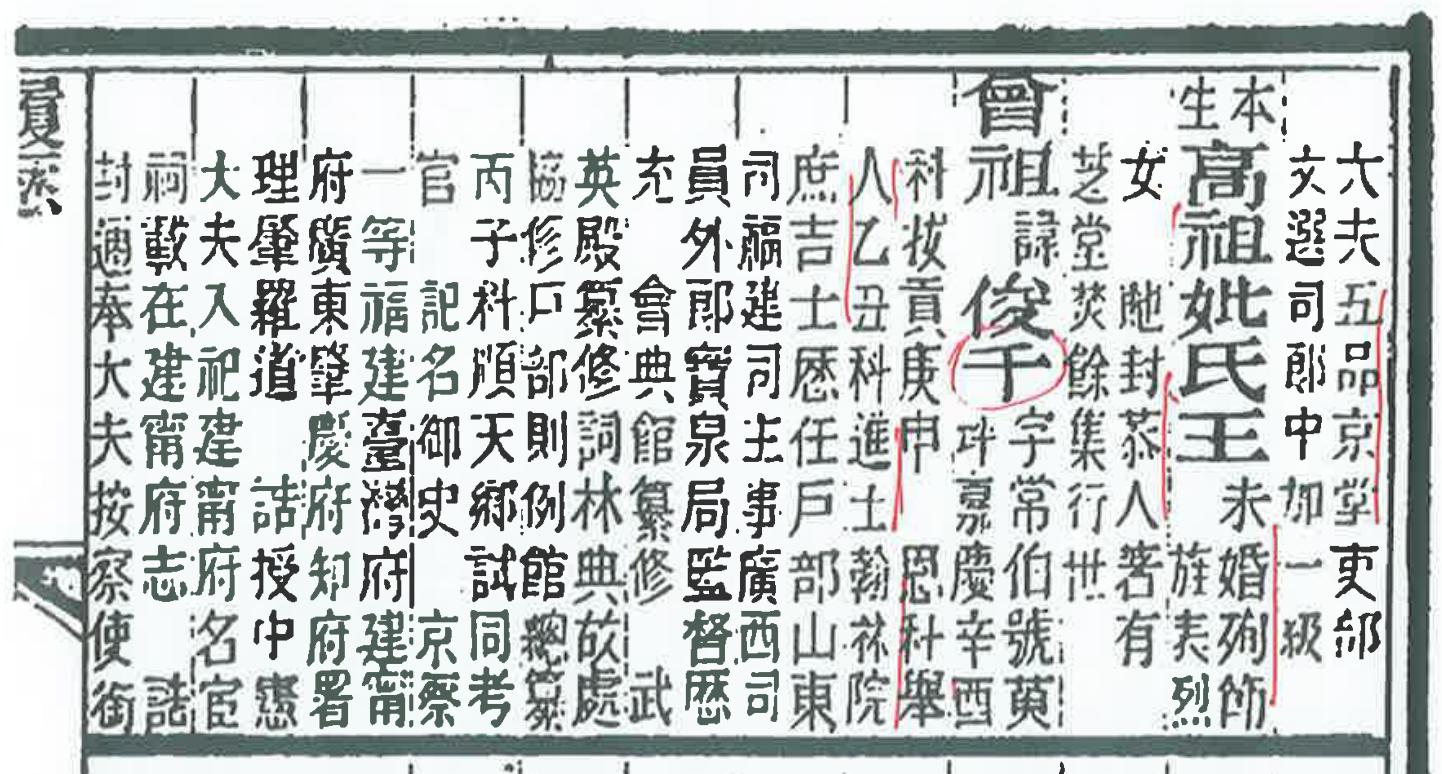

陈鼎雯侄孙陈衍清乡试自述家世

陈鼎雯侄孙陈衍清乡试自述家世

1847年11月(道光二十七年),全部工程顺利竣工。陈鼎雯为新修的边靖楼题写了两块匾额:一块为“共登青云”匾,悬挂于楼东北侧的山门上方;另一块为突出此楼地位的“雁门第一楼”匾,悬挂于清雍正十一年(1733年),雁平兵备道汤豫诚所立的“声闻四达”巨匾(亚洲第一匾)之上。放眼望去,“雁门第一楼”,这块长5.3米、宽2.7米的牌匾,位于边靖楼最高处的重檐之下,极为醒目。

陈鼎雯,字子巽,号文雨,嘉庆己卯科举人,任内阁中书,协办侍读。入仕后,于道光壬辰科(1832年)高中进士,历任翰林院庶吉士、洪洞县知县、霍州代州直隶州知州、朔平府知府;道光丁酉科、庚子科山西同考官,署河陕汝兵备道,同治甲子科河南文阅提调官,著有《粲花佩叶山房》文集诗集。

陈鼎雯出生于定远一个书香世家,祖先陈恭以贡生身份,于明洪武二年由浙江迁居定远县,世代居住县城西关的“老大门”附近,为陈俊千之子。

陈俊千,嘉庆辛酉科拔贡,庚申恩科举人,乙丑科进士(1805年),嘉庆年间,陈俊千曾出任广东肇庆、福建台湾府知府,署理肇罗道。诰封通奉大夫、按察使,著有《息心斋古文时文诗集》《海外录》等作品。

偶读林则徐写于道光二年的《壬午日记》,其中四月初七日(5月27日)这篇记:“未刻(13点至15点),至南皋店(今河北涿州市林家屯乡南皋村),陈玉屏太守俊千出都,相遇于旅店中,故得其详如此。”林与陈在旅店相遇,因而对陈俊千个人信息颇为了解。可见当时两人一见如故,促膝长谈,很是投缘。值得注意的是,林则徐在陈俊千的名字前,特意冠以雅号,以“号”相称,这是对人极为尊重的表现。其实,过去同辈之间,交往过程中通常用字来称呼对方。当然,因林是福建人,口音不同,所以其日记中的“玉屏”,实为“萸坪”的同音词。而该日记的发布者,福州市林则徐纪念馆的解读为:“陈玉屏:陈俊千,字常伯,号萸坪,安徽定远县人,嘉庆十年(1805年)二甲七十五名进士。嘉庆二十四年任广东肇庆府知府,道光三年改福建建宁府知府,道光六年任福建台湾府知府。”

1826年2月,陈俊千赴台湾,接替邓传安任福建省台湾府知府,1830年离任。在台湾期间,他亲自处理了彰化大规模械斗后续问题,并参与了淡水厅城的改建工程等诸多事务,卓有声誉。

天南地北,主政一地,造福一方。其子陈鼎雯为官,重视农业,兴办教育,清廉自持,恪尽职守,曾被钦加按察使衔(正三品),去代州前担任过河南粮储盐法道(正四品)职务。

1847年冬季的一天,寒风凛冽,银装素裹的代州,重修谯楼落成,而就在数月前,陈鼎雯接到喜讯:其第三子陈钟芳考中进士,位列三甲第十八名,金榜题名点选翰林。人逢喜事精神爽,心音当然易于流露,所以那块意在言外的“共登青云”匾,也是陈鼎雯极为自豪心情的真实写照。

巧合的是,当时陈钟芳参加的道光丁未科殿试,有李鸿章、沈葆桢等众多人才。据传陈鼎雯家族曾与李鸿章约定结为儿女亲家,这种说法有一定的合理成分;而此后作为晚清军事家、近代造船业和海军奠基人之一的沈葆桢,是林则徐的外甥和女婿。1874年5月11日,沈葆桢以福建船政大臣和钦差大臣身份,率轮船兵驰往台湾,全方位主政台湾,为台湾近代化的奠基人。沈与其舅父、岳父林则徐的好友陈俊千任职台湾,前后仅相隔四十多年。世交的陈林两家,都与台湾有缘,为治理开发台湾,做出了贡献。

清代中晚期,定远陈家一门三进士、祖孙三代翰林的往事,传为佳话。其演绎的故事,众说纷纭,版本众多。不过保持原貌的见证,当在代州。所以这里的边靖楼,始终是定远西门的陈家后人,回望当年时,首先指点的入口。

请输入验证码